目次

リクルートのプロダクトデザイン室(現・ サービスデザイン室) によるプロダクトマネージャー、デザイナーに向けた、ナレッジをシェアするイベント「プロデザ! BY リクルート」。

第26回目となる今回のテーマは「定量と定性で見る!デザイナーが実践するユーザー理解へのアプローチ」。

プロダクトの立ち上げやグロースには、ユーザーを深く理解し、プロジェクトメンバー間で共通認識を持つことが大切です。

今回は、デザイナーが定量・定性の情報からユーザーの行動や意図を掘り下げ、どのようにチーム内の目線を合わせたのか、また、デザイナーが調査・分析を行うことで得られるメリットやチームにもたらす価値を2つの事例を通じて共有します。

※2025年2月20日に開催したオンラインイベント「定量と定性で見る!デザイナーが実践するユーザー理解へのアプローチ 〜プロデザ!BYリクルート」から内容の一部を抜粋・編集しています。登壇者の肩書・組織名・サービス名等はイベント時点のものです。

登壇者プロフィール

デザイナーが定性調査に同行するメリットと『カーセンサー』における事例紹介(渡辺 翔大)

『カーセンサー』は、国内最大級の中古車情報メディアです 。ウェブやスマートフォンから検索できるtoCサービスに加え、掲載いただく販売店向けのtoBサービス『C-MATCH』で『カーセンサー』は構成されています。

『カーセンサー』における定性調査の種類とアプローチ

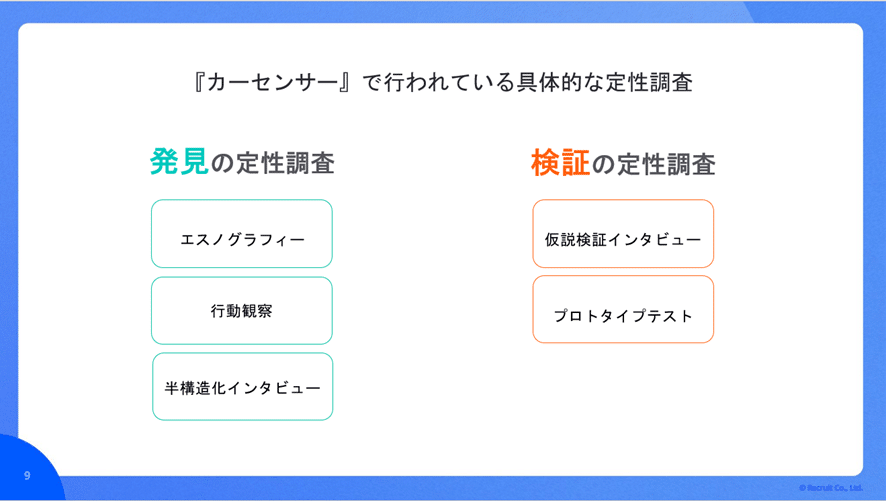

定性調査とは、言葉や行動など数値に表せないものを調査し、問題や仮説を明らかにするものです。『カーセンサー』で行われる定性調査は、大きく分けて2種類あります。

「発見の定性調査」: ユーザーのニーズや問題点を見つけ出す調査

「検証の定性調査」: 「発見の定性調査」で得られた示唆から仮説を構築し、その正しさを確かめる調査

これらをさらに詳しくした定性調査の具体例をご紹介します。

発見の定性調査の具体例

『カーセンサー』では、発見の定性調査として

全国行脚(エスノグラフィー)

行動観察

ヒアリング(半構造化インタビュー)

を実施しています。

特に特徴的なのは「全国行脚」です。あらゆる職種のメンバーが全国の営業拠点に赴き、顧客理解とセールスとの相互理解を深めます。一般的な調査に比べ、toCとtoB両方の要素が含まれているのが特徴です。社内の営業担当からは顧客(中古車販売店) との対話から得られる改善点や運用面の課題が、顧客からは販売の際の困り事や掲載者視点の改善点などが得られます。

検証の定性調査の具体例

検証の定性調査は、以下の2つを実施しています。

「現地テスト」:新機能や改善の仮説を検証するプロトタイプを作成し、実際に利用される場所で対象者に使ってもらいながら仮説を検証する。

「インタビュー」:「現地テスト」と同時に行われることもあります。発見のインタビューとは異なり、こちらは仮説検証が目的。質問に対して想定される回答を用意し、差異がないか確認する。

『カーセンサー』では、「解決すべき問題は何か」という点がずれると、その後の調査に影響が出るため、発見の定性調査を重視しています。

デザイナーが定性調査に関わるメリット

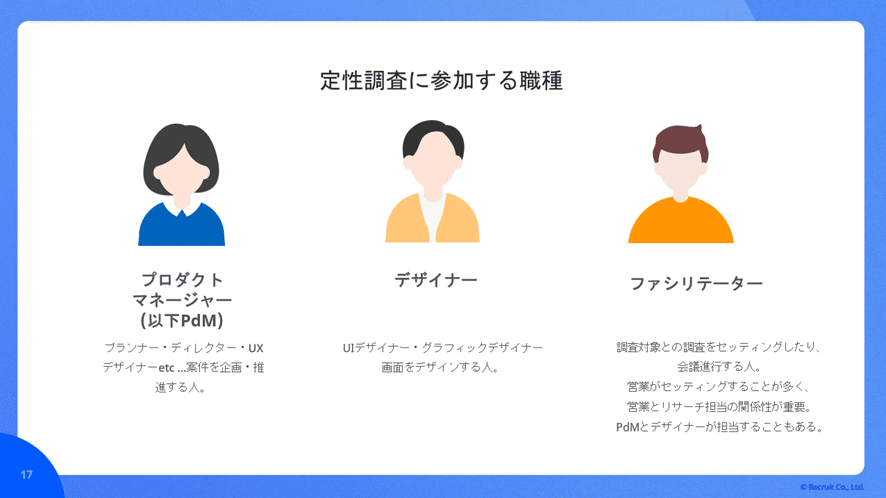

『カーセンサー』の定性調査には、プロダクトマネージャー(PdM)、デザインディレクター、ファシリテーターの3職種が参加しています。

PdM:案件を企画・推進する担当者

デザインディレクター:画面をデザインする担当者

ファシリテーター:調査設定や会議進行を行う担当者(営業が担うことが多い)

以前は定性調査にPdMとファシリテーターのみが参加し、デザインディレクターは結果を共有されるだけでした。しかし、 この体制にはいくつかの課題がありました。

情報共有の手間と取りこぼし:内容を再共有する手間がかかる上、伝達過程で情報が漏れることがありました。「テストしたデザインの操作はうまくいっていた」と伝えられても、表情や手の動き、かかった時間などは伝わらず、追加調査のコストが発生することもありました。

ユーザー像の不明瞭さ:デザインディレクターは 、 リアルなユーザーの姿が分からないままデザインを作り続けるデメリットがありました。

これらの問題を解消するため、デザインディレクターが定性調査に参加するようになり、大きく分けて2つのメリットがあることが分かりました。それが、「量のメリット」と「質のメリット」です。

量のメリット

調査サイクルの高速化:仮説検証のプロトタイプテスト中に、文言やデザインの異なる案を試したい場合、デザイナーがいれば素早く調整してその場で検証ができます。これにより、コストを抑えつつ調査を高速化できます。

連携工数の削減:経験上、リサーチ内容を詳しく知る必要がある場合、後から聞き直す時間と調査に参加する時間はほぼ同じです。結果的に参加する方がスムーズに進みます。

質のメリット

要件の質の向上:調査の質が向上すると、同じ視点で議論や検討が可能になります。共に参加するようになってから、成果物の質も上がっていると実感しています。

スタンス・スキルの向上:ユーザー視点が強化されることで、ユーザーのためになるデザインとは何かを考えることが習慣化され、デザイナーのモチベーション向上にも繋がっています。

まとめ

『カーセンサー』では、発見の定性調査と検証の定性調査の両方にPdMとデザインディレクターが参加しています。デザインディレクターが定性調査に加わることで、量と質の双方で大きなメリットが得られるようになりました。

デザイナーの定量データを活用したコミュニケーション術(KWAK TAEHO)

今回は、私が担当している『ゼクシィ縁結び』で、チーム内の認識を合わせプロジェクトを円滑に進めるためにデータ分析を活用した事例をご紹介します。

組織全体とデザインチームにおける課題

私がチームに加わった際、組織全体の課題として「ユーザー理解度のばらつき」がありました。PdMはデータ分析やユーザーインタビューでユーザー理解を深める機会が多いものの、データ分析ツールの操作ハードルが高く、全員が十分に活用できていませんでした。デザイナーはインタビューへの参加機会も少なく、ユーザーの全体像を把握しづらい環境だったのです。これが情報偏りの一つ目の課題でした。

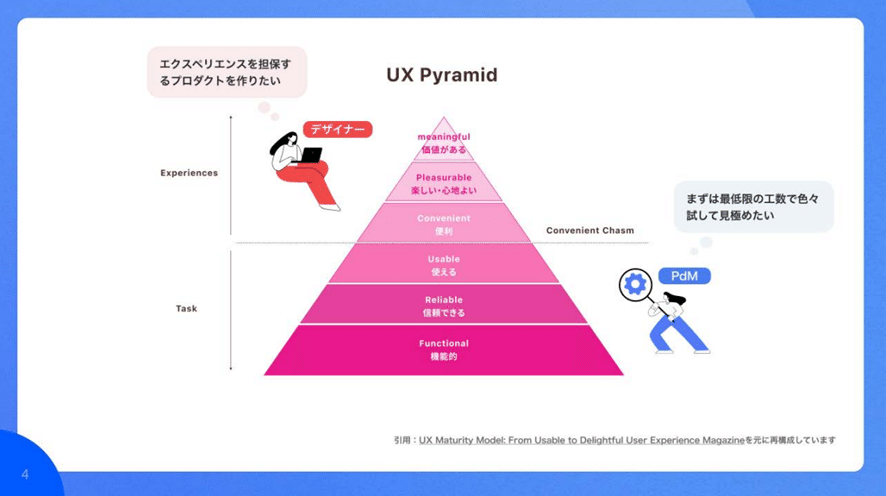

もう一つの課題は、デザインチームにおける「デザイナーの役割がビジュアルデザインに留まっている」点でした。PdMがUXと事業バランスを見て案件を推進する一方で、デザイナーはUX設計に比重を置きがちで、事業理解が不足していました。PdMとデザイナーの間でプロダクトに対する視点にズレが生じていたのです。PdMは「ミニマムの工数で検証し見極めたい」と考え、デザイナーは「使いやすい プロダクトを作りたい 」と考えるため、うまく議論が噛み合わないこともありました。

本当のユーザーを理解するための調査方法

ユーザー調査には定量調査と定性調査の2種類があります。チームやプロダクトによってもちろん違いますが、大きな傾向として、PdMは定量調査を重視し、デザイナーはユーザーの「なぜ?」を深掘りする定性調査を重視する傾向があります。

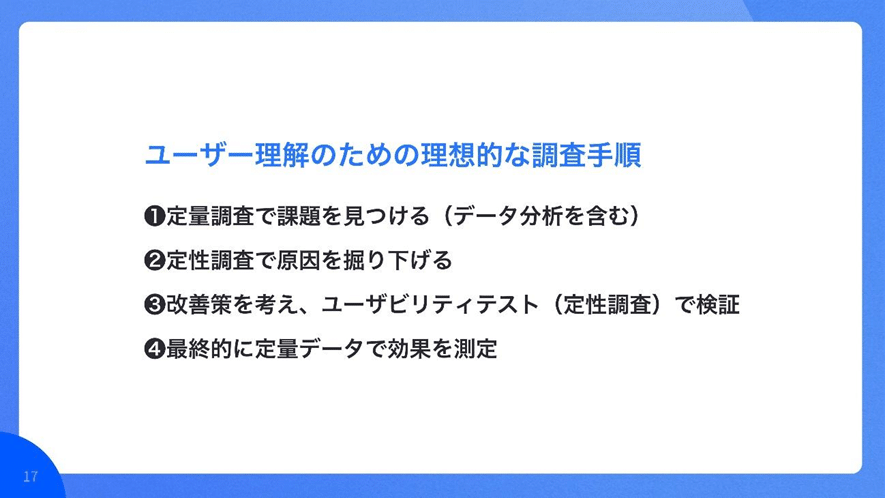

私は、ユーザーの本当の姿を理解するにはどちらも欠かせず、定量・定性を組み合わせて調査を進めるのが理想的だと考えています。しかし、実際にこの手順で調査するには時間とコストがかかるため、より簡単に調査できるツール『Clarity』(Microsftが提供する、ユーザー行動解析ツール)を導入しました。誰でも簡単な操作で視覚化できるという点で、優れているツールです。

新たなツール導入による変化

以前は膨大なローデータの分析は専門知識がないと困難でした。しかし、新たなツールを導入したことで、定量・定性どちらのデータも専門知識がなくても視覚的に認識できるようになりました。

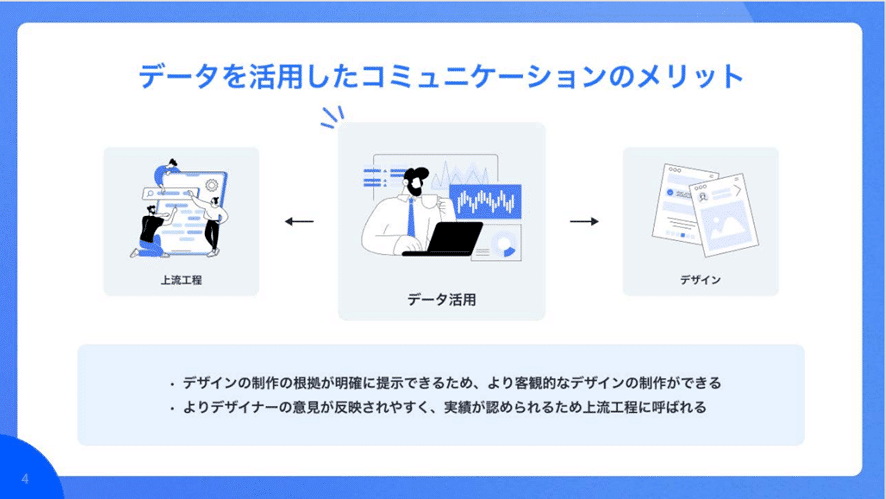

こうしてデザイナーが直接定量・定性データを掘り下げられるようになったことで、これまで以上に根拠を持ってデザイン作成ができるようになりました。

根拠のあるデザインを作成・提案できれば、PdMなどの協働者からも実績として認められ、それを繰り返すことで上流工程にも関与できるようになります。データからはさまざまな発見が可能です。

ユーザーへの情報伝達力:セッション ごとの滞在時間、流入元、離脱ポイントといったユーザージャーニーを確認し、ユーザーが興 味を持つポイントと情報量の適切さを把握できます。情報が過剰な場合は削除したり、注目されやすい部分の情報構成を変更したりと、根拠に基づいた提案ができます。

UIデザインの整合性と最適化:現状のUI課題発見にも役立ちます。想定通りにUIが活用されているか、エラーが発生していないかなどを把握可能です。

全体のUX把握:特定のタスクを設定し、そのタスク実行時にユーザーに不満が生じていないかを把握できます。

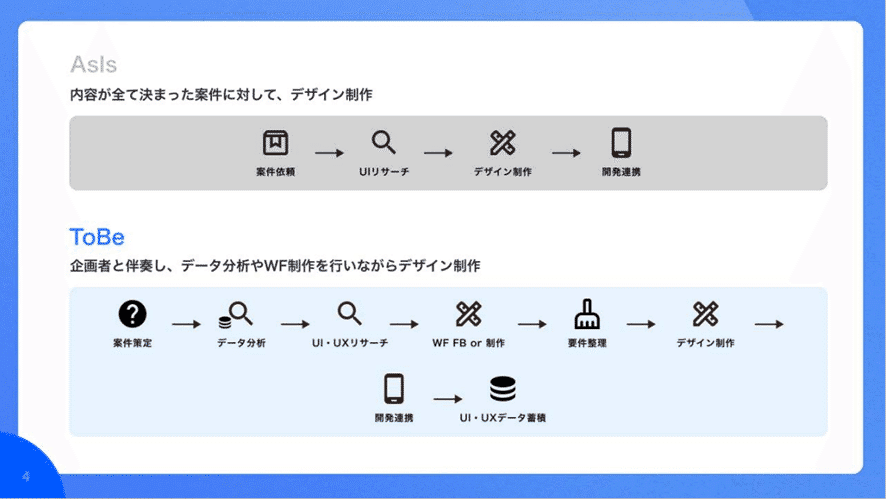

以前はPdMが全工程をリードする一方で、デザイナーは要件が決まった後のデザイン段階のみに関与するケースが多く、案件に対する課題感を伝えられなかったり、デザイン提案に根拠がなく理解されにくかったりするシーンが多くありました。結果的に、デザイナーのモチベーション低下にも繋がっていたと考えられます。

現在では、データ活用によりデザイナーがPdMと並走してプロジェクトを推進できるようになりました。デザイナー独自でデータ分析を行い、案件策定の段階でもデータをもとにUI/UX視点での課題を提案できていると感じます。

PdMと共に上流工程に参加し要件整理をサポートすることで、根拠あるデザイン提案が可能となり、プロジェクト全体の推進スピードが向上しました。デザイナーのモチベーションも高まり、視点の合ったコミュニケーションが取れるようになっています。

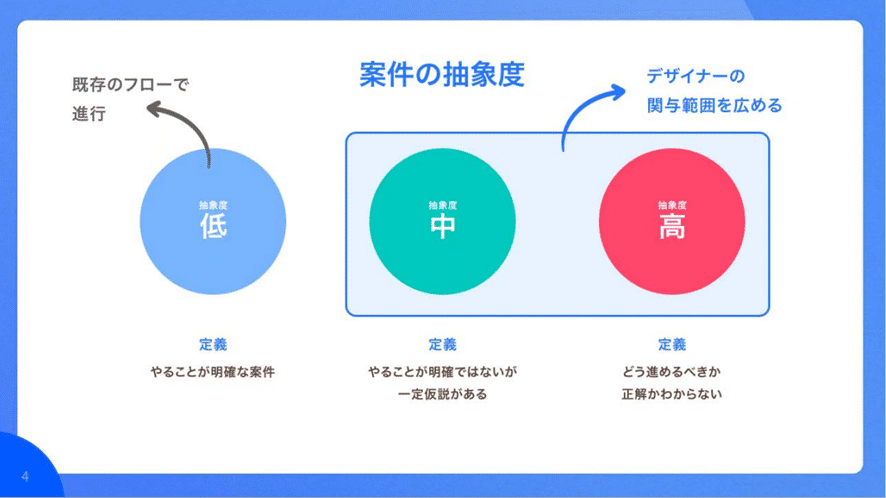

もちろん、デザイナーがやるべきことは増えます。そのため現在は、案件を「抽象度」で分類し、案件ごとに関与する範囲を調整するようにしています。抽象度が低く、明確な案件は既存フローで進行し、抽象度が中程度以上の案件、つまり仮説はあるものの進め方が明確でない案件や、どう進めるべきか見えていない案件において、デザイナーの関与範囲を広げました。

案件へのコミットメントを深める上で、デザイナーのスキルとスピードの向上は欠かせません。特に重要なのは、「相手が理解できる言葉で、デザインの根拠を明確に説明できること」です。

たとえば、「このデザイン変更でCTRやCVRがどの程度向上するのか」といった具体的な数値に基づいた根拠です。これは、案件を重ねてUIデータが蓄積されることで、より説得力のある提示が可能になっています。結果として、 プロジェクト全体のスピードアップに貢献しています。

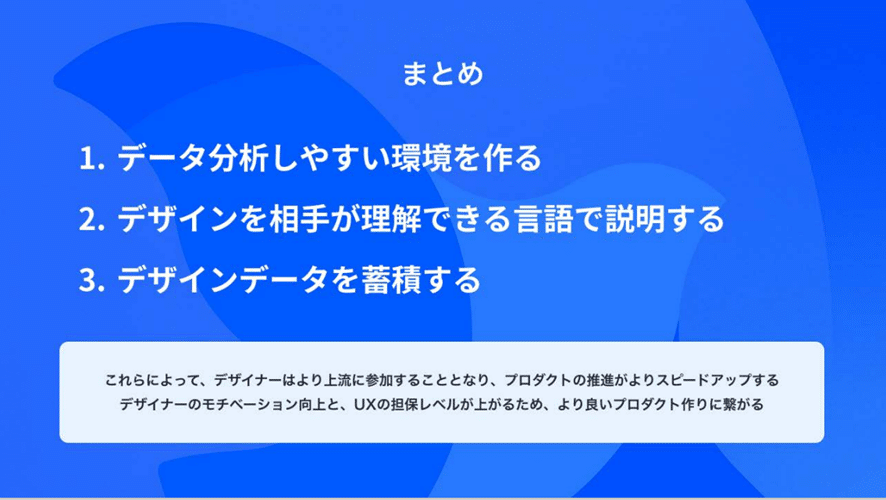

まとめ

データ分析においてまず大切なのは、誰もが分析しやすい環境を整えることです。今回は既存ツールの難しさから、簡単な操作で視覚化できるツールを導入しました。

また、デザインを相手が理解できる言葉で説明することも重要です。感覚的な説明やデザインのルール説明では説得力がありませんが、データに基づいて説明することで、提案の質と説得力が高まります。

そのデザインデータを蓄積していくことで、デザイナーの提案にかける時間を削減し、結果的にプロダクト推進のスピードアップに繋がります。さらに、デザイナーのモチベーション向上とUX担保レベルの上昇により、より良いプロダクト作りへと好循環が生まれると考えています。

お知らせ|サービスデザイン室は仲間を募集しています

サービスデザイン室の募集情報は〈こちら〉のサイトからご確認いただけます。ぜひご一読ください☆

https://blog.recruit-productdesign.jp/

お願い|できればX(旧twitter)もフォローをお願いします

サービスデザイン室の公式X(旧twitter)ではイベントの見どころやオリジナルコンテンツを更新しています。ぜひフォローしてください。

https://twitter.com/Recruit_PD_PR