目次

はじめまして、リクルート サービスデザイン室の露木百音と申します。

学生時代は、木造建築の構造が専門ながら、サークル活動でデザインに目覚め、ロゴや印刷物・バナーなどを中心に、グラフィックデザイナーとして案件を請け負うなどしていました。

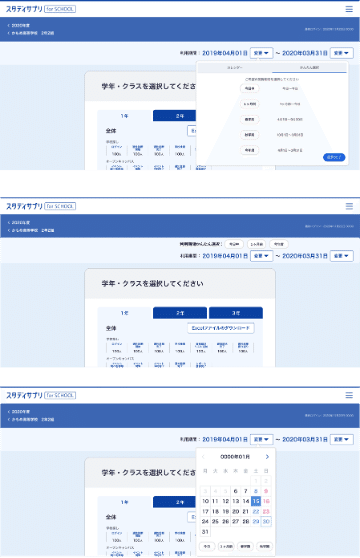

社会人歴は現在2年目で、『スタディサプリ』の中でも、『スタディサプリ for SCHOOL』という、高校生の進路検討を支援するプロダクトのプロダクトマネージャーを担当しています。

ちなみに、入社2年目の4月に、2024年入社の同期同士でプライベートで運動会をおこなったのですが、そのときに作ったロゴが気に入っているので自慢させてください。

このnoteを読んでほしい方:上流部分の検討も、実際に手を動かして作り切る部分も両方やりたいが、今の職場や検討している就職先で、全てを一貫して経験することに難しさを感じている方

伝えたいこと:ひとつの仕事の中で全段階の経験を積まなくても、各工程の思考回路を自分の中で繋げさえすれば、全工程を一貫して担当したような擬似体験ができるということ

本業:デザインスキルを活かしたくて空回り

そんなわたくし、冒頭で述べた『スタディサプリ for SCHOOL』の中でも、先生向けの画面を担当することになり、配属直後はプロダクトやユーザー理解を深めるため、ひたすらメンターや他の先輩たちを質問攻めにしたり、実際にプロダクトが使われている様子を高校へ見にいったり、という日々を過ごしていました。

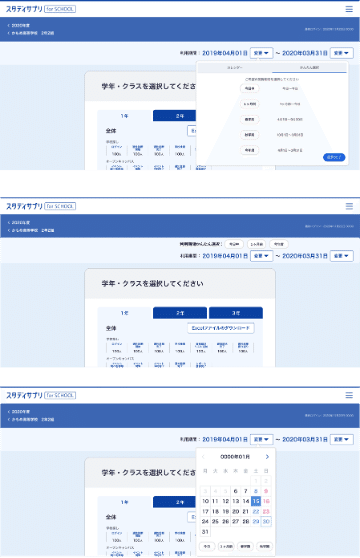

配属から数カ月経ち、事業やプロダクトの理解が進んできた頃、「先生が授業の日付を簡易的に選べるボタンを考えよ」と、初めて画面に手を加える案件を任せてもらえました。

早速ボタンの検討を始めた私は、画面のどこにどんなデザインでボタンを載せると良いか、ボタンの文言はどうしようかと、Figma上で参考デザインを集めながら実際に自分で作ってみたり、現場に詳しい人にヒアリングしたりと、とにかく手と足を動かしました。

そして意気揚々と会議に持っていったところ、先輩や開発の方からは「具体的な見た目より、やりたいことや目的を明確にしてほしい」、デザイナーの方からは「デザインはこちらで作るので、前段の要求定義や要件の整理をお願いします」というフィードバックをもらいました。

自分は学生時代から6年間デザインをやっていたり、研修時代から同期の中でも一定「デザインをやっていた人」として認知されていたりということもあり、デザインは自分の武器だとずっと思っていました。

しかし、プロダクトマネージャーとUIデザイナーの境界を見誤った結果、気づくと自分の担当範囲から染み出す※のではなく、自分の担当範囲を放置して他人の専門範囲にまで踏み込んでしまっていました。

※「染み出す」とは弊社独自の文化・表現で、「自分の職種や担当領域を超えてサービスの価値向上に貢献すること」を表します。下記の記事で詳しく述べていますので、ご参考までにどうぞ。

このnoteを読んでほしい方:上流部分の検討も、実際に手を動かして作り切る部分も両方やりたいが、今の職場や検討している就職先で、全てを一貫して経験することに難しさを感じている方

伝えたいこと:ひとつの仕事の中で全段階の経験を積まなくても、各工程の思考回路を自分の中で繋げさえすれば、全工程を一貫して担当したような擬似体験ができるということ

本業:デザインスキルを活かしたくて空回り

そんなわたくし、冒頭で述べた『スタディサプリ for SCHOOL』の中でも、先生向けの画面を担当することになり、配属直後はプロダクトやユーザー理解を深めるため、ひたすらメンターや他の先輩たちを質問攻めにしたり、実際にプロダクトが使われている様子を高校へ見にいったり、という日々を過ごしていました。

配属から数カ月経ち、事業やプロダクトの理解が進んできた頃、「先生が授業の日付を簡易的に選べるボタンを考えよ」と、初めて画面に手を加える案件を任せてもらえました。

早速ボタンの検討を始めた私は、画面のどこにどんなデザインでボタンを載せると良いか、ボタンの文言はどうしようかと、Figma上で参考デザインを集めながら実際に自分で作ってみたり、現場に詳しい人にヒアリングしたりと、とにかく手と足を動かしました。

そして意気揚々と会議に持っていったところ、先輩や開発の方からは「具体的な見た目より、やりたいことや目的を明確にしてほしい」、デザイナーの方からは「デザインはこちらで作るので、前段の要求定義や要件の整理をお願いします」というフィードバックをもらいました。

自分は学生時代から6年間デザインをやっていたり、研修時代から同期の中でも一定「デザインをやっていた人」として認知されていたりということもあり、デザインは自分の武器だとずっと思っていました。

しかし、プロダクトマネージャーとUIデザイナーの境界を見誤った結果、気づくと自分の担当範囲から染み出す※のではなく、自分の担当範囲を放置して他人の専門範囲にまで踏み込んでしまっていました。

※「染み出す」とは弊社独自の文化・表現で、「自分の職種や担当領域を超えてサービスの価値向上に貢献すること」を表します。下記の記事で詳しく述べていますので、ご参考までにどうぞ。

副業:企画側の要求が掴めず四苦八苦

本業のプロダクトマネージャーとして、自分の武器だと思っていたデザインスキルをうまく仕事に組み込めず悩んでいた頃、リクルートの許諾※を得た上で、副業ではグラフィックデザイナーとして友人の会社を手伝っていました。

※就業規則(競業禁止など)にのっとっている場合に限るため、入社後に申請いただき、承認が必要となります。

友人の会社、と言っても、アクティブに稼働しているのは友人(代表)とインターンの企画担当2人で、その2人から「今度こういう記事にバナーを載せるので作ってほしい」「今度こういうコラボがあるのでチラシを作ってほしい」など、時々依頼をもらっては手伝っていました。

ある日、「自社プロダクトの機能を紹介するWebページを作ってほしい」と頼まれました。参考として渡されたのは、Figmaで作ったワイヤーフレームと大まかな載せたい内容。お、一見良さそう。

しかし詳細を確認してみると、参考にしたWebページのデザインをそのままワイヤーに落とし込んでいるため、不要なページ構成が混ざっていたり、ユーザーの利用シーンが曖昧なため、「そもそもこのページに飛ぶ人は、この情報を本当に知りたいのだろうか?」というような内容になっていたりと、まだまだデザインに落とし込むには未完成の状態でした。

結果的に、その場で要求を一緒に整理したり、画面を何パターンか作ったりしながら、なんとかWebページを完成させました。

本業と副業がつながった!

本業で、やりたいこと=Whatと背景=Whyを伝えず、どうやるか=Howだけを伝えてUIデザイナーや開発者を困らせてしまった経験と、副業で、WhyやWhatが整理されていない状態でHowのイメージだけ渡されて困った経験が、頼む側と頼まれる側それぞれでどう相手側に染み出すと、お互いハッピーに仕事ができるかの解像度をグッと上げてくれました。

それ以来、プロダクトマネージャーとしては、あくまでWhyとWhatを可視化して共有するために軽くイメージは作るものの、どこまでが絶対にやりたいことで、どこからは可能な範囲でやりたいのかを、明確に優先順位づけして伝えることを意識するようになりました。そして、グラフィックデザイナーとしては、企画側の要求がまだ固まり切っていなくても、デザインに落とし込むために詳細を詰めないといけない部分は、自分から要求を確認/デザインを提案することで、今までより早く完成形まで辿り着けるようになりました。

副業を始めた頃は、デザイナーという職能に捉われて案件を請けていましたが、本業の視点と副業の視点をいったりきたりすることで、気づくと単体でやっていたときより学びがどんどん深まっていることに気づきました。

リクルートでは、副業と本業、双方の学びを生かして活躍する従業員がいることは入社前から知っていましたが、実際に自分がその効果を実感できた瞬間は、明確に「レベルアップした!」という感覚がありました。もちろんその1回のレベルアップにとどまらず、今でも「やっぱり本業で感じたこの感覚は正しかったな」とか「副業のこの視点、本業でも取り入れられそう!」と日々サイクルを回しています。

この会社だからこそできる働き方と学びの深め方を、利用させてもらいつつ会社に還元しつつ、今後も様々な領域に染み出していこうと思っています。