目次

今回は、『Airペイ』をはじめとしたSaaS決済領域にて、デザイン対応の効率・生産性向上課題に対してシステム化(仕組み化)したソリューション事例を、SaaSデザインマネジメントグループの伊賀、高橋よりご紹介します。

多くのデザインチームが、増え続けるデザイン資材の管理や、急な仕様変更に伴う大量修正に頭を悩ませているのではないでしょうか。

そうした課題に対して、私たちが取り組んできたプロセス改善の具体的なノウハウをお伝えすることで、少しでも生産性向上のヒントや参考になれば嬉しいです。

リクルート SaaS決済領域について

はじめに、SaaS決済領域のご紹介をさせていただきます。

メインサービスの『Airペイ』の他に、オンライン決済、『Airペイ タッチ』『Airペイ ポイント』『Airカード』などのサービスや機能を展開しています。

お店のキャッシュレスニーズにカンタンに対応することができるサービスで、対応金種(決済ブランド数)は年々増え続けています。

(Webサイトはこちらhttps://airregi.jp/payment/)

サービスの数が多いこともあり、定常管理しているデザイン資材は数百超。定常以外の単発案件も含めると、さらに多種多様な件数に携わっています。

社内のプロジェクトや施策以外に、外的要因によるケースも多々あります。

そのため、社外のレギュレーションで何か変更対応が発生した場合、緊急対応しなければならないということもあります。

制作物の対応は年々増加しており、2024年度は大中小含めて160件以上の案件を対応しました。

不確実性の高い中で、多くの施策に対応しなければならない状況となり、デザインの介在価値や求められるQCDもどんどん上がっています。

また、たったひとつの案件でも、数十から、中には200ページ近い数の資材を対応しなければならないものもあり、過去はデザイナー総動員で他の案件を全部ストップして対応していました。

そこで、資材の修正対応爆速化を本格的に検討しよう、と思うようになりました。

課題の整理

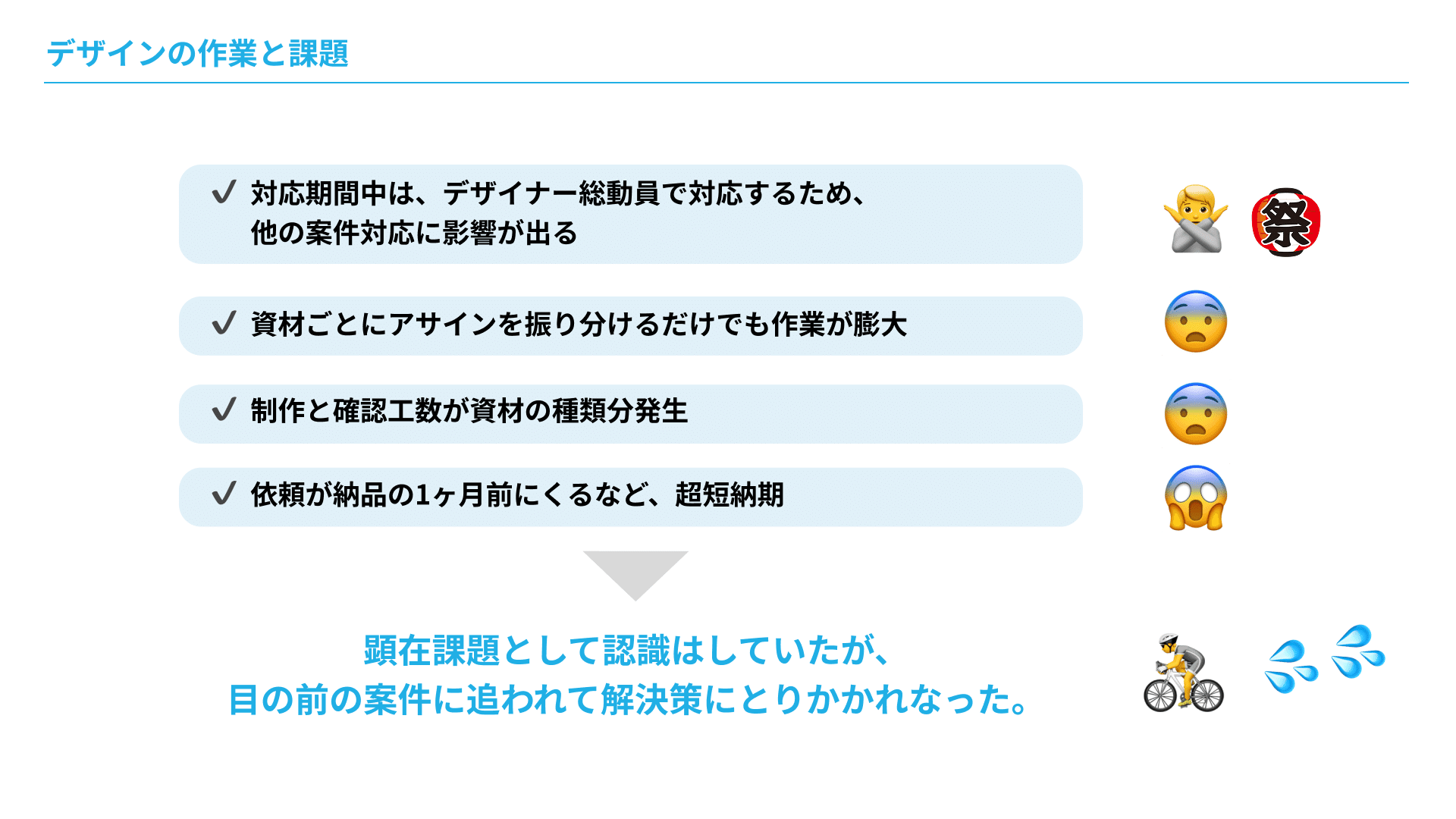

デザインの作業と課題

デザイン側の課題としては、以下がありました。

顕在課題として認識はできていましたが、案件の量が常に多いので、目の前の案件をやることで精一杯で、解決策に取り掛かることができていませんでした。

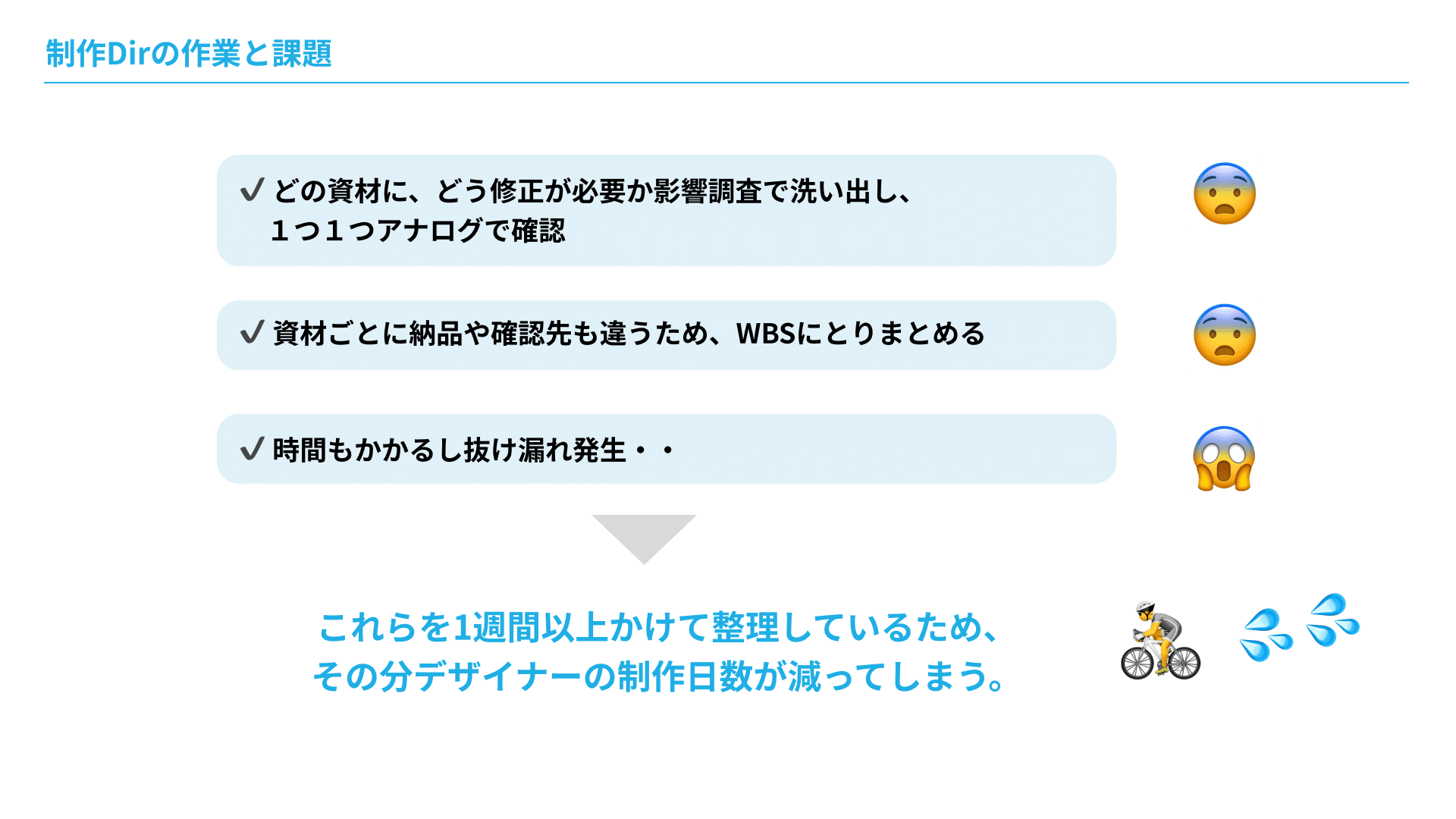

制作ディレクターの作業と課題

また、デザイナーと一緒に案件を推進する制作ディレクター(以下Dir)にも顕在課題がありました。

300種類以上ある定常資材を1つひとつ影響調査して、資材ごとに納品や確認先も違うので、それを1つ1つWBSにとりまとめるという膨大な作業が発生していました。

その分後続のデザイナーの対応日数も減ってしまったり、時間がないことによる情報伝達ミスや手戻りも発生していました。

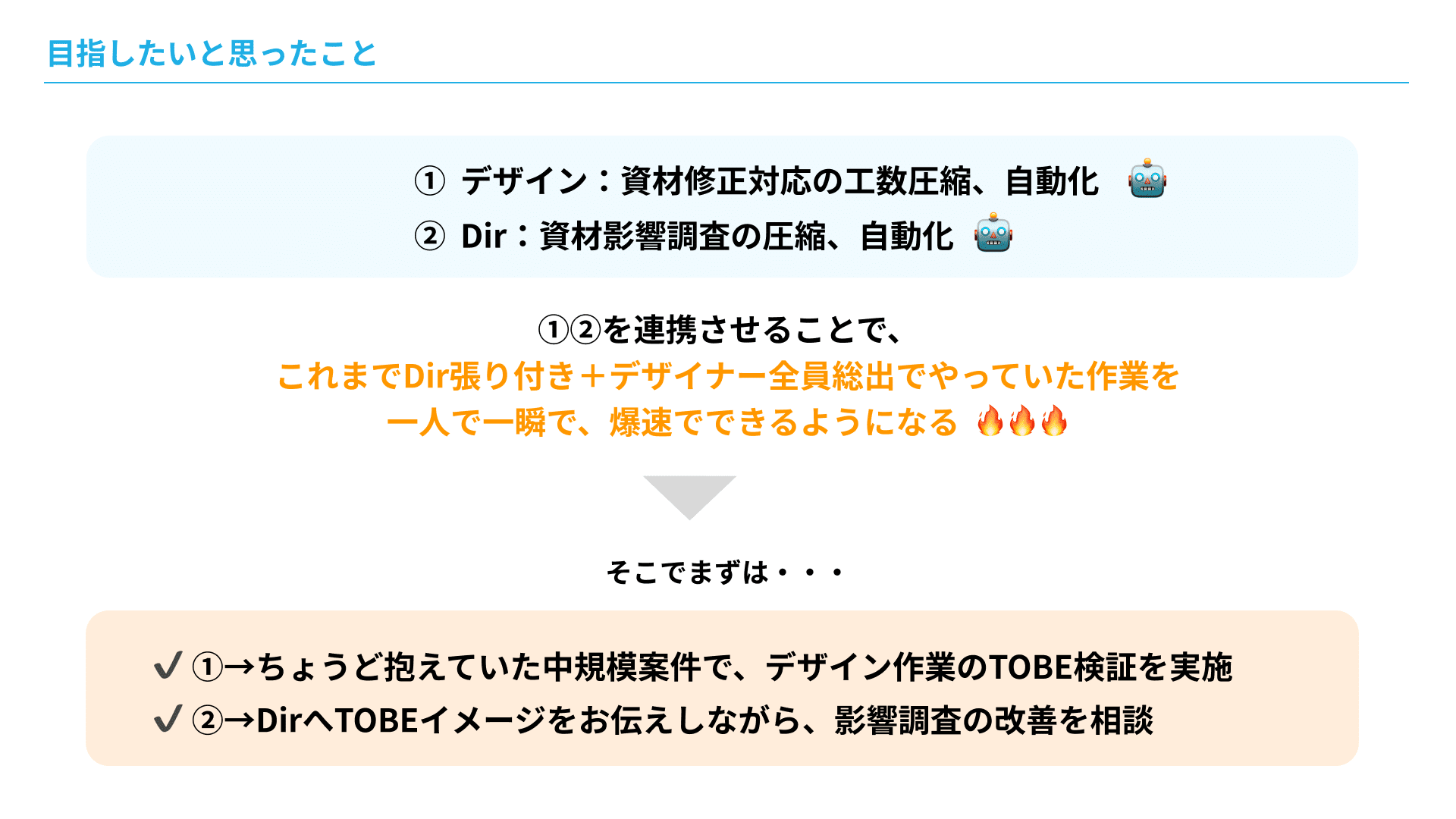

目指すこと

そこで、デザイナーとDirの工数圧縮および自動化による効率改善に取り組みました。

やり方としては、ちょうどその時発生していた中規模案件で検証できないかデザイナーに相談し、

Dirに対しては、TOBEのイメージ(後段)をお伝えしながら、改善について相談しました。

ではここからは具体的にどのように検討を行なったかをご説明いたします。

課題解決までの検討の流れ

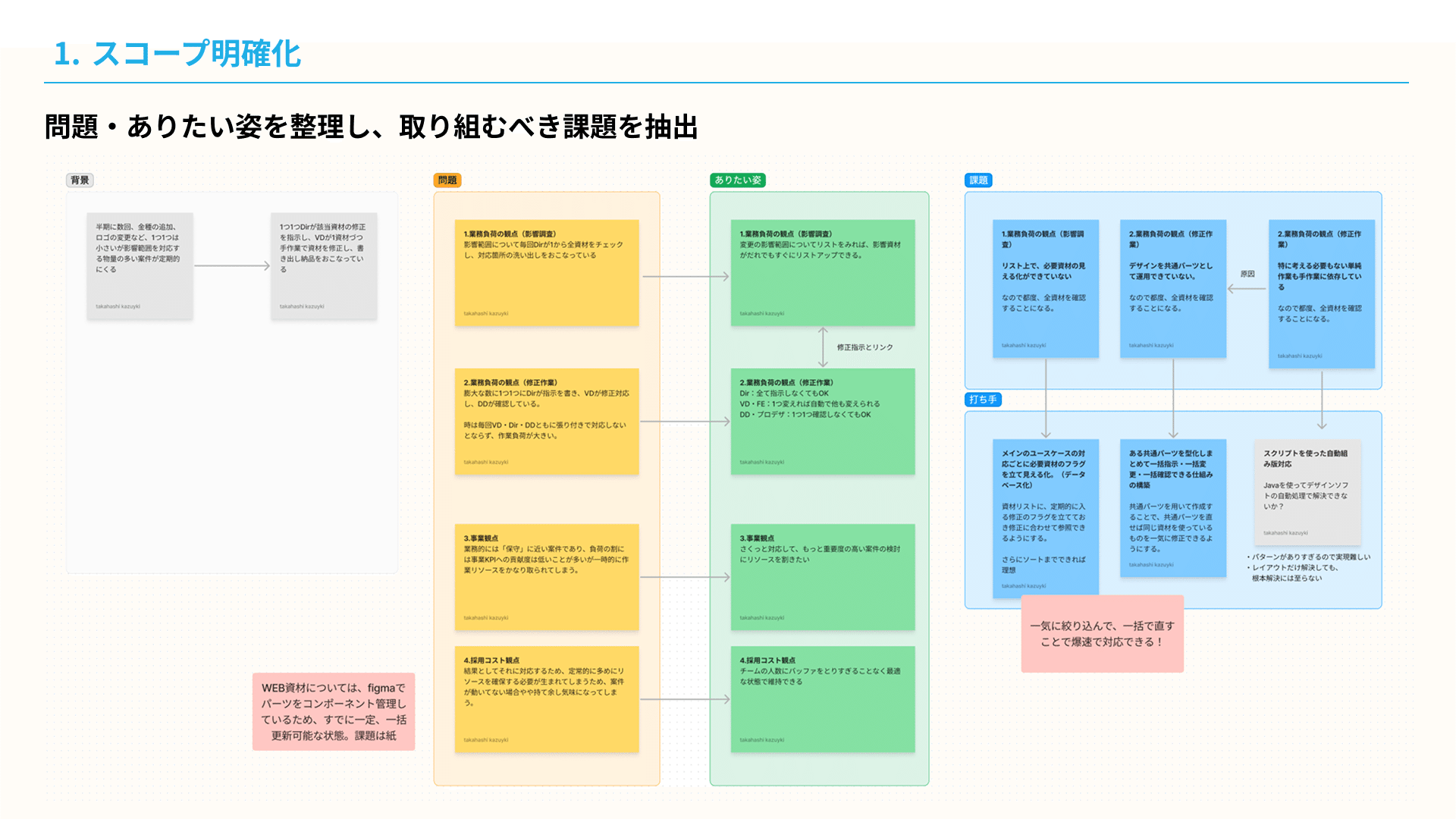

1.スコープの明確化

まず問題とありたい姿のギャップから課題を抽出し、何をどのような状態にする必要があるかを、打ち手の要求レベルで言語化していきました。特に時間がかかってる部分は「対応資材の洗い出し」と「大量の資材を1つずつ開いて修正していく手間」だったので、まずそれを解消することを目指し、具体的な打ち手の要求を整理しました。

要求の1つ目は、金種数の表記、金種ロゴ、など、広範囲に使われていて、更新が定期的に入る情報がどの資材に使われているかをフラグとして立て、リスト上で一括で見える化・ソートできるようにすること。

2つ目は、パーツを資材間で共通化することで、1つを直せば同じパーツを使っている資材を一気に修正できるようにすること。

この2つの実現に取り組む方針としました。

また、Web用の資材は、Figmaによるコンポーネント化がすでに進んでおり、ある程度効率化ができていましたが、チラシなどの印刷用のデザインデータは、どんな小さい修正でも、資材数分「ファイルを開いて、修正、書き出し」という作業が発生してしまう、とても非効率な状況だったため、印刷用のデータにフォーカスして取り組みを行うことにしました。

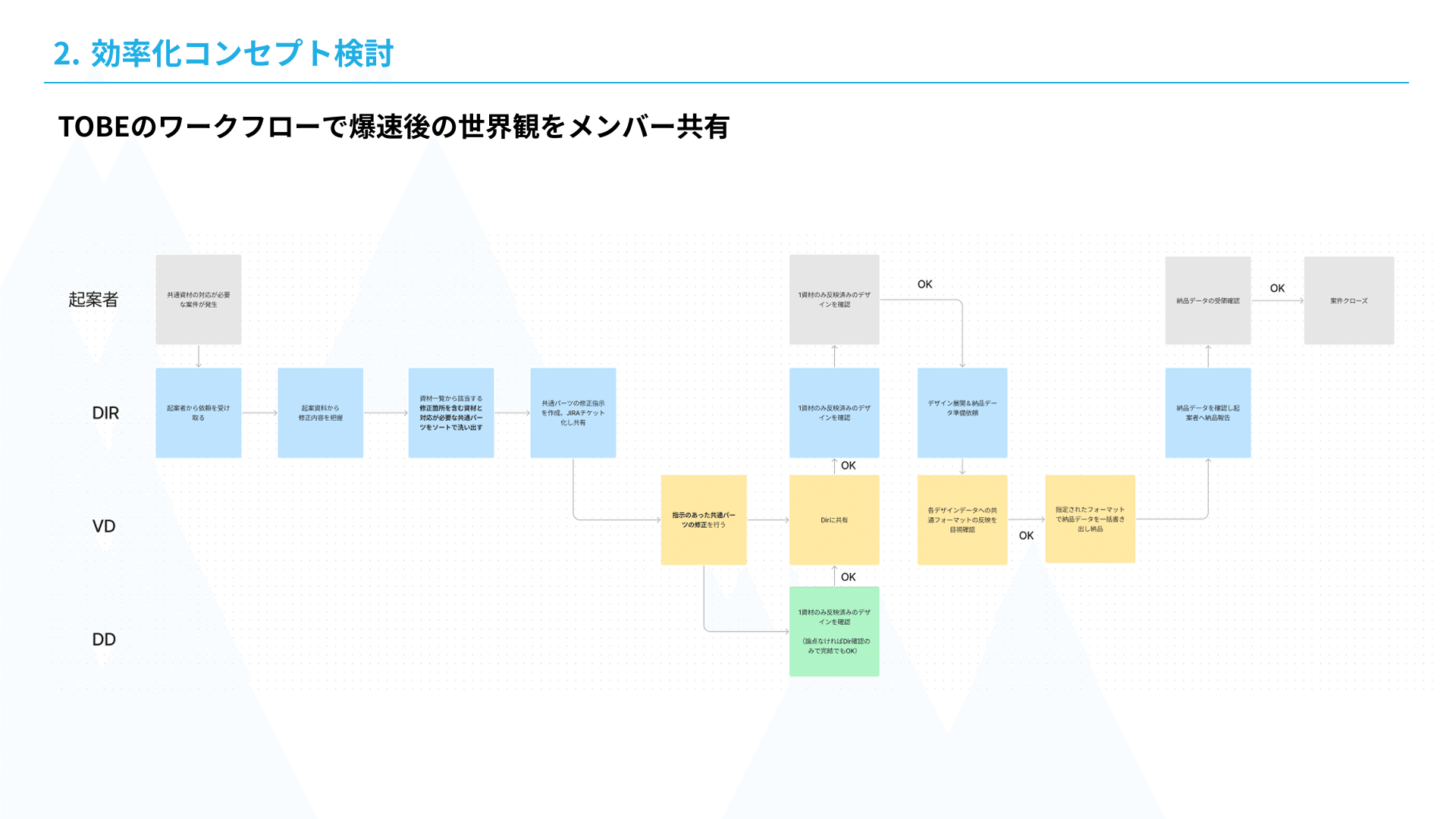

2. 効率化のコンセプト検討

次のステップが「効率化のコンセプト検討」です。コンセプトといってもスローガン的なものではなく、具体的に「こんなフローに変えたい!」というTOBEの業務フローを可視化したものを作成しました。

これをデザイナー、デザインディレクター含めクリエイティブチーム全体で共有することで、改善後の世界観について共通認識を持ってプロジェクトを進められるようにしました。

またデザインデータの持ち方のTOBEについても検討しました。

『Airペイ』では一部ロゴの差し替えなど、デザイン差分が小さな、小規模改修の頻度が高いので、それに対応できる柔軟性の高い管理方法が必要でした。

そこでアトミックデザインにおけるコンポーネント管理の考え方を参考に、

・デザインを構成する最小の部品レベルである「パーツ」という単位

・「パーツ」の組み合わせの「グループ」というレベルの単位

・「グループ」の組み合わせの「レイアウト」というレベルの単位

の3つの階層で定義し、親子構造をつけて共通パーツとしてまとめる設計にしました。アトミックデザインの粒度をそのまま持ってくると管理が複雑になる懸念があったため、少し粗い粒度で独自に定義しています。こうすることで、たとえば共通アイコンCに変更があった場合、大元のCだけ変更すれば、それが紐づくすべてに対して、一括で自動反映が可能になります。

3. 運用手法の検討

次に、ここまで決めた方針をできるだけ効率よく実現できる運用方法を精査しました。

やりたいことを叶えられそうな方法としては次の3つの方向性がありそうということがわかりました。

①既存のIllustratorの機能でがんばる

・Illustratorファイルを共通パーツごとに作成し、各デザインデータにリンクさせる

③別ツールの使えそうな機能を使う

・InDesignというレイアウトソフトの機能を応用し、一括管理

②Adobeが提供している専用機能を使う

・Adobe Creative Cloud ライブラリ(CCライブラリ)というAdobeのクラウド機能を利用し共通パーツを登録

その中から「管理のしやすさ」、「編集のしやすさ」、「参照のしやすさ」 などの観点でメリット・デメリットを整理しAdobe CCライブラリでのパーツ運用する案を採用しました。

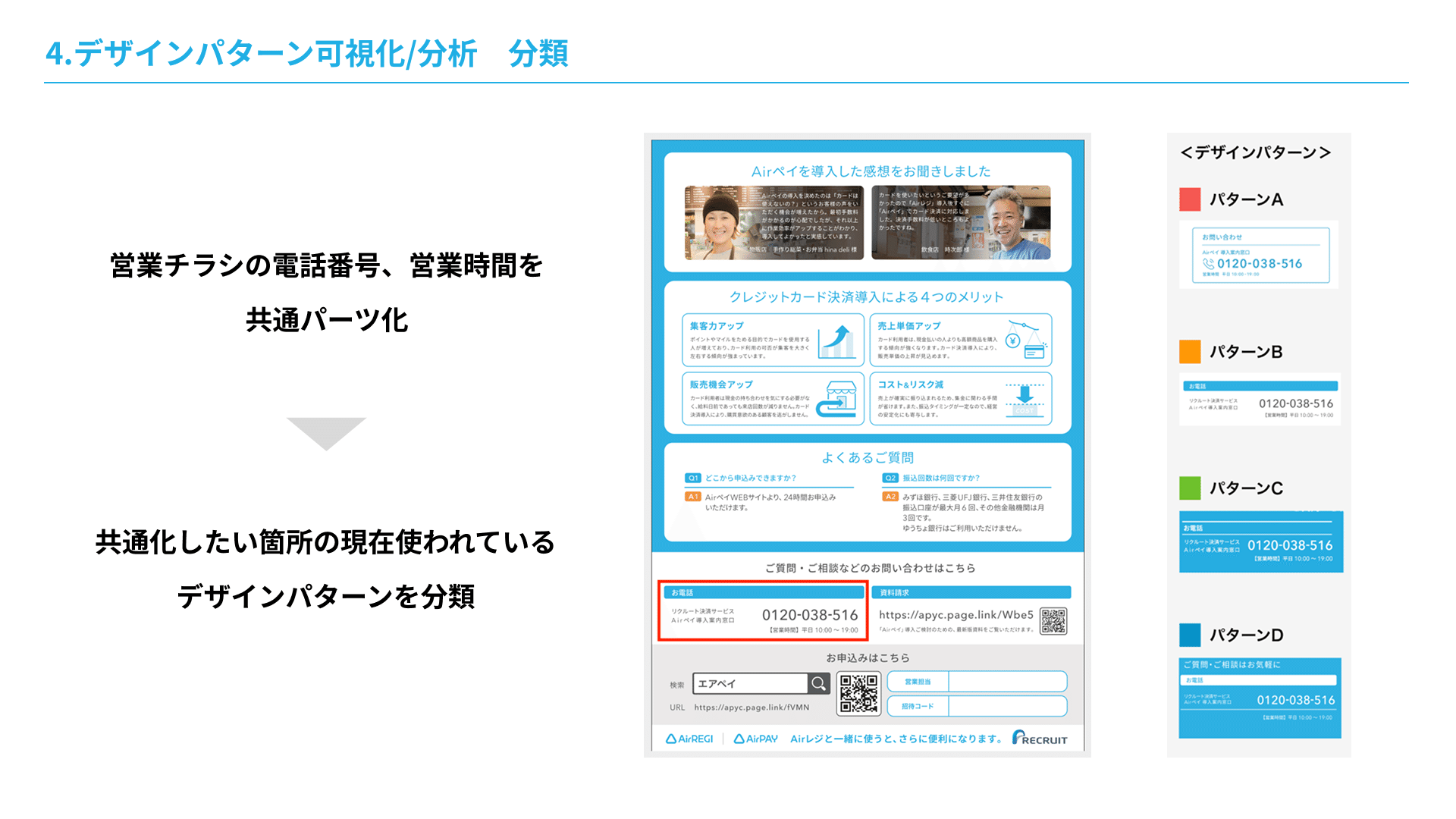

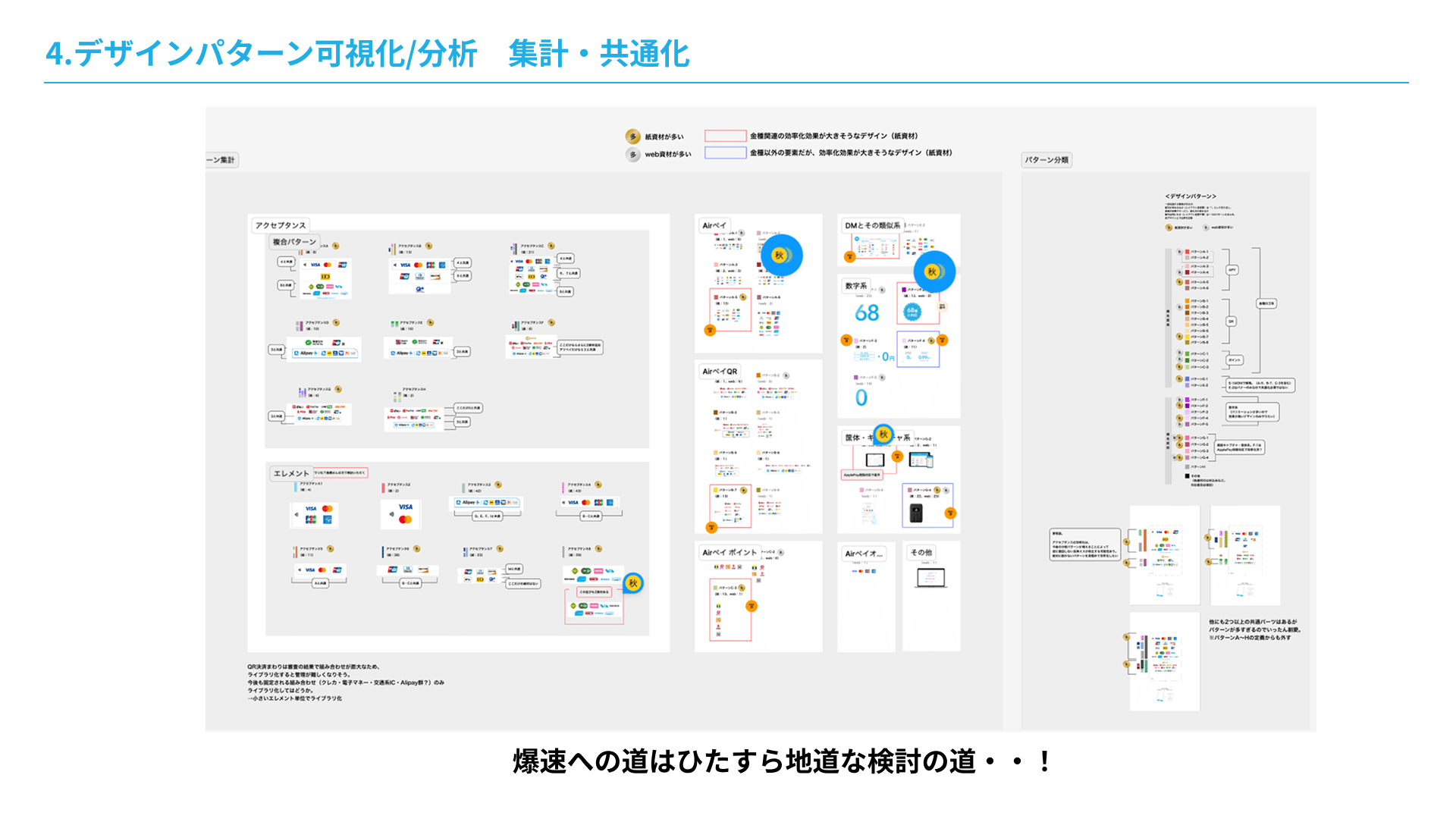

4. デザインパターンの可視化・登録

最後に、実際のデザインを見ながら共通パーツ化をすべき部分を洗い出し、地道にアセットとしてCCライブラリへの登録をしていきました。

共通パーツ化は、実際の発生案件ベースで資材に使われているデザインパターンを

「分類」、「集計」、「共通化」という流れで行いました。

ここでは、「営業チラシにおける電話対応の営業時間を修正する」という案件を例に説明しましょう。

まずは案件で修正対象となっている資材から、電話番号と営業時間が載っている箇所をすべて洗い出し、デザインパターンの「分類」を行います。

すると、図のように、複数のチラシにA〜Dのパターンが存在していることがわかりました。

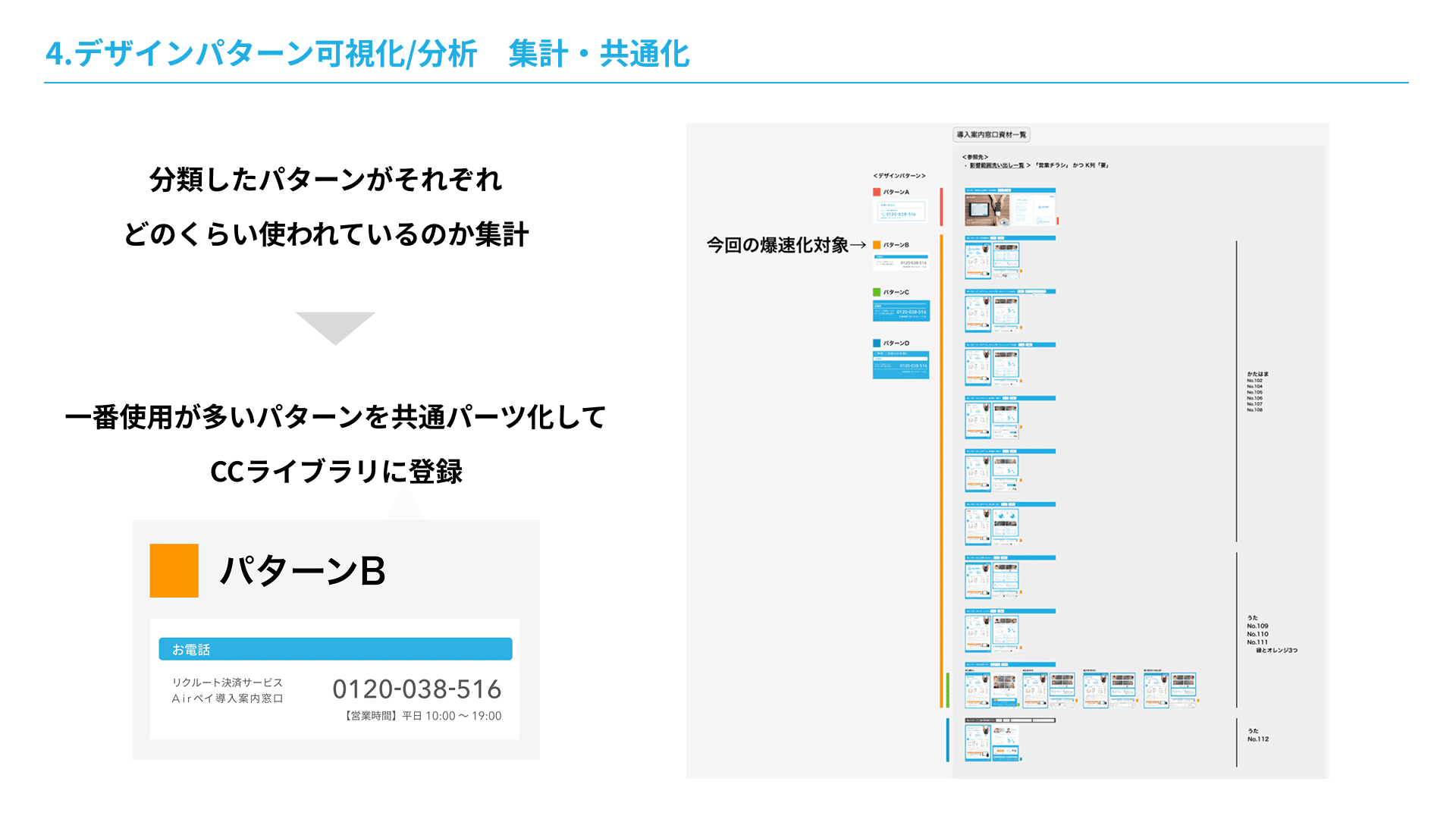

分類の後は、各パターンがどれくらい使われているのかを集計し、一番使われているパターンを割り出します。

この案件の場合、ほぼBパターンが使われていたので、Bパターンを共通パーツとしてCCライブラリに登録しました。

共通パーツ化にあたっては、適用箇所が少ないと一括修正のメリットが薄くなる&パーツの管理数も増え管理が煩雑になるため、適用箇所が多いところのみを共通パーツ化していくことがポイントです。登録自体を目的化せずインパクトの大きいところに絞って実施できるよう注意しています。

こうしたルールの下、対応金種のロゴや金種数、周辺機器の写真など、定期的かつ、広範囲の資材に影響がある部分を優先して共通パーツ化を検討し、効率化を図ることができました。

検証は1つひとつ確認していく本当に地道な作業で、物量もかなり多かったのですが、「この手間がみんなのこれからを楽にする」と思いつつ、チームで地道に整理を進めていき、主要な部分の共通パーツ化が実現できました。

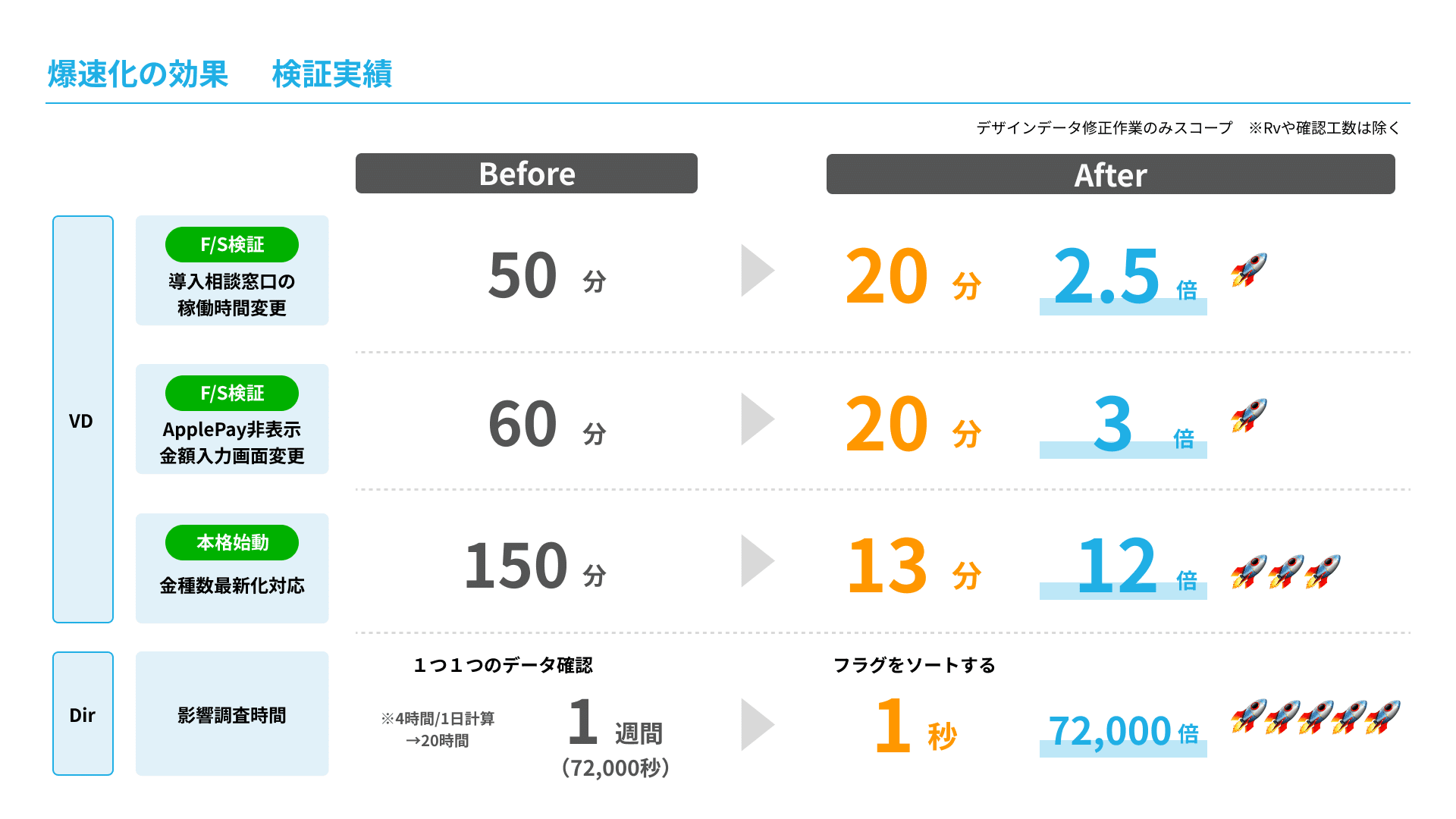

爆速化の効果

爆速化の実際の効果検証です。

デザイン工数は、フィジビリ検証の際は約3倍程度の効果を発揮し、

本格始動した際、約12倍の実績を叩き出すことができました。

また、Dirの影響調査の工数は1週間程度かかっていたものが、ソートするだけでよくなり1秒に短縮され、

双方で爆速化の効果を発揮することができました。

また、爆速化の対応を行ったことで、得ることができた恩恵はいろいろありました。

まず、工数の捻出ができることについては、質や量を高めることができるので、サービスに対する介在価値を高めることができます。

また、もう1点は、短納期の大量修正案件でも、型化することで一定対応できるようになりました。

過去はチーム全員(当時5~6名程度)が逼迫した状況で対応していましたが、爆速化対応以降は1〜2人で、数日で対応できるようになりました。

気持ち的にも余裕が生まれ、サステナブルという意味でもとても大事な変化だと思っています。

プロジェクトの振り返り

効率化プロジェクト推進のポイント

今回のプロジェクトでは、推進ポイントが3つあると思います。

①目的とメリットを明確化する

対応中は産みの苦しみがあるのですが、見立てを基に効果が発揮できた際には明るい未来が待っている、というイメージがあったので、前向きに取り組むことができました。

②効率性と必然性を持たせる

PJ単体で推進するよりも、この点を意識したこともポイントだと思いました。

期間も長々とやるのではなく、今回は検証だけでいうと約1ヶ月〜1ヶ月半くらいで行いました。

③属人化せず、更新性と浸透性を意識する

こちらの最後のポイントが特に大事だったと思います。

一見便利そうな機能やシステムがリリースされては、あまり使われずに消えていく例も多くあると思っていたので、「続く仕組み」ということを特に注視して進めました。

属人的であったり、更新性の低いソリューションは一過性になってしまうので、誰でも簡単に対応できるよう、型化やドキュメント化、可視化を実施しました。

今現在も、爆速化対応で課題を発見した際は、検討した上で仕組みをアップデートしています。

最後にーOPEX(オペレーショナル・エクセレンス)を目指して

今回のプロジェクトを改めて振り返った時に、昔在籍していた当社のオペレーション推進の部署で言われていた言葉を思い出しました。

それは、『OPEX(オペレーショナル・エクセレンス)』という言葉です。

参考までに、AIでの検索結果です。

意味:業務の管理や運用(オペレーション)を磨き上げ、競合他社が真似できない独自の優位性を保つこと

目標:運用コストとリスクを削減し、サービス品質と機能の向上をもたらすこと

実現のポイント:品質・コスト・スピードの3つの要素が高い次元でバランスよく維持すること

メリット:市場変動に迅速に対応し、顧客の期待を超える価値を提供できるようになること

昨今、少子化や人手不足が課題になっている中で、生産性が問題視されていますが、どんな業務でもOPEXが必要になると思っています。

今回の爆速化対応は、AIではなく元々既存のソフトにある機能を有効利用して型化したものです。

AIでなくてもシステム化、効率化できることは多くあると思うので、今後も効果効率を意識して取り組みたいと思っています。

以上で、笑顔で爆速対応できるようになって、めでたしめでたし!ということで、終わりたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。