目次

事業への介在範囲が狭い。『ゼクシィ』のデザイナーが抱えていた問題

リクルート サービスデザイン室の熊崎栄倫子と申します。デザイン制作会社を経て、2017年にリクルートに入社しました。現在は『ゼクシィ』『カーセンサー』などのデザインチームをまとめるグループマネジャー(GM)として働いています。

ここでは、『ゼクシィ』のデザインチームで2024年4月から新たに導入した、デザイナーとプランナーによる「Buddy(バディ)体制」について、取り組みの背景や具体的な内容、成果をまとめています。特に、こんなお悩みを持つデザインチームには参考になる内容かと思います。

<プロセスの課題>

・デザイナーとプランナーの間に距離を感じる

・デザインの手戻りが多く、コミュニケーションコスト/ストレスが高い

<デザイナーの上流介在の課題>

・デザイナーの役割の範囲が限定的。それゆえ、デザイナーの事業への関与度が限定的で、やや距離があるように感じられる

・デザイナーが上流から染み出したいと挑戦しているものの、定着していない(定着までに時間がかかる)

これらはいずれも、私自身が現在のデザインマネジメントグループに異動してきた当初から、『ゼクシィ』や『カーセンサー』などのチームに対して感じていた課題でした。

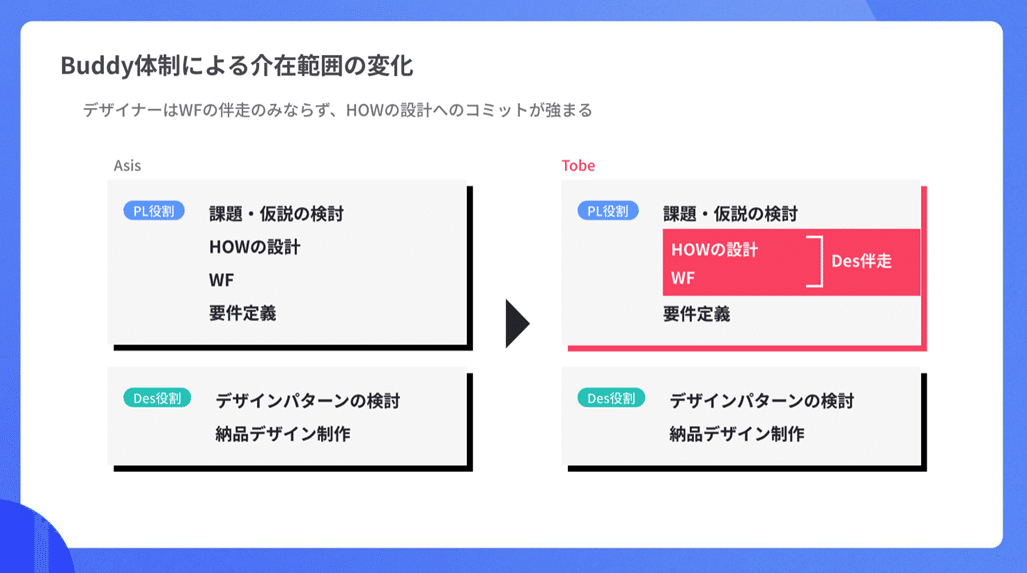

特に気になったのは、デザイナーの役割を①ビジュアルデザイン②体験デザイン③事業デザインと大きく分けた時に、デザイナーの役割は、一部のデザイナーを除いて、①ビジュアルデザインに留まっていた点です。

私がこれまで経験してきた他領域と比べても、事業そのものへの介在範囲が狭いという課題があったんです。

介在範囲が狭かったのは、それまでのグループの方針も関係していました。チーム全体として「プランナー(事業サイド)から求められる役割に応える」という意識が強く、デザイナーは「依頼されたものをビジュアルに起こす人」という思想が定着していたように思います。

それゆえ、ビジュアルデザインの品質担保や、要望やスケジュール通りに納品することが重視されていました。

もちろん、それも大事なことですが、デザイナーの関わる範囲が狭すぎると担当案件に対しての責任が薄れてしまいます。

もっとデザイナーが事業にコミットしていくことができれば、担当案件への理解が深まり、本質を捉えたデザインやスピードアップにもつながるはずです。

また、プランナーと一緒につくりあげることで、施策の効果に直接貢献することができ、デザイナーのモチベーションも上がるのではないかと考えました。

一方通行型のフローから「プランナー伴走型ワークフロー」へ

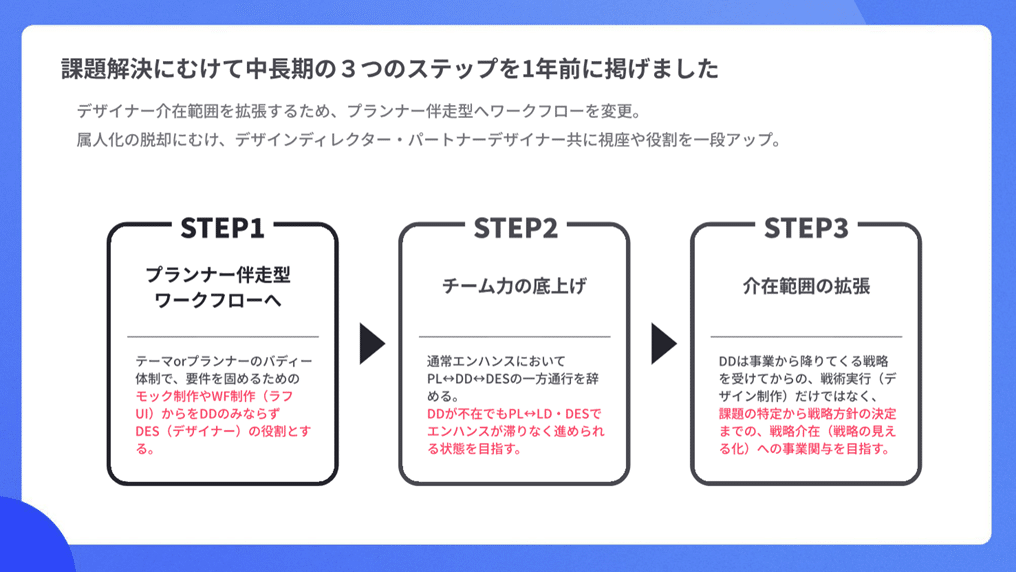

こうした課題の解決に向けて、現在のデザインマネジメントグループに異動した当初に「中長期の3つのステップ」を掲げました。

・ステップ1:プランナー伴走型ワークフローへの移行

・ステップ2:チーム力の底上げ

・ステップ3:介在範囲の拡張

まず、ステップ1の「プランナー伴走型ワークフローへの移行」です。エンハンス案件において、これまではプランナーが要件を固めてWF(ワイヤーフレーム)を制作したものをインプットし、デザイナーがビジュアルを制作する流れが基本フローでした。

そのため、デザイナーに依頼される時点で施策の「HOW」はすでに固まっている状態。デザイナーは「どんな経緯で課題が特定されて、HOWが決まったのか」が分からないまま、プランナーからのインプットを受けてデザインに着手するという流れでした。

それを見直し、「プランナー伴走型」つまり、要件を固めるところからデザイナーが関わっていくやり方に変更することにしました。

ステップ2は「チーム力の底上げ」。通常のエンハンス案件においては従来の「プランナー」→「デザインディレクター」→「メンバーのデザイナー」というデザインディレクターが概要を把握して、デザイナーを都度アサインする一方通行型のフローを見直し、デザインディレクターが不在だったとしてもプランナーとデザイナーだけで滞りなくエンハンスが進められる状態を目指しました。

そして、ラストのステップ3が「介在範囲の拡張」です。チーム力が底上げされることでデザインディレクターの手が空けば、これまでより上流の工程から関わる余裕も生まれます。

これまでのように、事業サイドから降りてくる戦略を受けてデザインを制作するのではなく、課題の特定や戦略方針の決定といった部分から関与することを目指しました。

一つの案件をデザイナー×プランナーで動かす「Buddy体制」を導入

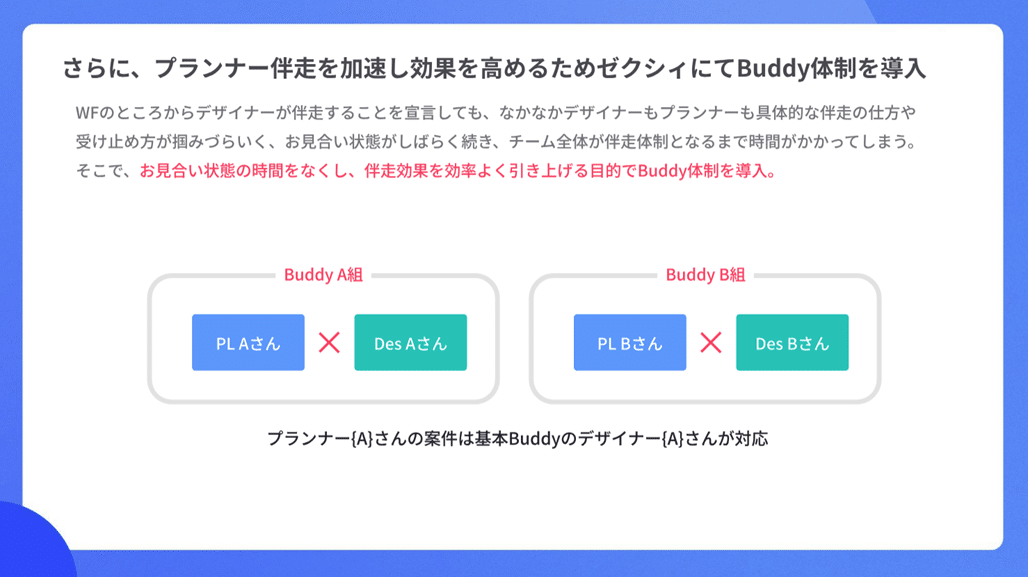

ステップ1の「プランナー伴走型ワークフロー」をしっかりと稼働させるための施策が、デザイナーとプランナーによる「Buddy(バディ)体制」です。

前述の通り、ワイヤーフレームのところからデザイナーが伴走することを宣言したものの、初めはデザイナーもプランナーもやり方が分からず、お互いにお見合いのような状態になってしまい、チーム全体の伴走体制がなかなか進まない状況がありました。

そこで、プランナーとデザイナーがバディを組み、一つの案件を2人で動かす意識を持たせることでお見合い状態を解消し、伴走効果を効率よく引き上げることを目指しました。

バディの組み合わせは、プランナーとデザイナーの相性や、各自がこれまでに担当してきた案件の実績をふまえて決めました。

最初からうまくいく組もありましたが、たとえば年次の浅いプランナーはバディを組んだデザイナーに「どこまでのことを頼んでいいのか分からない」など、戸惑いの声も聞こえてきました。その場合はコミュニケーションの機会を設けてお互いがやりやすい方法を確認するなど、ケースごとに対応。結果的に、バディの入れ替えをする必要もなく、どのチームもスムーズに新しいフローに対応することができたと思います。

バディ体制導入により、ポジティブな効果が続々と

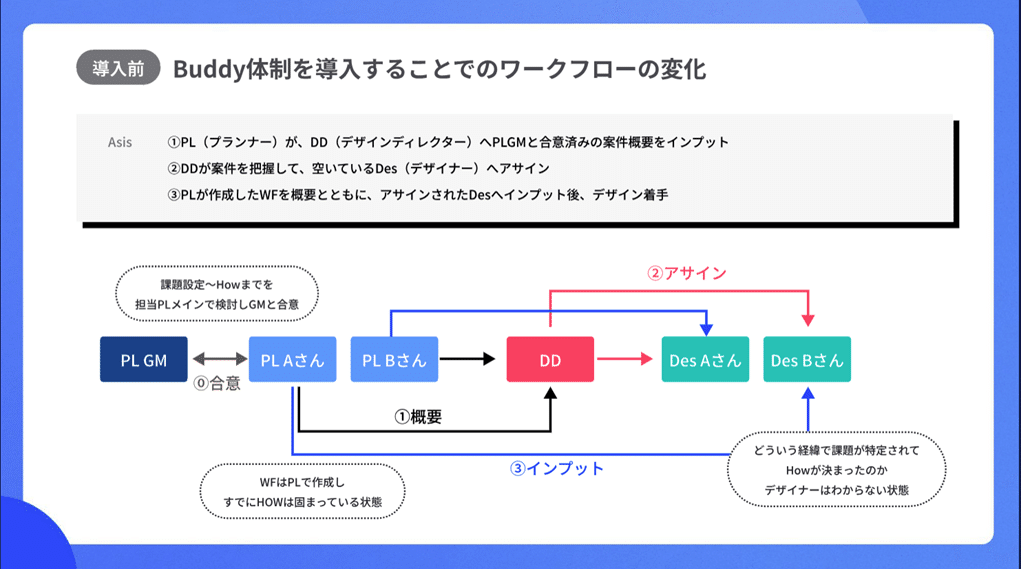

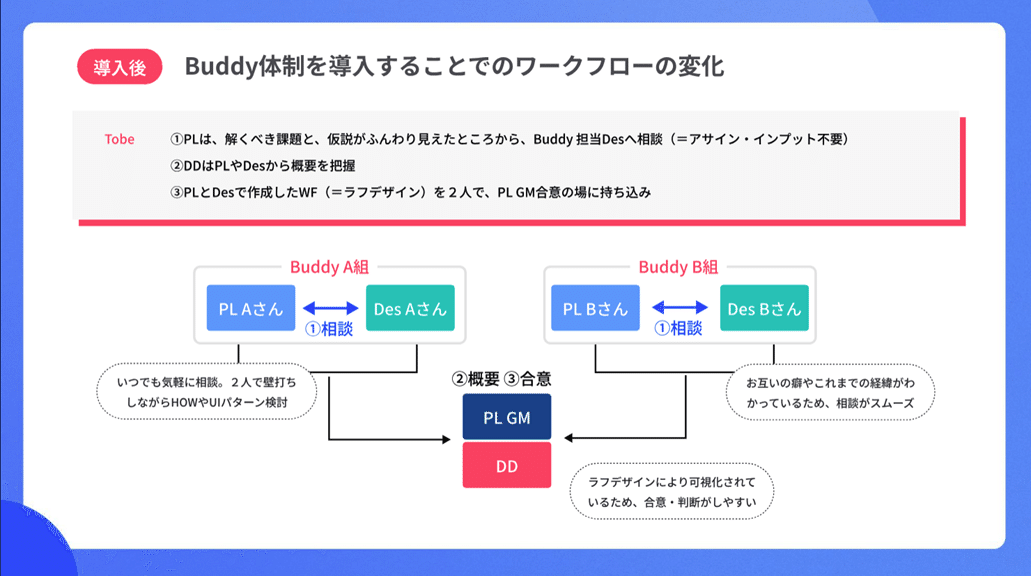

「バディ体制」導入後のワークフローですが、具体的には以下のように変化しています。

<導入前>

プランナー側でPOやプランナーマネージャー(PLGM)と合意済みの案件概要・ワイヤーフレームを、デザインディレクターにインプット

デザインディレクターが案件を把握して、空いているデザイナーへアサイン

アサインされたデザイナーは、プランナーからワイヤーフレームと概要を受け取り、デザイン着手

<導入後>

プランナーは解くべき課題と仮説が「ふんわりと」見えた時点で、バディのデザイナーへ相談

デザインディレクターはプランナーやデザイナーから概要を把握し、必要に応じてレビュー

プランナーとデザイナーが2人で作成したワイヤーフレームを、POやPLGMに持ち込み合意を得る

バディ体制をとることでプランナーとデザイナーは案件について、いつでも気軽に相談できる状態に。

2人で壁打ちをしながらHOWやUIのパターンを検討できるようになりました。

そうしたコミュニケーションをベースに2人で一緒に作成したワイヤーフレームを、POやPLGM、デザインディレクターに見せて合意を得るという流れです。

この時点でラフデザインによって可視化されているため、POやPLGMも合意・判断がしやすいですし、デザインディレクターが案件ごとにデザイナーをアサインする手間や、プランナーがデザイナーにインプットを行う手間も省けるなど、業務効率化という点でも大きなメリットがありました。

また、「デザイナーの介在範囲を広げる」という当初の目的も、HOWの設計やワイヤーフレームの作成から伴走することによって実現することができました。

さらに、バディ体制がうまく回り始めて、ワイヤーフレームの質があがったことや、デザインサブリーダーによる一次レビューの精度が上がったことで、デザインディレクターのフォローが減りました。

それにより、ステップ2の「チーム力の底上げ」(デザインディレクター不在時にも滞りなくエンハンスが進められる状態を目指す)にも踏み出すことができ、デザインディレクターがこれまで以上に中長期の大きなプロジェクトにコミットできるようになるなど、さまざまなメリットが生まれてます。

品質、スピード、モチベーションが向上。全員がバディ体制の継続を希望

では、当のデザイナーやプランナーはバディ体制による効果やメリットを、どのように感じているのか。

双方にアンケートを実施したところ、概ね好意的な声が聞かれました。

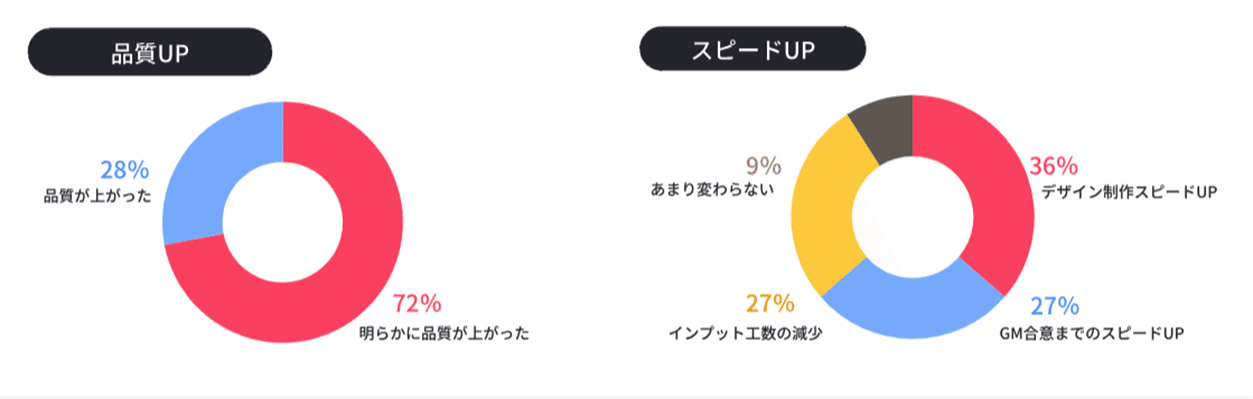

まず、「品質」については、デザイナー・プランナーともに全員が「品質が上がった」と回答。

また、「スピード」についても約90%が「スピードが上がった」「不要工数の削減ができた」と回答しています。

さらには、こんな声も挙がっています。

「検討の初期段階からデザインの相談がしやすくなり、複数の打ち手を考えられるようになった」(プランナー)

「カスタマーの課題や改善方針などについてデザイナーとプランナーの目線が合っているため、進めやすい」(プランナー)

「ワイヤーフレーム作成のクオリティとスピードが、明らかに向上したと感じる」(プランナー)

「ワイヤーフレーム作成の段階からデザイン観点からの提案が可能になり、思考を深めながら制作できるようになったことで品質が上がったと感じる」(デザイナー)

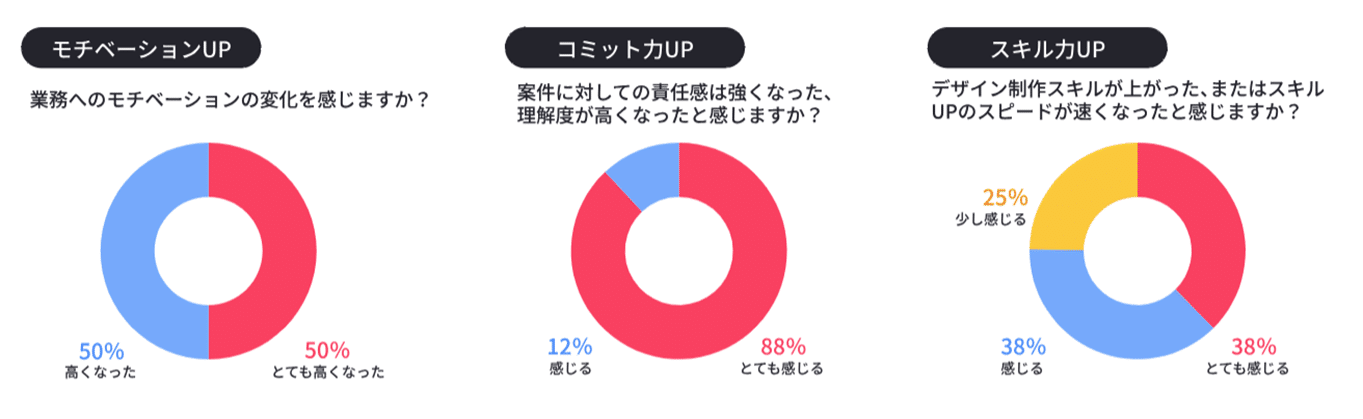

デザイナーのモチベーション向上やスキルアップという観点でも、ポジティブな変化が見られました。

「業務へのモチベーションの変化を感じますか?」という質問には、全員が「とても高くなった」「高くなった」と回答。また、「案件に対しての責任感が強くなった、理解度が高くなったと感じますか?」という質問には、約90%が「とても感じる」と回答するなど、コミット力が向上しています。

正直、ビジュアルデザインメインの役割を担当していた従来のフローでは、案件の「結果」への意識が育ちにくかったデザイナーもいたと思います。

しかし、バディ体制によって事業にコミットする意識と責任感が高まったことで、結果にも目を向けるように。

実際に良い結果が出ることで、よりモチベーションが高まるという好循環が生まれました。

さらには、こんな声も。

「案件の理解度が深まり、上流工程から関われることで自分のスキル向上にもつながると感じている」

「この体制を続けていくことで、もっと品質や回転率が上がると思う。以前と比べて、メンバーのスキルも上がりやすくなったと感じる」

「バディ体制によって、(今までは知ることのなかった)『プランナーが悩んで決めた経緯』が分かるようになった。また、お互いに相談しやすくなったことで納得して進められ、手戻りも少なくなったと感じる」

ちなみに、バディ体制の継続意向についてもアンケートをとったところ、デザイナー・プランナーともに全員が「続けたい」と回答してくれました。特にデザイナーからは、自身の成長にもつながるという実感があるようで、強く継続を望む声が寄せられています。こうした声を受けて、『ゼクシィ』では今後もバディ体制を継続していく予定です。今後は未導入のチームへの展開や、細かいエンハンスだけでなく、より大きなプロジェクトでも同じやり方ができないか模索していきます。

最後に、おさらいです。

私は当初、『ゼクシィ』のデザインチームに対してこんな課題を感じていました。

・デザイナーとプランナーの間に距離を感じる

・デザインの手戻りが多く、コミュニケーションコスト/ストレスが高い

・デザイナーの役割の範囲が限定的。それゆえ、デザイナーの事業コミットが「低温」だと感じる

・デザイナーが上流から染み出したいと挑戦しているものの、定着していない(定着までに時間がかかる)

・デザインの品質を向上させたい

・案件創出のスピードを向上させたい

これらを解消するために、従来の「プランナー」→「デザイナー」という受け身型のワークフローを見直し、「プランナー伴走型ワークフロー」への移行を試みました。しかし、当初は不慣れなこともあり、なかなか伴走体制が整わない状況があったため、プランナーとデザイナーによる「バディ体制」を導入することにしました。

その結果、デザインの介在範囲が拡張しただけでなく、デザイナーがより力を発揮しやすい環境が生まれ、モチベーションの向上や案件の品質向上、スピードアップにもつながりました。さらに、メンバー個々のデザインスキルの向上やデザインチーム全体の底上げにもつながるなど、さまざまなメリットが生まれています。

これが、『ゼクシィ』のデザインチームで試験的に運用した「バディ体制」の全容です。特に、エンハンス案件にはフィットしやすいと思いますので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

お知らせ|サービスデザイン室は仲間を募集しています

サービスデザイン室の募集情報は〈こちら〉のサイトからご確認いただけます。ぜひご一読ください☆

https://blog.recruit-productdesign.jp/

お願い|できればX(旧twitter)もフォローをお願いします

サービスデザイン室の公式X(旧twitter)ではイベントの見どころやオリジナルコンテンツを更新しています。ぜひフォローしてください。

https://twitter.com/Recruit_PD_PR