目次

はじめまして。プロダクト開発 サービスデザイン室の行川と山本と申します。

普段は『ホットペッパーグルメ』のプロダクトマネージャー(以下、PdM)として、飲食店予約サイトにおける企画開発の企画・ディレクションを行っています。

リクルートのPdMが集まるサービスデザイン室では、「手上げ研修」という、社員が自ら希望した外部研修・カンファレンスに会社の経費で参加できる制度があります。

こちらの制度 を利用して、ポルトガル・リスボンで開催されたカンファレンス「Web Summit 2024」に参加してきましたので、そこで得た学びや雑感をシェアしたいと思います!

Web Summitとは

ヨーロッパ最大規模のITカンファレンス

Web Summitは毎年ポルトガルの首都リスボンで開催されている、ヨーロッパ最大規模のITカンファレンスです。立地もあってか、ヨーロッパだけではなくアフリカや中東拠点も含む約3,000の企業、約1,000の投資家が、東京ドーム4.5個分ほどの会場敷地に集まります。

なぜ参加したのか

実は、今回と同じ制度 を使って、一度セッション中心の海外カンファレンスに参加したことがあるのですが、その時の感想として、

単純に刺激になる (自分たちの仕事って世界基準でも割とイケているんだなと自信にもなった...笑)

異なる環境で生じた異なるプロダクト事例からは、得られる参考アイデアがとても多い

という点があった反面

セッション中心の構成のため、カンファレンス会期中に得られる事例が少ない

発表内容が一般的なまとめに終始しているものが多い

という点が少し残念なポイントでした。

なので、次に参加できる機会があるのであれば、できるだけ沢山の具体的な事例に触れられて、気軽に質問できるようなカンファレンスを選ぼうと思っていました 。

実際、Web Summit ではベンチャー企業中心ではあるものの、セッションだけでなくプロダクトの展示ブースも充実しており、気になった点は直接質問ができたので、参加先としてかなり良かったなと思っています!ロジックや、なぜこのUIに至ったのか?などかなり深い話も聞けて、参考になりました。

スケジューリングがかなり重要!

Web Summit の会場は、メインステージと14の大小のステージで構成されており、同時にたくさんのセッションやピッチイベントが開催されています。お目当てのセッションを聞くには、どのようなスケジュールで見学するか事前に計画を立てることが重要です。有名企業の登壇者のセッションが被っており、取捨選択を迫られることも…。

Web Summit の公式アプリでは、自身の見学予定のセッションを登録しておくと開始前にプッシュ通知で知らせてくれました。

おまけ:経済効果も凄そう

リスボン旅行の閑散期は11月〜3月のため、閑散期に世界各国から人を集められるWeb Summit には経済効果も期待されているようです。リスボン市内の至る所に、Web Summit のモニュメントや、イベント参加者の交流のためにWeb Summitと提携した飲食店があり、街がWeb Summit によって活気づいていました。

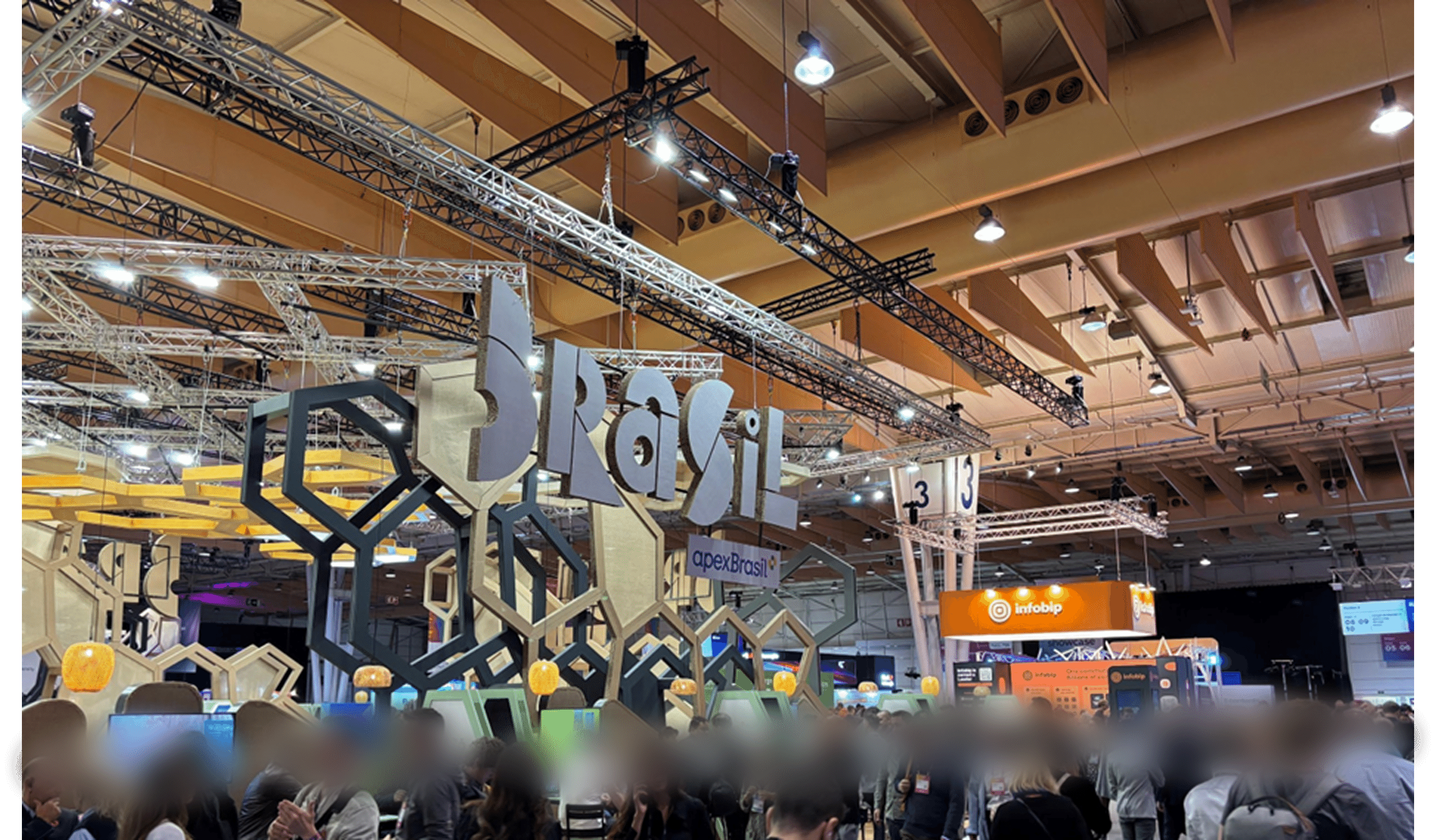

ずらっと並ぶ展示スペースは圧巻

スタートアップの熱気に感動

先述した通り、Web Summit には約3,000の企業が出展しており、特にずらっと並んだスタートアップブースは圧巻でした。熱気があり、歩いていると呼び止められて、直接プレゼンを聞いたり、質問することができます。

数は少ないながら予約サービスも何件かあり、かなり細かいところまで仕様を聞くなど、有用な話ができました。

たくさんのプロダクトに触れその場で直接質問ができる機会は滅多にないため、とてもありがたかったです!

各国の特色が現れる出展も

国ごとにスタートアップ企業が出展しているエリアもあり、各国のトレンドや強みとする分野の違いが伝わってきました。例えばドイツのエリアでは、セキュリティ関係のプロダクトや、環境問題の解決を目指すプロダクトを作っているスタートアップ企業の割合が多いと感じました。

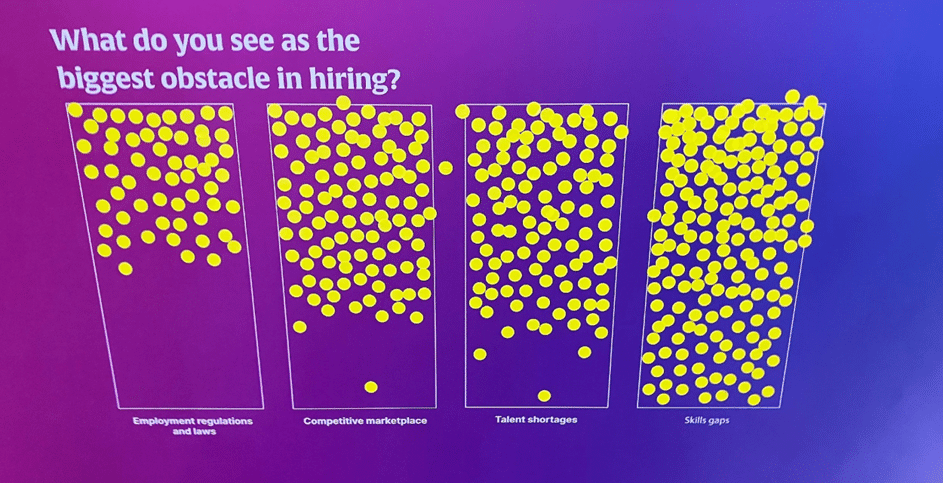

参加者体験型の企画に盛り上がる会場

AIを使ったゲームに参加するブースや、テックに関するアンケートに来場者が投票形式で回答できる企画など、来場者を巻き込む企画が多数開催されていました。アンケート企画は、スタートアップ企業や専門家、投資家の回答が可視化されており、自分と立場の異なる人の回答を知れて興味深かったです。

豪華なセッション

印象に残ったセッションの内容、感想を抜粋してシェアします。

世界的大企業での「愛されるプロダクトづくり」について

メルセデスベンツ、Lenovo、Oura Ringの責任者によるセッションでは、

①プロダクトづくりでは顧客からのフィードバックに素早く適応すること

②迅速な適応のためにAIを活用することの二点の重要性

が語られていました。

近年、AI活用の注目度が高まった結果、AI活用自体が目的化している印象があり、個人的には違和感を抱いていました。しかし、Web Summitでは、大企業もスタートアップもAI活用が当たり前の選択肢となっていたのです。

「その目的はAI活用によって達成できるのか?」といちいち立ち止まって考えてしまう私とは、AI活用に着手するスピード感が圧倒的に違うと感じ、自分の思考が型にハマってしまっていると気付かされました。

また、業界を牽引する企業が、「AI活用は倫理的に行うべきであり、セキュリティやプライバシーのリスクを引き起こしてはならない」と明確に発信しており、事業の成長速度を損なわずにAI活用を促進することが今後の当たり前になっていくのではないかと期待できました。

アクセシビリティはデザインの中核

これまで、アクセシビリティは「改善」するものだと思っていたのですが、 Appleのアクセシビリティ責任者による “Design for everyone: Accessibility at Apple”というセッションを聴講し、自分の視座が低かったことを痛感させられました。

もちろんこれまでも、 誰もが使いやすいこと 、そして障害のある方や高齢者も使いやすいデザインを目指すべきだとは思っていましたし、日々の業務でも意識できていたとは思うのですが、アクセシビリティとは、文字のサイズやコントラスト、わかりやすいアイコンといったチェックリストがあって、それを1つずつクリアして改善する、そういうものだと思っていました。

しかし、「アクセシビリティはデザインの中核であり、イノベーションの源泉である」というメッセージを聞き、すごく納得できました。

例えば、Apple Watchのハンドジェスチャーは、片手のユーザーを想定して作られた機能ですが、これは両手があるユーザーにも使われている機能です。このように、特定の障害を想定して検討することは、新機能のアイデアの源泉になりうる、ということです。

私も日々の業務の中で、UIに閉じたアクセシビリティを検討するのではなく、より高い視座を持ち、根本からアクセシビリティに向き合いたいと思いました。

まとめ:Web Summitで得た気づき

カンファレンスを通して感じたのは、「海外の企業と日本企業の違い」よりも「スタートアップとリクルートのような大手企業の仕事の仕方の違い」でした。

スタートアップの仕事は、実現したいことを達成するための手段を用いて最速でプロダクトを作り、早期にユーザーに使ってもらいフィードバックを得ることを重視しています。一方、リクルートでの仕事では、すでに多くのユーザーがいるサービスだからこそ、過去のシステム開発の経緯や法的リスクの有無などを考慮する機会がどうしても多くなるため、単純にスタートアップの真似はできないものの、プロダクトマネージャーとしてどう早く作るかを考えるヒントがありました。

またAI活用は、セキュリティや倫理面での課題を抱えながらも業界や企業の規模問わずに当たり前のように取り入れられていました。誰かがAI活用を整備してくれるのを待つのではなく、自身の業務に活かせる範囲からAIを活用していき、AIと働くリテラシーを身につけていければと思います。

お知らせ|プロダクトデザイン室は仲間を募集しています

プロダクトデザイン室の募集情報は〈こちら〉のサイトからご確認いただけます。ぜひご一読ください☆

https://blog.recruit-productdesign.jp/

お願い|できればX(旧twitter)もフォローをお願いします

プロダクトデザイン室の公式X(旧twitter)ではイベントの見どころやオリジナルコンテンツを更新しています。ぜひフォローしてください。

https://twitter.com/Recruit_PD_PR