目次

リクルートのプロダクト制作におけるナレッジをシェアするイベント「プロデザ! BY リクルート」。

第25回目となる今回のテーマは「顧客の声を集めて活かすリクルートPdMのVoC活用事例を徹底解剖!」。

顧客やカスタマーからの意見(ボイス・オブ・カスタマー 、以下VoC)は、プロダクトの成長に必要な要素の一つですが、

VoCを集めようとしても、うまく集まらない

VoCが多すぎて、どう活用していいのか悩んでいる

VoCをチーム内でうまく共有できない

…このような悩みを抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。今回は2名のプロダクトマネージャー(以下、PdM)から、営業チームと協働して顧客の声を集めて活用したto B向けのVoC活用事例を紹介します!。

※2025年1月30日に開催したオンラインイベント「プロデザ! BY リクルート 顧客の声を集めて活かすリクルートPdMのVoC活用事例を徹底解剖!」から内容の一部を抜粋・編集しています。 登壇者の肩書・組織名・サービス名等はイベント時点のものです。

プロフィール

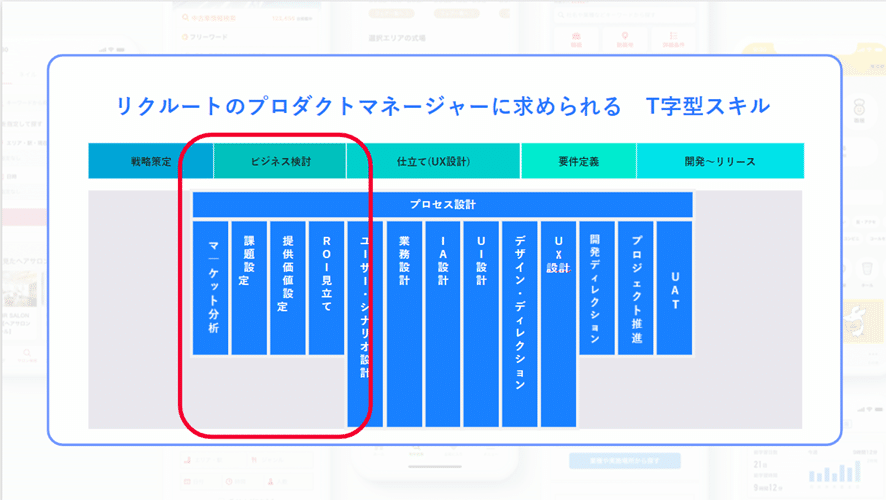

リクルートのPdMが行っていること(モデレーター・川端)

川端: まず、リクルートのPdMがどのような業務を担っているのか、簡単にご紹介します。リクルートのPdMは「戦略策定」「ビジネス検討」「仕立て(UX設計)」「要件定義」「開発~リリース」のうち、主に真ん中あたりを担当しています。

今回ご紹介するVoC活用事例は、提供価値の設定やROI見立てなど、「ビジネス検討」の内容になります。

営業組織を巻き込んだプロダクト開発のすすめ(住まい領域・関 亜喜奈)

今回は、大規模のサービスにおいて新しいシステムや価値を提供する際に重要となる、営業現場の巻き込み方のコツと、プロジェクト全体でスピード感を持って問題解決に向き合うためのコミュニケーション手法を共有させていただきます。

前提:『SUUMO』の全体像と戸建流通領域

『SUUMO』は顧客の属性に合わせて担当領域が分かれており、それぞれの領域にプロデューサー(VP:Vice President:プロダクトの事業長)がいます。

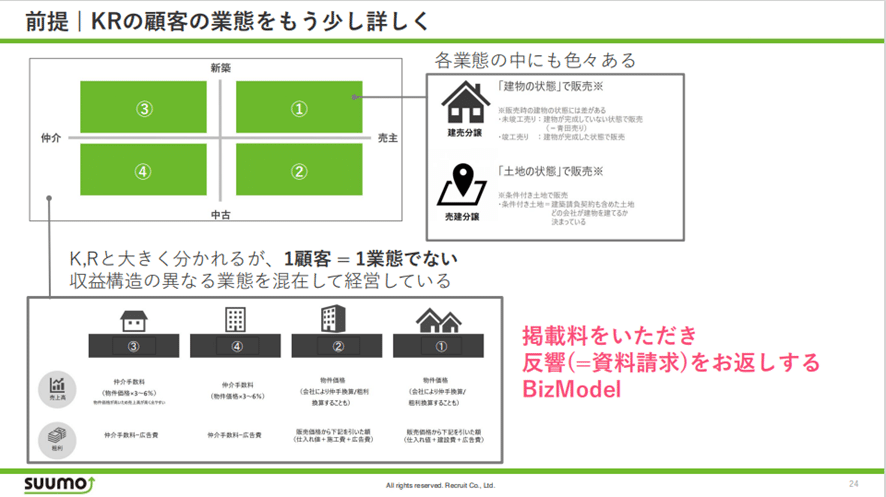

戸建流通領域においての取引顧客は、大きく分けて「戸建て(K)」と「流通(R)」の2つのタイプがいらっしゃいます。

戸建て(K): ハウスメーカーや地域の工務店など、家を建てて販売する事業者様

流通(R): 不動産の仲介を行う事業者様

さらに、物件の所有者が顧客自身かどうか(売主or仲介)という軸と、物件が新築か中古かという軸の2つを掛け合わせると、大きく4つの業態が存在します。

ただし、業態の中にもさまざまなパターンがあり、例えば新築の売主であっても、建売住宅だけでなく土地の販売も行っている場合があります。「戸建て(K)」「流通(R)」という大きな分け方はありますが、実際には1つのお客様が、収益構造の異なる複数の業態を組み合わせて経営しているという複雑なケースが多いのが特徴です。

課題・背景:取り組みの経緯

今回は、2024年7月に東海エリアでリリースした『SUUMO』の見学予約機能のプロジェクト推進事例をご紹介します。

この機能開発にあたり、以下の課題がありました。

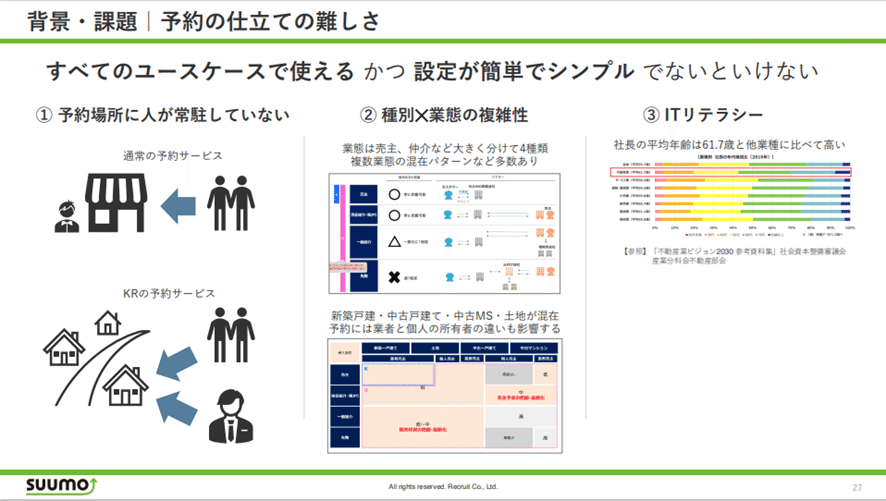

予約場所に人が常駐していないことがある

不動産業界特有の複雑な業態

業界全体の経営層の年齢層が高く、シンプルで簡単なUXが求められる

これらの要件面の不確実性がある中で、いかにして予約機能を全店舗・全物件へ迅速に展開するかが重要な課題でした。

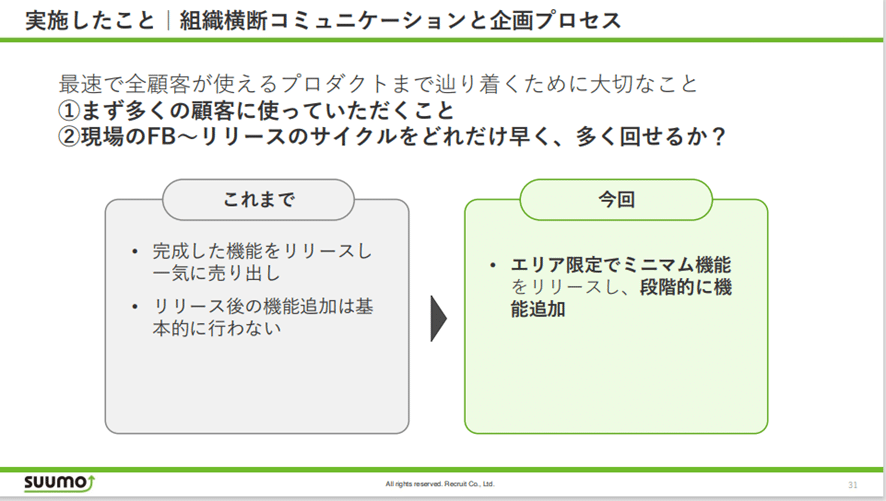

そこで、本プロジェクトでは、全員で議論して合意形成をするよりも、ミニマムな機能を早く作り、フィードバックに基づいてプロダクト、営業戦略、運用設計の精度を上げていくという方針を取ることにしました。

実施したこと:具体事例

「速く作り、PDCAサイクルを回す」という方針に基づき、多くの顧客に利用してもらい、現場からのフィードバックを迅速かつ頻繁にリリースに反映させることが重要となります。

そのため、プロダクトチームだけでなく、日頃顧客と接する営業メンバーとも同じ方向・高さを向いて作り上げることに注力しました。

最短で全顧客が利用できるプロダクトを実現するため、以下の2つのポイントに注力し、フェーズごとに重点を変えながら推進しました。

プロダクト戦略の浸透とKPIの共通化

フィードバックをタイムリーに拾える仕組みづくり・目的ベースでの企画推進

1.プロダクト戦略の浸透とKPIの共通化

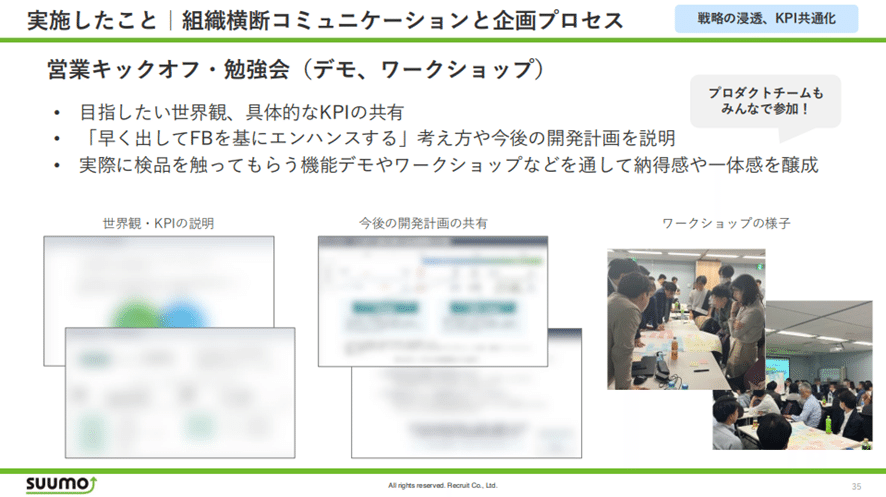

提案開始前に、営業メンバーとプロダクトチーム合同でキックオフと勉強会を実施しました。

「早く作ってフィードバックを基に改善する」という方針

今後の開発計画

上記を説明し、実際にプロダクトを触ってもらったり、ワークショップを通じて議論したりすることで、メンバーの納得感と一体感を醸成しました。

提案開始後は、プロダクトチーム、営業、設定サポートチームがフランクに意見交換できる場として、週1回の定例会「すいすい会」を設置。これにより、背景や課題を迅速かつ漏れなく確認することができました。

2.フィードバックをタイムリーに拾える仕組みづくり・目的ベースでの企画推進

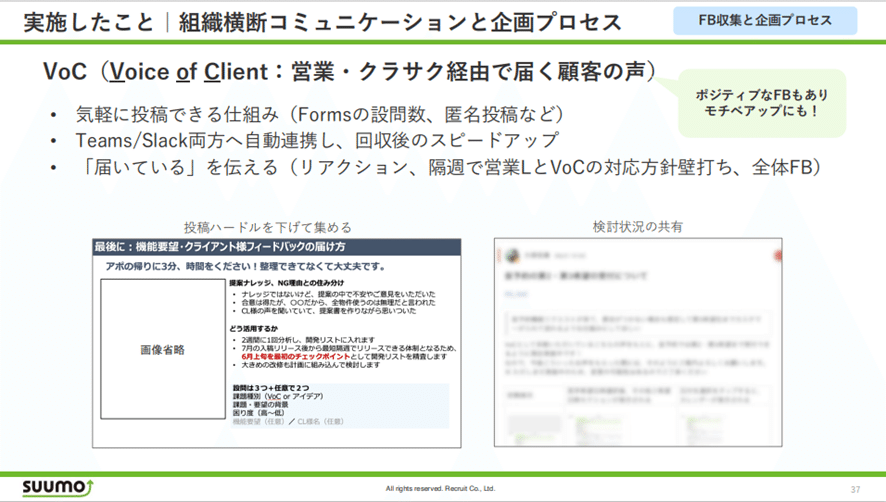

営業メンバーから「声を上げても反映されない」とイメージを持たれていた状況を打破するため、気軽に投稿できるフィードバック(VoC)の仕組みを新たに導入しました。

「アポの帰りに3分だけ時間をください」というメッセージで投稿のハードルを下げ、現場の声を集めるようにしました。最も重視したのは、「声がプロダクトチームに届いている 」と伝えることです。検討状況のフィードバックは全体に報告することを意識して運用の設計を行いました。検討の結果、プロダクトへの実装を見送る判断した場合も、隔週の営業リーダーとの定例で議論し、理由を明確にして全体に共有していました。

キックオフで同じ世界観や目標を共有できていたため、集まるVoCの方向性が大きくずれることもなく、非常に有効的なツールとして活用できました。

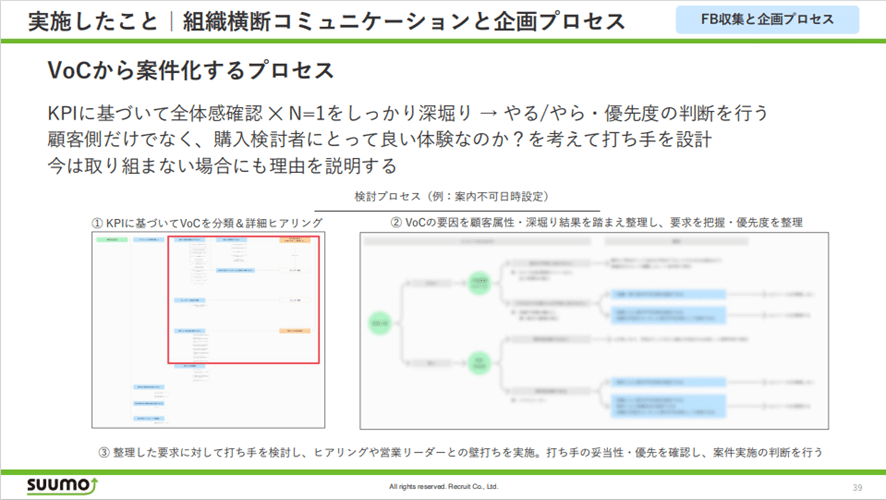

実際に届いたVoCは、個々の意見(N=1)を深く掘り下げると同時に、プロジェクトのKPIに基づいて分類。ボリュームや課題の構造を把握したうえで優先順位を決めて、具体的な打ち手の検討や実施判断を行いました。

このプロセスでは、顧客である不動産会社様の業務理解を深めると同時に、『SUUMO』のユーザーにとってもメリットのある体験となるかを常にセットで考えて、打ち手を設計することを意識しました。不動産会社様からの声であるVoCに偏りすぎないよう、バランスを取るようにしました。

結果

このような組織横断のコミュニケーションの工夫により、同じ方向・高い目標に向かって迅速かつ効率的に企画・開発を進めることができました。

実際、VoCは営業メンバーの8割以上が投稿し、2ヶ月間で約200件のフィードバックが集まり、そのうち約30件は開発案件化 に繋がりました。

成果として、リリースから約2ヶ月で対象エリアの約1500社の不動産会社のうち約7割がこの機能を使い始めており、掲載物件全体の約6割で予約機能が導入されました。『SUUMO』の予約数も大幅に増加し、『SUUMO』経由で来場するユーザー数も大きく増えたという好評の声をいただいています。

こだわったポイント

最後に、本プロジェクトで私がこだわったポイントを3つ共有します。

決めたことから泥臭く実行する

私は前職のときに、現場の声を聞いているつもりでも、実際は自分が作りたいものを作っていたということに気が付いた経験がありました。そのため、今回は現場の声を丁寧に聞きながら開発することを徹底し、細やかなコミュニケーションを意識しました。できるときにできることから始める

今回のプロジェクトは、戦略上遅延やミスが許されないものでした。そのなかで、さらに今まで実施したことがない取り組みをする必要があるのか、という議論もあったのですが、リスクとなりうる点を把握し、対策を講じながら、まずは小規模で試しながら徐々に拡大していくアプローチを取りました。透明性を高めて役割分担をしすぎない

見える情報が少ないと検討範囲が狭まるため、営業メンバーにも可能な限りデータを共有してもらうようお願いしました。また、プロダクトの責任範囲を持ちつつも、細かく分担しすぎず、みんなで一緒に考えることで、最適な打ち手を選択できるように意識しました。

『リクルートダイレクトスカウト』の顧客(企業)の声の集め方と案件推進について(HR領域・松本 知里)

私が担当している『リクルートダイレクトスカウト』は、転職希望者が登録をしておくとスカウトメールが受け取れるサービスです。顧客である企業様は、求人にマッチする候補者の方をデータベースで検索してスカウトメールでアプローチできるというメリットがあります。

今回は、2023年12月に実施した『リクルートダイレクトスカウト』のシステム刷新と、ブランドのビジョン・ミッション再構築を含む大規模リニューアルについてお話しします。

リニューアルプロジェクトについて

長年運営してきた『リクルートダイレクトスカウト』は顧客数が多く、新たな要望の検討に時間を要しました。また、リニューアルが社外秘であったため、顧客への直接的なヒアリングが困難な状況でした。そのため、営業メンバーの肌感覚や既存データを基に議論を進めるという難しいプロジェクトでした。

2023年12月にリリース後、想定よりかなり多くのお問い合わせをいただきました。特に「うまく使いこなせない」というお困りの声が多く、PdMとしてかなりの量の改善サイクルを回す必要があると認識しました。そこで、本取り組みでは、多くの課題を早期に認識すること、そしてそれらを最速で改善していくことの2点に注力しました。

STEP1. 早く、たくさん課題を認識する

多くの課題の認識するためには、既存のバックログに蓄積している課題に加えて、顧客からの新しい声を積極的にいただき、バックログに追加していくことが必要だと考えました。

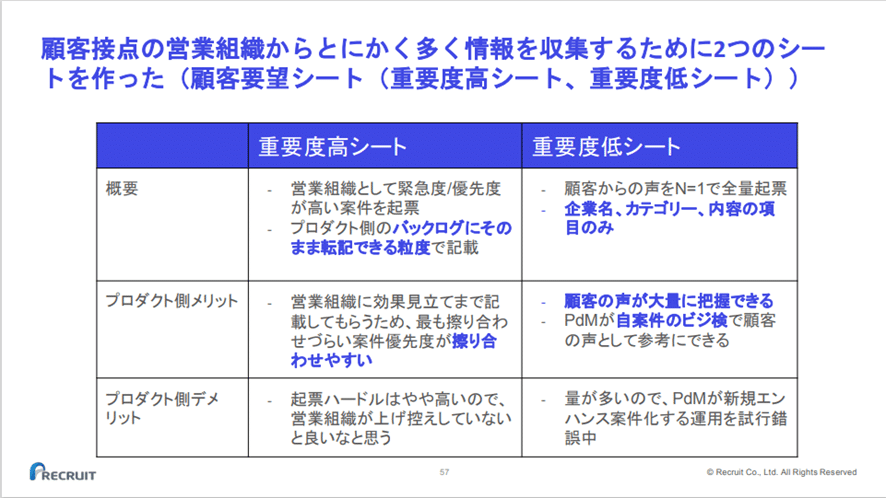

そこで取り入れたのが、以下の2種類のシートです。

● 重要度高シート:事業インパクトの大きい課題を記載することが目的

営業メンバーがヒアリングした声のうち、「早急に対応しないと事業上の問題が生じる」「顧客の利用離れに繋がる」といったインパクトの大きい課題について、詳細に記載してもらいました。

ビジネス検討の際に「なぜそれに取り組むのか」という理由を明確にするため、営業側には効果の見込みまで記載してもらうようにしました。これにより、ROI(投資対効果)に基づいて優先順位をつけ、開発の検討を進めやすくなりました。

● 重要度低シート:N=1の声を幅広く収集することが目的

営業担当者が「重要度は高くないかもしれないが、顧客の声として認識している」というものを、口語レベルで気軽に記載してもらうためのシートです。顧客からの個別の声を網羅的に把握することを目的としており、営業メンバーが随時書き込めるようにしました。

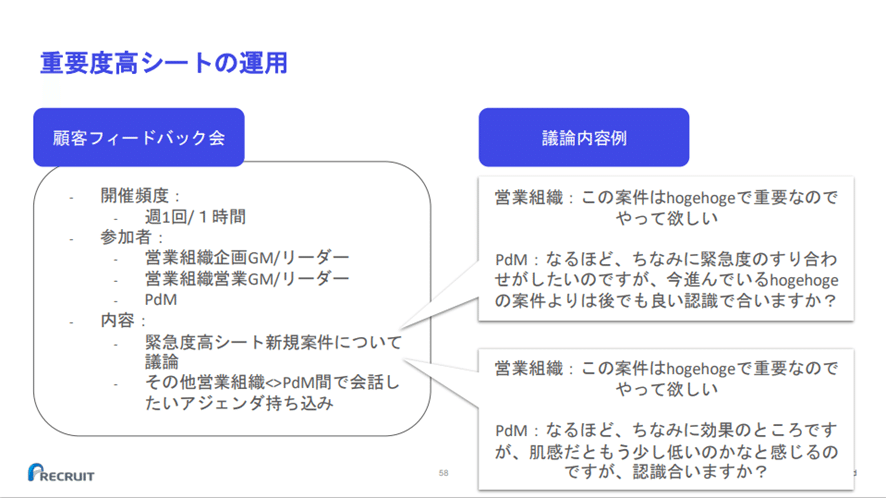

週1回の営業部とPdMのミーティング

「重要度高シート」に記載された案件は、営業部が起票すると週1回のミーティングのアジェンダに含めてもらい、その場で議論する時間を設けました。

ただし、すべての案件を検討できるわけではないため、「どちらの案件の優先度が高いか」といった建設的な議論を通じて優先順位を調整することを重視しました。その結果、起票の精度が向上し、重要な案件に絞られるようになり、優先度の高い課題についての議論がスムーズになりました。

また、営業が見込んだ効果についても、事業の現場感覚に基づいて確認するようにしていました。議論された案件は、以下の3つに分類し、それぞれ担当者が持ち帰って対応しました。

実施が確定し要件定義を進めるもの

重要だが今すぐは対応しないもの

棄却してクローズするもの

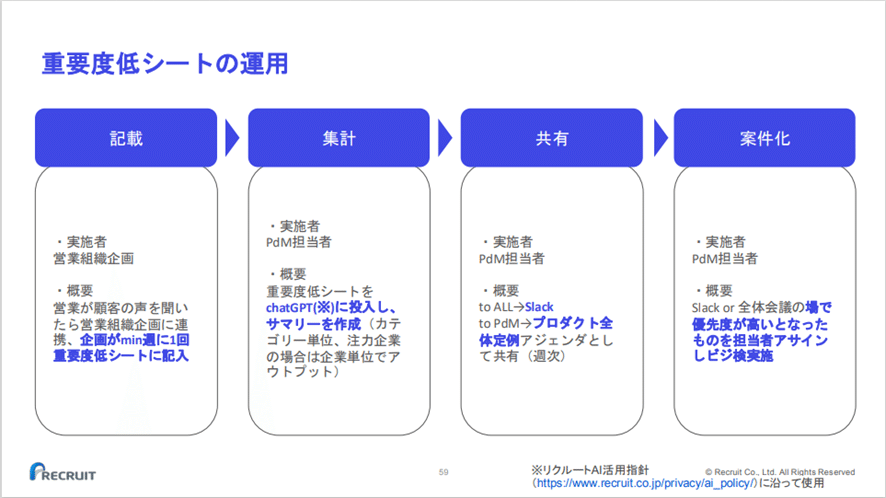

「重要度低シート」の活用

「重要度低シート」に記載された案件については、多くの数が起票されるため、一件ずつ詳細に確認するのではなく、どのような声がどれくらいの頻度で上がっているかを定量的に把握できるようなアウトプットを作成しました。

営業メンバーには週1回のシート記入を徹底してもらい、集計はプロダクト側で行いました。集計したデータをChat GPTに入力し、サマリーを出力。「このような声がこれくらいありました」と営業に共有することで、「いつもこの声が上がる」「この課題が大きい」といった、プロダクトチームが把握していなかった課題が明らかになることもありました。これに対し、Slack上で議論が生まれ、中には具体的な開発案件に繋がるものもあり、収集した声を有効活用できています。

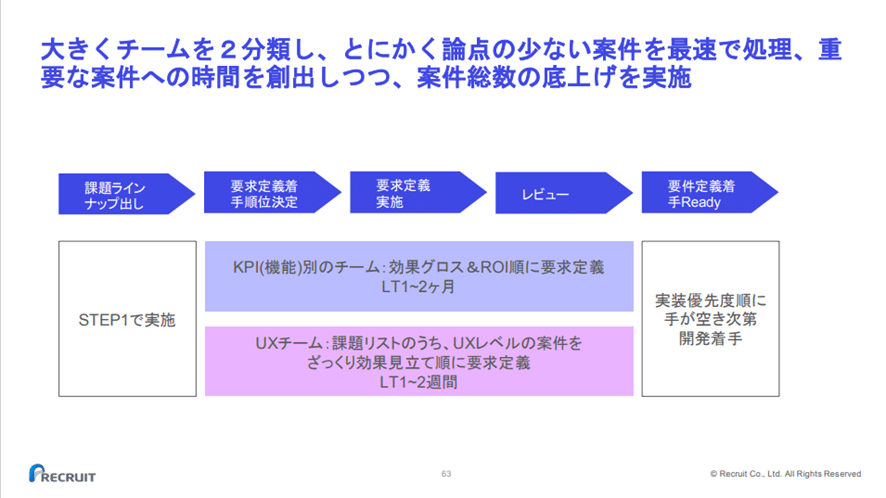

STEP2. 早く、たくさん課題を解決する

『リクルートダイレクトスカウト』は顧客の業務システムであるため、小さな変更でも顧客の業務フローに大きな影響を与える可能性があります。そのため、安易なA/Bテストは難しく、一般的な要件定義期間も短くても2ヶ月程度かかる傾向がありました。

しかし、バックログには100を超える案件が存在するため、効果の高い順に一つずつ対応していては、開発の着手がなかなか進みません。そこで、課題リストのうち、UX・UIの変更レベルの案件を抽出し、効果の見込み順に多くの案件をこなすチームと、より大きな改善を行うチームの2つに分けて開発を進めることにしました。

その結果、半期で約70件のビジネス検討が完了し、主要KPIも倍増しました。

案件を振り返って

リニューアルにおいては、顧客からの厳しい声もいただきましたが、それは期待の表れだと捉えています。今後も声を上げてくださるお客様がいる限り、真摯により良いプロダクト作りに努めてまいります。また、プロダクト部門と営業部門は役割上衝突することもありますが、顧客価値の向上という共通の目標に向かって協力し、迅速な改善を実現していきたいと考えています。

まとめ

最速で全顧客が利用できるサービスを作った『SUUMO』の取り組みでは、営業部との連携による戦略浸透、VoC収集の仕組化、案件化の明確な基準設定のナレッジをシェアいただきました。

『リクルートダイレクトスカウト』では、迅速かつ最大限の課題解決のため、課題の詳細度に応じたシートの使い分けと、検討チームの分割による効率的な案件化がポイントでした。

「なかなかVoCが集まらない」「案件の優先順位付けに苦労している」といった課題に対し、今回の事例が有効なヒントとなれば幸いです。

お知らせ|サービスデザイン室は仲間を募集しています

サービスデザイン室の募集情報は〈こちら〉のサイトからご確認いただけます。ぜひご一読ください☆

https://blog.recruit-productdesign.jp/

お願い|できればX(旧twitter)もフォローをお願いします

サービスデザイン室の公式X(旧twitter)ではイベントの見どころやオリジナルコンテンツを更新しています。ぜひフォローしてください。

https://twitter.com/Recruit_PD_PR