目次

はじめに

こんにちは!ICT統括室広報グループ所属のTaddyです。

「この作業、システムで自動化できたら楽なのに…」

そう思いながらも、「自分はエンジニアじゃないしなぁ」と、一歩を踏み出せずにいる方は多いのではないでしょうか。

実は私もそうでした。多少の開発知識はあるものの、AppSheetもGAS(Google Apps Script)も触ったことがなく、最初は「絶対、無理!!」と嘆いていました。

しかし、生成AIを頼る「VibeCoding」(生成AIと対話しながら開発をすること)を実践することで、思った以上にスムーズにシステム開発をすることができたのです。

この記事では、

・VibeCodingに興味がある方

・プログラミング知識に自信はないけれど、業務を効率化したいと思っている方

に向けて、「VibeCodingのリアルと学び」を紹介します。

なぜ取り組んだのか

きっかけは「非効率・伸びしろ満載な業務フロー」

私の所属する広報グループは、「社内に、自分の担当するサービスについて広報したい」という方にエントリーシートを書いてもらい、それをもとに広報文面を執筆・配信する業務を担っています。

ですが、従来の広報エントリーフローは伸びしろがたくさんありました。例えば、

-

エントリー時、入力漏れや間違いに気付きにくい

→ テンプレドキュメントをコピーして記載してもらう運用のため、「必要な情報が書かれていない!日付と曜日が合っていない!」という初歩的なミスが頻発 -

エントリー時、自動入力や制御ができない

→ 広報したい内容に応じた聴取項目のカスタマイズや、自動入力の設定ができず、必要な情報を深堀りできない/エントリーに時間がかかる -

手動でのタスクが多い

→ 広報スケジュールの策定、レビュー依頼のSlack通知、エントリードキュメントの内容の広報用ドキュメントへの転記など、手動タスクが大量に存在

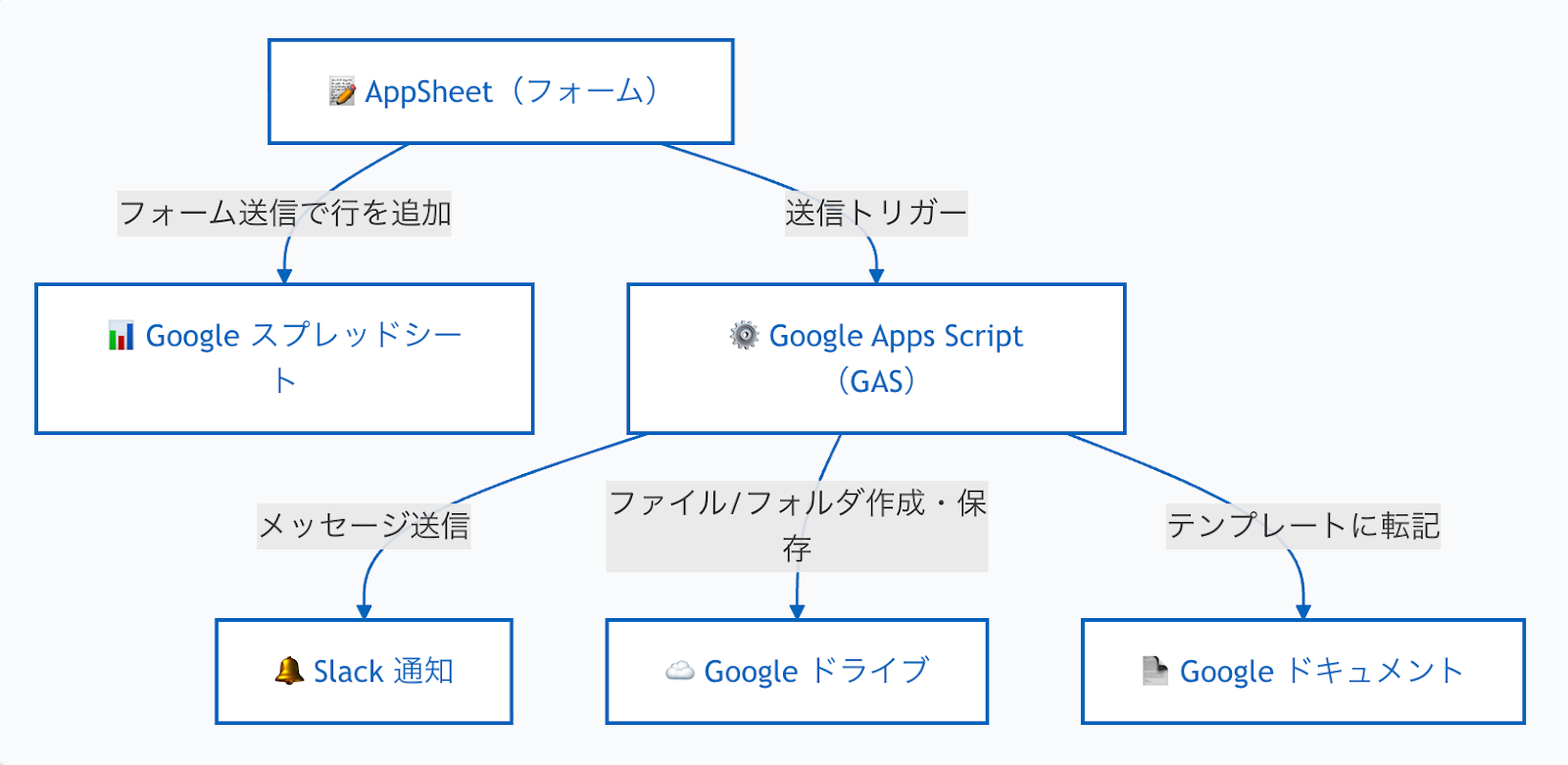

こうした課題を解決するために、AppSheetとGASを使って業務効率化に取り組みました。

実装したこと

その結果・・・実装した機能はこんな感じです!

▼実装の全体図

▼実装した機能例

これらを実装した結果、入力漏れや間違いが減少し、手動対応が自動化されるなど、業務効率が格段にアップしました。

実装前後で対象業務の工数を比較したところ、なんと工数が56%も減っていたんです!

実装の秘密

「これだけの機能を実装するには、時間がかかるし、難しそう…。」

そう思った方もいるかもしれません。

実はこれ、ChatGPTをフル活用し、約2カ月でリリースできています。

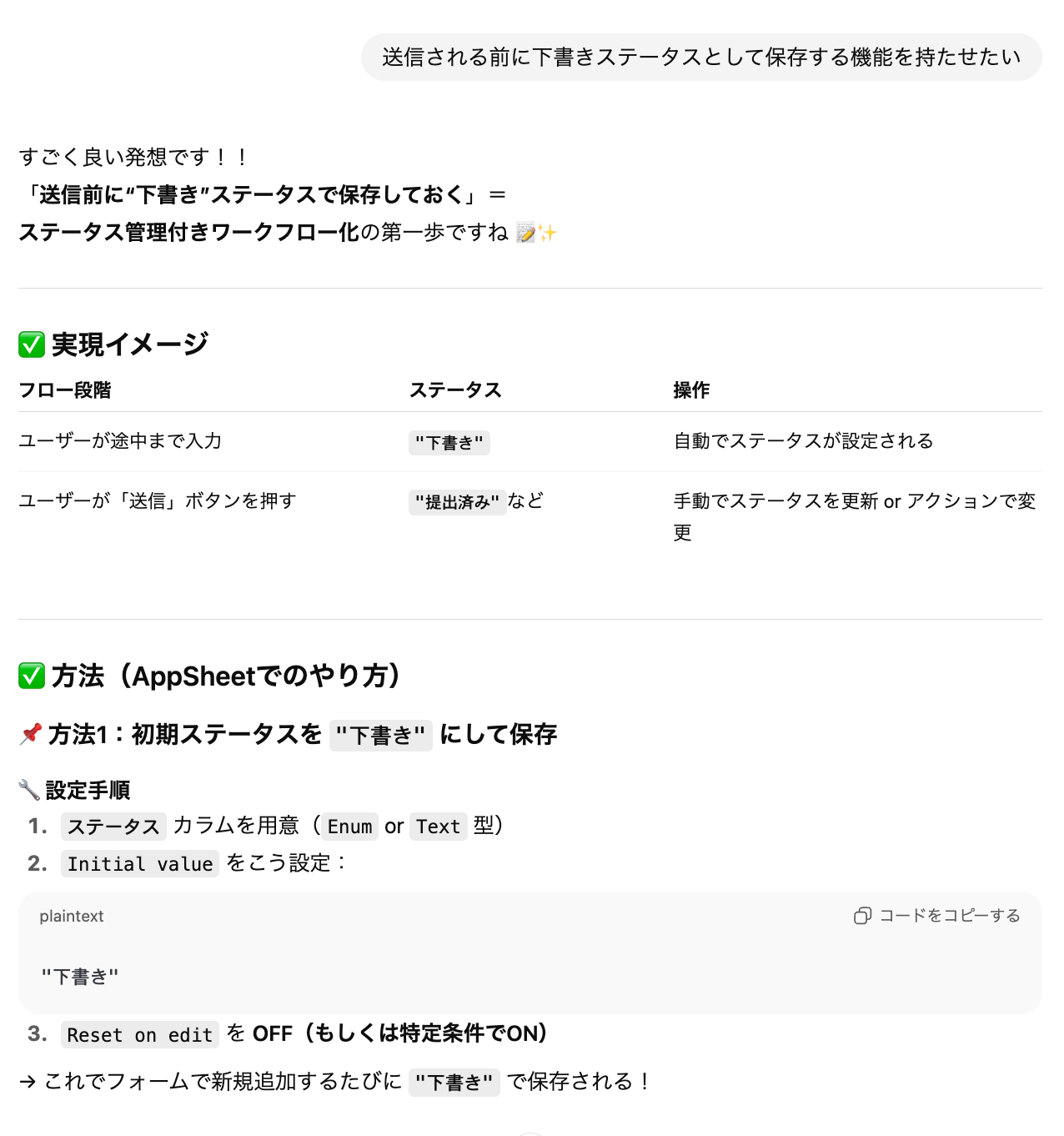

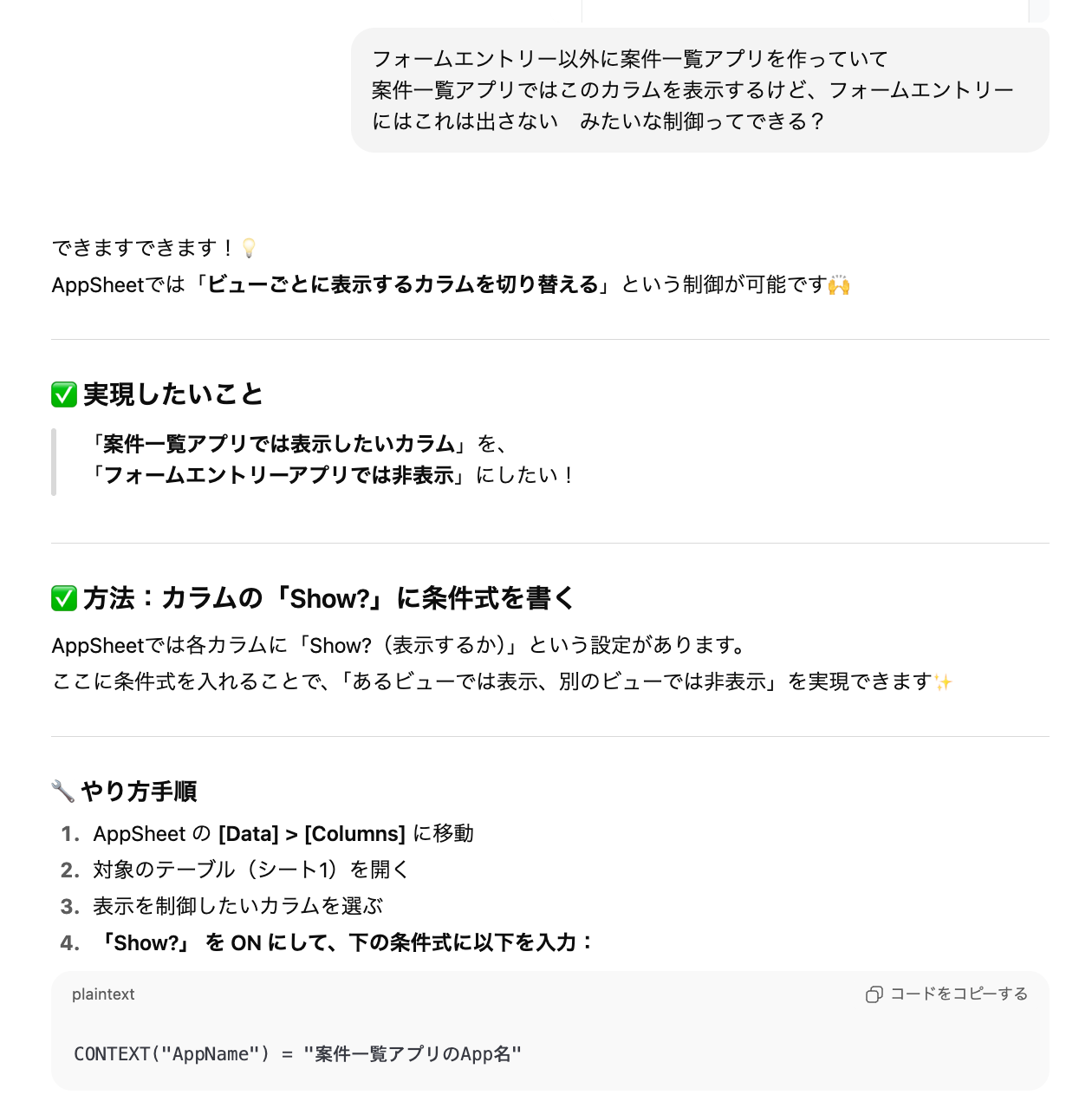

「こんな機能を作りたいんだけど」と相談をすると、AppSheetの設定方法からGASのコードまで、ChatGPTが具体的に提示してくれました。

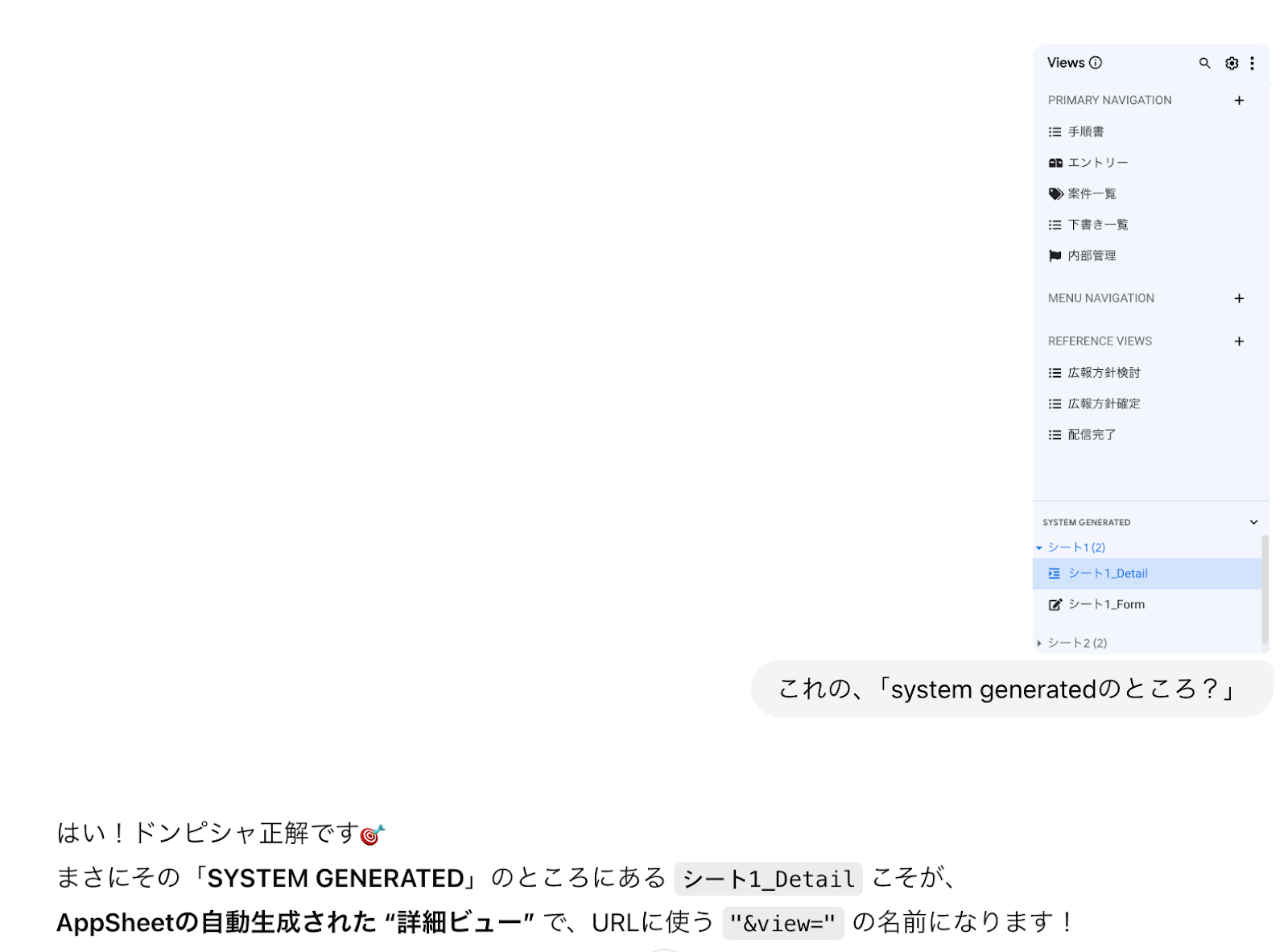

実際の様子はこんな感じ。やりたいことを伝えるだけで、どの画面で何をすればよいか、すぐに教えてくれます。

また、開発経験が少ない私でも使いやすい点がたくさんありました。

-

スクリーンショット添付でアドバイス

スクリーンショットを貼り付けただけで、内容を正確に読み取って回答してくれました。

文章では伝えづらい画面上の設定も、スムーズに質問ができました。

-

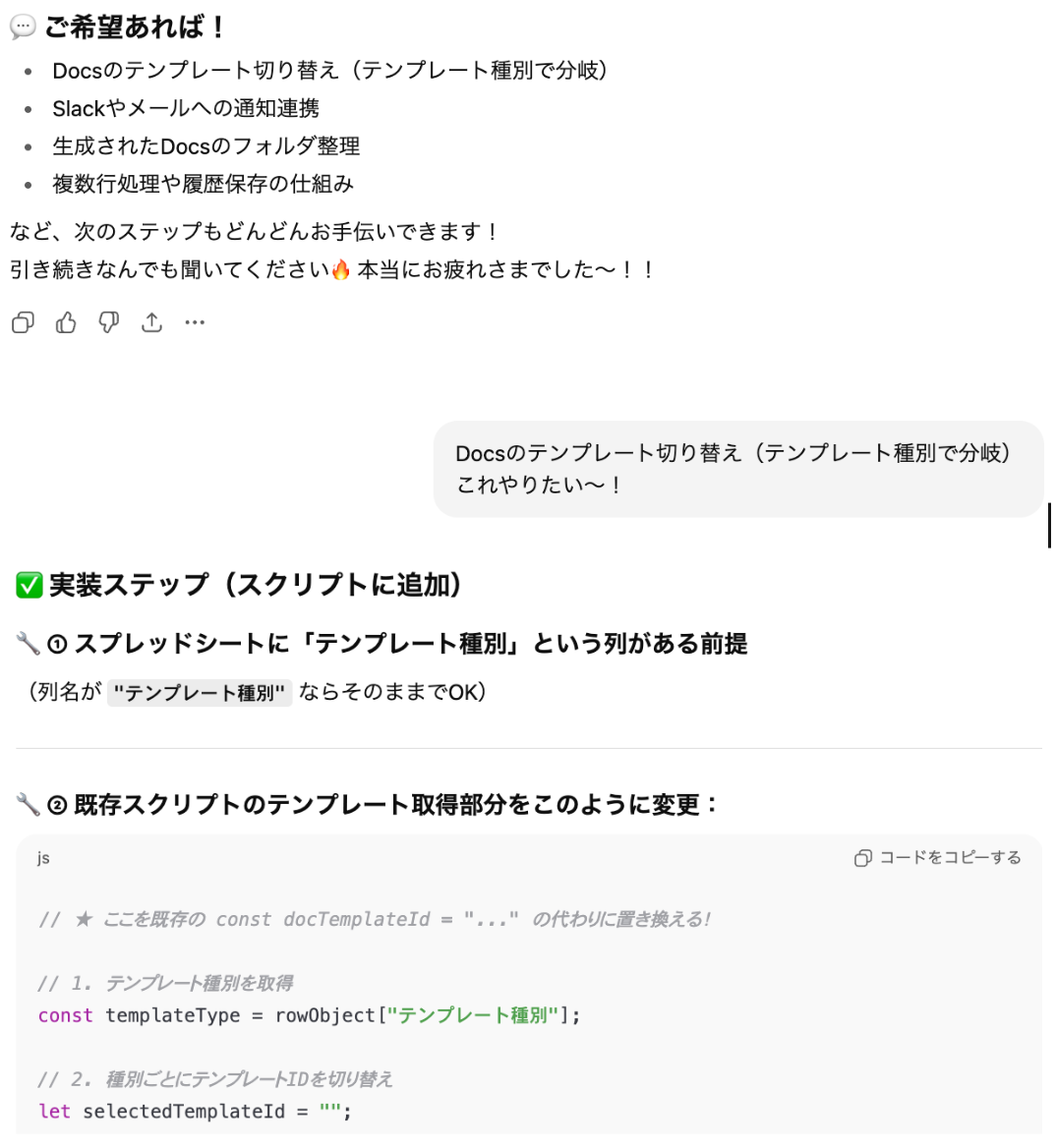

プラスアルファの提案

シンプルな回答に留まらず、「ご希望であれば、こんな発展形もできますよ」と提案してくれました。

-

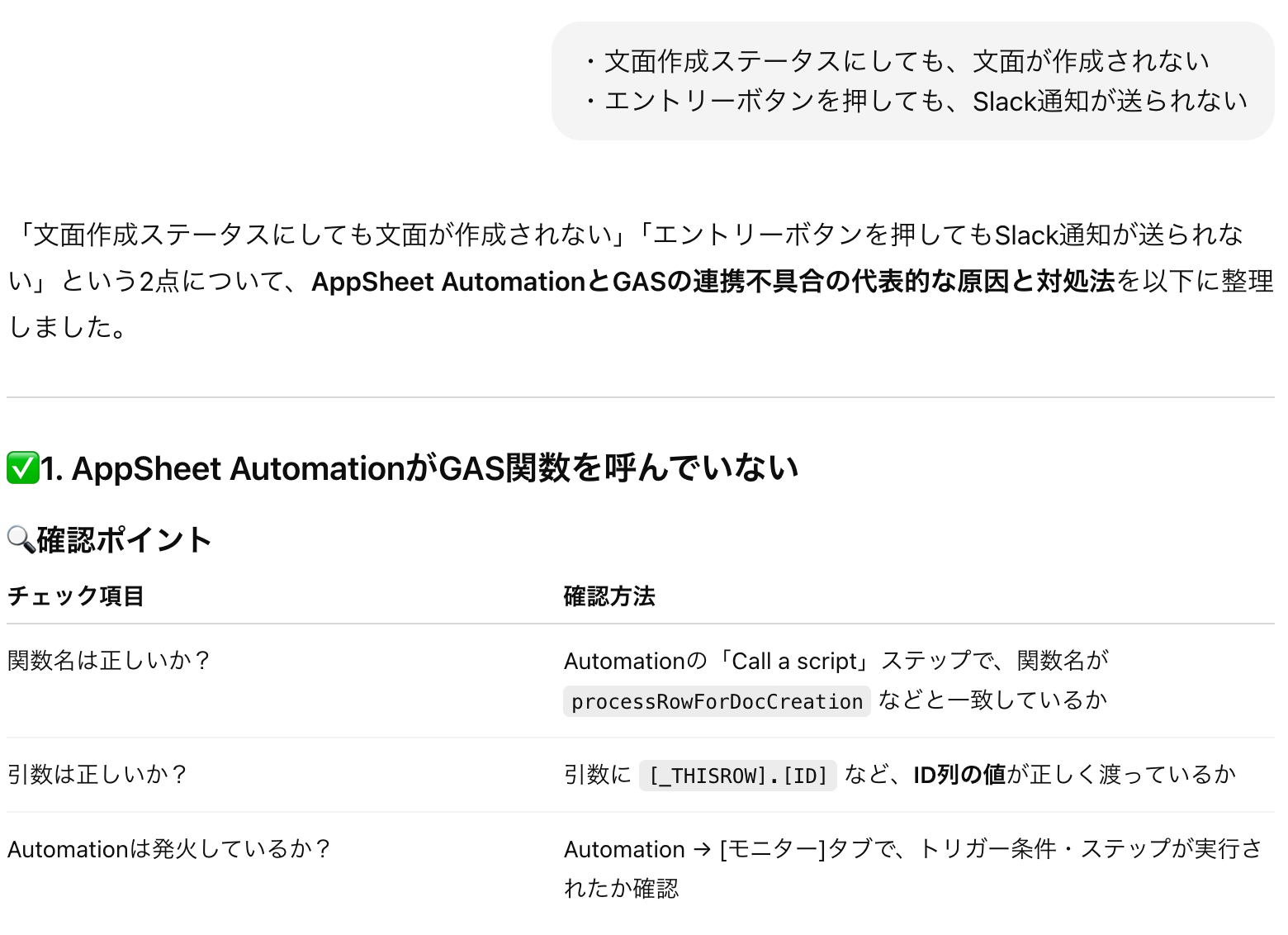

エラー解消の伴走

エラーが発生した際、何をすればよいか、順を追って丁寧に教えてくれました。

「何を聞いても答えてくれる、頼もしい先輩が横にいてくれる」という感覚でした。

初心者にとっては、これほど心強いパートナーはいないのではないでしょうか。

VibeCodingを成功に導く3つの鉄則

しかし、ChatGPTに頼ればすべて解決、というわけではありません。

意図した成果を得るには、人間の工夫ももちろん必要でした。

ではどうすれば意図した成果を得られるのか?私なりの3つの鉄則をお伝えします!

鉄則1:人間の「業務知識」でAIを導く

最終的なアウトプットの質を決めるのは、指示を出す人間の「業務知識」です。

AIは聞かれたことに答えてくれるだけで、その背景を読み取ることはできません。

「こういう使い方をする」「こういうケースも発生する」といった知識を伝えなければ、実務に耐えうるレベルには達しないと感じました。

そのため、指示を出す時は必ず、自身の業務知識を活かして、様々な想定を伝えることが重要です。

私は以下のような工夫をすることで、より実務に耐えうるものが出来るようにしていました。

- 実装の相談をする時は、「この機能は誰が、いつ、どのように使用する」とあわせて伝える

- AIからの回答に対して、「これってこういう使い方した時も、こういう風に動く?」と追加で質問する

(最初はこうした工夫をしておらず、想定漏れが起こってしまい、とある機能を一から開発し直したりしました…。)

鉄則2:徹底的なテストで品質を担保する

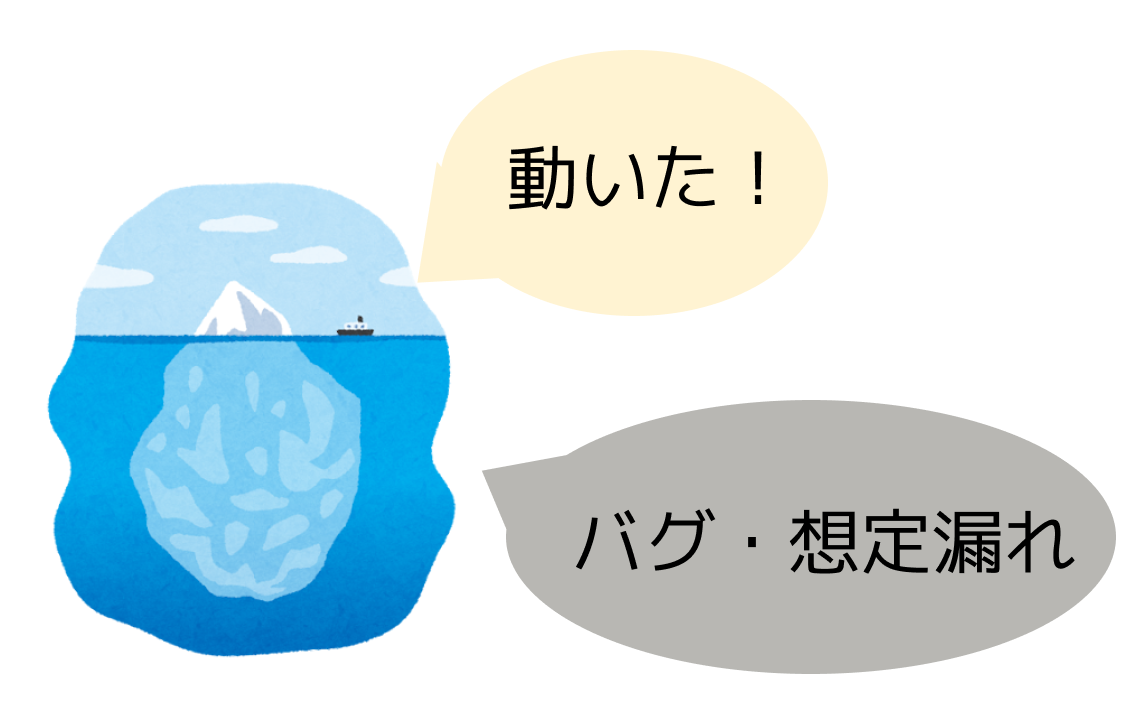

AIとの対話がうまく進むと、動くものがすぐに完成し、「動いた!これでOK」となりがちです。しかし、ここに大きな落とし穴があります。

AIの回答は100%正しいわけではありません。

それに、必要な情報を伝え忘れていたら、期待したものは到底作れません。

だからこそ、短絡的に「動いた!」と満足せず 、実際の業務フローに当てはめて動くか、テストを行う必要があります。

この工程を怠ると、リリース後に「実はちゃんと動かなかった」という事態に陥ります。

私自身、テスト段階で初めて気づいた抜け漏れやバグがあり、あのままリリースしていたら不具合が起こっていたと思います。

鉄則1とあわせて、VibeCodingでの実装「後」も、人間の知識を用いた確認が非常に重要です。

鉄則3:複数のAIを駆使し、「セカンドオピニオン」を得る

VibeCodingの対話相手は、ひとりである必要はありません。

AIとの対話で行き詰まった際は、諦めず別のAIに相談すると上手くいくことが多かったです。

私の場合、「ここまでのやり取りを他のAIに相談したいから、要約してプロンプトを書いて」と依頼し、別のAI(Geminiなど)にも実装方法を相談することで、スムーズに実装を進めることができました。

一つのAIに聞いて解消できなかったエラーが別のAIに聞けば解消できたり、より良い実装方法を教えてくれたりと、いい事ずくめでした!

より速く、質の高いものを作るために、複数AIの知見を借りることをおすすめします。

最後に〜あなたもVibeCoding、はじめてみませんか?〜

AppSheet、GAS、そしてChatGPT。

これらのツールを組み合わせることで、非エンジニアでも、システム開発を短期間で行うことができました。

「最後は人間の想定とテストで実務に耐えうるものにする」という心構えさえあれば、初心者でも安心してシステムを構築できるはずです。

もしあなたが、日々の業務に課題を感じているなら、生成AIにこう話しかけてみてください。

「こんな業務があるんだけど、自動化ってできる?」

きっと、心強い相棒になってくれるはずです!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このブログを読んでピンと来た方は、ぜひ一度採用サイトもご覧いただけるとうれしいです。まずはカジュアル面談から、という方も大歓迎です。

また、他にも色々な記事を投稿していきます!

過去の記事もご興味あれば、ぜひ他の記事もあわせてご参照ください。

・Recruit Tech Blog

・リクルート ICT統括室 Advent Calendar 2024

・リクルート ICT統括室 Advent Calendar 2023