目次

職種を超えてサービスに貢献。リクルートの「染み出し」文化とは

リクルート プロダクトデザイン室の絹本呉穂と申します。デザインマネジメントのチームに所属し、主に『Airワーク 給与支払』というSaaS系サービスを担当しています。本業はデザイナーですが、案件によってはビジネス検討や要件定義、メンバー管理といった役割を担うこともあります。

リクルートには自分の職種や担当領域を超えてサービスの価値向上に貢献する「染み出し」という文化がありますが、私の場合は入社1年目からデザイナーの枠を超えてプロジェクトに関わるようになりました。当初は難しさも感じましたが、プロダクトづくりにおける新しい観点を獲得するなど、個人的な成長にもつながったと感じています。

ここでは、私が染み出すことになったきっかけや経緯、そこで得られた成果などをまとめています。この記事が、「職域を超えたチャレンジに興味がある人」や「一つの軸を持ちつつ、新たな可能性を見出したい人」の参考になれば幸いです。

簡単に自己紹介します。学生時代はWeb系のデザインを学び、新卒で人材系の会社に就職しました。そこではデザインというよりも、在学中に知人と起業した経験(※その後、事業売却)を買われ、新規事業をはじめとする0→1の仕事がメインでした。4年ほど勤め、2020年にリクルートに中途入社して今が5年目になります。

リクルートにはデザイナーとして入社しました。ただ、デザインを軸としつつも、いかにプロダクトの品質を高めるか、使い勝手の良いものにするか。そういう役割だと捉えていました。そのためには当然、見た目だけではなく機能的でなければいけないし、そもそもユーザーが求めているものをつくらなければ使ってもらえない。前職で新規事業を担当していた時から同じような課題感を持っていたこともあり、ビジネスのナレッジが集積しているリクルートで、事業の検討や企画といった上流工程を経験したいと思っていました。

入社後、はじめは『Airレジ』というサービスにアサインされて、エンハンスやデザインまわりの整理を担当しました。あとからグループマネージャーに聞いたのですが、まずは「お試し期間」のような形で、私のスキルや特性を見極めるフェーズだったといいます。私に限らず、どのメンバーも入社後しばらくはお試し期間を設けた上で(本人の意向もふまえた)適切な配置を行うのが、デザインマネジメントの方針のようです。

私の場合は半年ほど『Airレジ』を担当した結果、「デザインだけに業務を限定されるより、わりと広い役割を与えられたほうが力を発揮できる」という特性を見出してもらいました。もちろん、入社時にも自分の希望として上長にそんな話はしていましたが、お試し期間を通じ、お互いに改めて再認識できたという感じでしたね。

入社1年目から、デザイナーの枠を超えて活動

入社から半年が経った頃、『Airインボイス』という新しい請求書支払アプリを立ち上げることになり、私もアサインされました。立ち上げメンバーはディレクターとデザイナーを合わせて5名という、少人数のプロジェクトです。

リクルートとしても初めて手がけるテーマだったため、参考にできる過去の事例はほぼありません。明確な打ち手がないなか、手探りで作り上げていく必要がありました。なおかつ、リリースまでのスケジュールがタイトで、人数も限られている。お金のやり取りに関するプロダクトだけに、いい加減なものは絶対に出せない。

この難しい状況下でも質の高いプロダクトに仕上げるためには、これまでとは違うやり方が求められました。そこで実践したのが、「ディレクターとデザイナーの境界線をなくし、通常のアジャイル開発よりもさらに短いスパンでサイクルを回していく」という方法です。

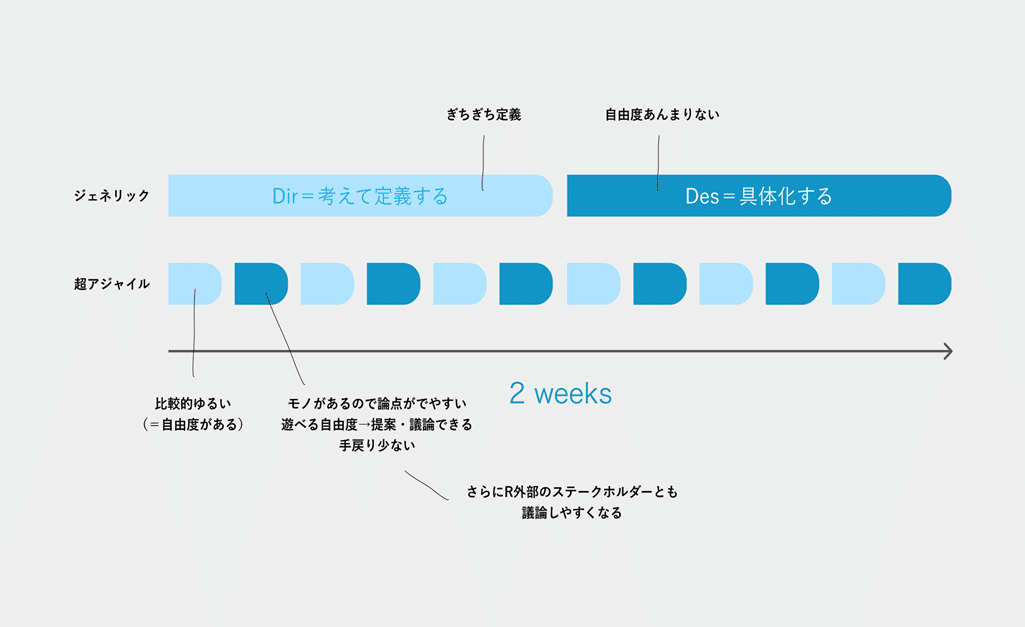

通常のプロジェクトは、基本的にディレクターが企画を考えて定義し、デザイナーがそれを具体化するという役割分担で進めていきます。しかし、今回はデザイナーも企画検討の場に加わってディレクターと同じタイミングで情報を共有してもらい、メンバー全員で一緒に考えて素早く形にする。以降も検討と具現化を可能な限り短いスパンで繰り返し、慎重かつスピーディーに課題を解決することを目指しました。

いざやってみると、企画とデザインの「脳の使い方」の違いなど、戸惑うことも少なくありませんでした。それでも、上流工程からプロジェクトに関わるのは、私自身も望んでいたこと。実際、大きなやりがいを感じていましたし、徐々に企画側に必要な視点や面白さも分かるようになりました。

また、従来の「ディレクターが要求から要件を定義したうえで、デザイナーが初めてデザイン(見た目)を作る」というウォーターフォール型のプロセスではなく、「全メンバーが一体になって何度も上下を行ったり来たりしながら進める」という超アジャイル型のプロセスは、少人数のチームでスピード感を担保しつつ、常に全員の視点を揃えながら開発を進めていくのに適していると感じました。

プロダクトの全体構造を「線」でとらえることで、ユーザー体験向上や工期短縮を実現

『Airインボイス』のプロジェクトで初めて領域の「染み出し」を経験し、さまざまな知見が得られました。ディレクターの観点を得ることで検討や取捨選択における判断速度、精度が高まったと感じますし、プロダクトを「点」ではなく「線」で捉えて各プロセスを実践することの重要性も体感できました。今後の仕事にも活かせる、大きな糧になったと思います。

実際、『Airインボイス』の次にアサインされた「Airワーク給与支払い」の立ち上げプロジェクトでも、さっそく染み出しの経験が活きました。

Airワーク給与支払いはすでに中堅・中小企業向けのSMB版は実装されていましたが、新たに従業員300名以上の企業を対象としたエンタープライズ版の開発が決まり、私とPdM(プロダクトマネージャー)の2名体制で設計を手がけることになりました。

例によってスケジュールに余裕があるわけではなく、メンバーも2名だけ(後に増員)という、私にとっては過去最高難度のプロジェクトです。とはいえ、『Airインボイス』での“成功体験”があったため、やり切る自信はありました。今回も役割を限定せず、企画の検討からデザインまで一連に関わることでリソース不足をカバーし、短期間でも十分な品質を担保できるだろうと。

実際にはビジネス検討から要件定義、ビジュアルボードの作成、詳細仕様の策定、UATの実施などなど、前回以上にやることが多く、正直しんどい時期もありましたが……。ここは自分にとっての正念場だと考え、がむしゃらに取り組みました。

「Airワーク給与支払い」でも領域を染み出したことで得られた、具体的な成果は主に2つあります。

1つ目は「構造から理解して進めることによる、体験価値の向上」です。先ほど、Airインボイスでの染み出しの実践を経て、各プロセスが自分の中で「点」から「線」に変わったと述べました。

「Airワーク給与支払い」のプロジェクトでもプロダクトの全体構造を線で理解し解像度を高められたことで、より質の高い検討を行うことができるようになったと思います。結果、ユーザーの体験価値を向上させる、より良い施策を打てるようになりました。

具体例を2つ挙げます。

<業務フローを線でとらえることによる、ユーザー体験価値の向上>

すでに実装されていたSMB版では、「紐付け処理」→「会員登録」→「利用開始」という3つのプロセスを経て、ユーザーがプロダクトを利用できるようになっていて、当初はエンタープライズ版でもこのやり方を踏襲することを検討していました。

しかし、プロダクトの利用体験を「線」で考えてみると、それでは使い勝手が悪いなと。最初に紐付けを実施すると、紐付け後に何らかの事情で離脱してしまった場合、改めて紐付けを再開することになってしまう、つまり「(せっかく登録したのに)やり直し」が発生してしまいます。そこで、業務フローを再構築し、「会員登録」→「紐付け処理」という順番に入れ替えました。

これにより、会員登録後に離脱をしても、紐付けから再開ができるようになりました。小さな体験の向上ではありますが、ちりも積もれば大きな価値につながるはず。これも、一連の業務フローや各フローにおける制約などを理解できていたからこそ改善できた、一つの事例だと思います。

<大幅な工数削減で、リリース延期の危機を回避>

エンタープライズ版は当初、2名で設計していました。苦労の末、バージョン1の詳細仕様の策定までこぎつけ、開発チームに共有することができたのですが、開発サイドからは「並行して進めている案件もあり、この内容ではリリース予定の期日に間に合わない。小手先の圧縮ではとても無理」との回答がありました。

こちらとしては、いち早く現場に製品を投下し、クライアント側での使用感なども確認したいと考えていたため、リリースは延期したくない。どうすれば間に合うか考えた結果、プロダクトの仕組みそのものに着目し画面ではなくプロダクトの構造を変更することで大きな工数の削減を実現しました。 結果、遅延なくリリースを迎えられたのですが、これも提供するクライアントや全体の状況を理解していたからこそ、出せた策だと感じています。

染み出しを経験したことで、自分が進むべき道も明確に

最後に、領域の染み出しにより得られた成果をまとめます。

-------------------------------------------------------------------------

「染み出し」によって自分の領域を広げることで、新たな観点を得る。

↓

プロダクト全体に対する、検討の幅や質が高まる。

↓

これまでには想像できなかったアプローチを実施することができる。

-------------------------------------------------------------------------

自分のなかで特に大きかったのは、全体を知ることで「コアな部分と、そうでもない部分」の見極めや判断ができるようになったこと。どこを変えればそこまでプロダクトの構造に大きな影響を及ぼさず、工数の削減やユーザーの体験価値を向上できるのか、という観点を身につけられたことです。

また、改めて自分の適性や「やりたいこと」を再確認する、良い機会にもなったと思います。

私が一番やりたいのは、シンプルに「良いプロダクト」をつくること。きれいなデザインを求めるというよりは、多くの人に使ってもらい、満足していただくことを最優先にしたいと考えています。そのためにも、やはり上流からプロダクトに関わり、自分自身も全体の品質に影響を与えられる幅や余地を増やしたい。今後も自分に制限をかけず、可能な範囲で領域を踏み込んだチャレンジをしていきたいと思います。

リクルートには、それを後押ししてくれる環境や文化もあります。そもそも「染み出し」という言葉が社内で普通に浸透しているくらい、領域を踏み越えることが当たり前になっていますし、上長も挑戦を応援してくれます。背中を押すだけでなく、染み出しによる成果を正当に評価してもらえる仕組みもあるため、安心して挑戦することができると思います。

もし「自分の殻を破りたい」「別の領域で、自分の新しい価値を試したい」と考えている人がいるのなら、リクルートはとても良い環境なのではないでしょうか。