目次

こんにちは。プロダクトマネージャーの原です。私は『タウンワーク』や『リクナビNEXT』などの求職活動支援サービスを担当しています。

この記事では業務を通して私が自身の力不足を痛感したきっかけと、そこから奮い立ちデータ分析のスキルアップに取り組んだ経験を共有したいと思います。

特定のスキルを少しでも伸ばしたいと思っている方や、プロダクトの企画に携わる方に読んでもらえたら幸いです。

力不足を痛感したきっかけ

ここでは力不足を痛感したきっかけを書いていますが、

スキルアップに向けて実際に取り組んだことは目次の「奮い立つ」からご覧ください。

担当案件の効果が改悪

私は『タウンワーク』や『リクナビNEXT』などにある応募に関わる機能や画面を担当していました。

求職者がアルバイト探しや転職活動の際に気になった求人があれば応募ボタンを押し、氏名・職歴・保有資格といった情報を入力できる機能です。

その案件において、複数のサービスにおける応募機能を統一するシステム改修がありました。

新システムになったことで、応募までの体験がガラッと変わりました。具体的には応募ボタンを押下してから情報を入力する画面の表示時間が変化したり、画面数が一時的に増えたりしました。

それにより*応募CVRが低下する懸念があり改修した直後に集計したところ、数十%減と極端に下がっていました…。

(* 応募CVR = 応募が完了した求職者の数 / 応募ボタンを押下した求職者の数)

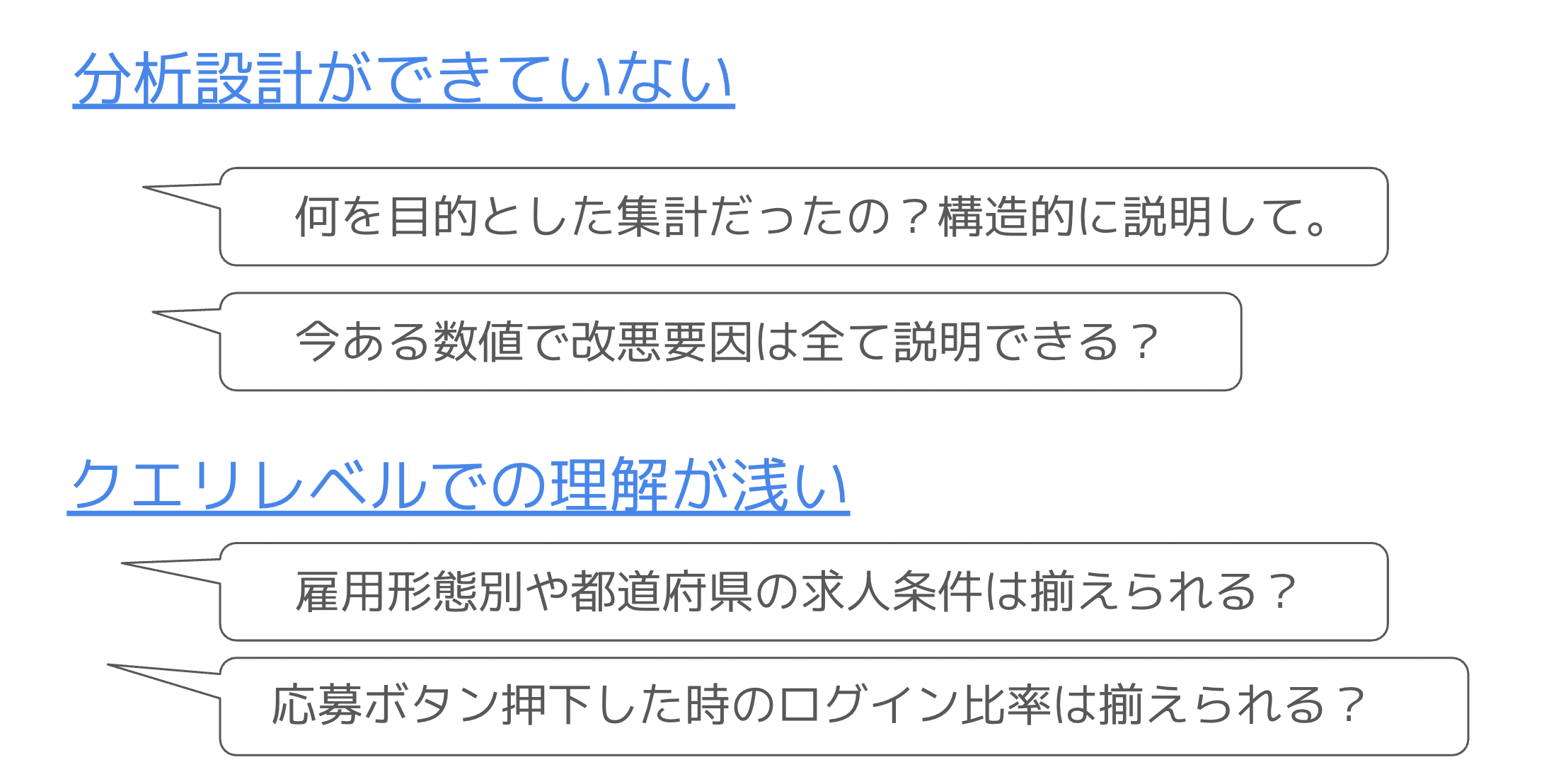

分析スキルのなさを痛感

改悪した原因を究明するために、応募ボタンを押下してから、応募完了に至るまで表示時間が増えたのか、画面が増えたことが原因なのか、他にも要因があるのかなどを確認する必要がありました。

応募機能は求職者の方が「検索」から「閲覧」、そして「応募」へと進む際の最終ステップです。そのため、「改悪の要因は分かりません」とは言えない状況でした。ですが、要因分析のためのデータ集計の設計や、クエリ作成に関するスキルが自分自身に不足していました。そこで周囲の力を借りる以外に手段がなく、各サービスの関係者に依頼をし、なんとか数値を出してもらいました。

しかし、チーム内で集計結果について会話したところ、上司などから幾つかの指摘を受けました。

データを比較する際に揃えるべき条件や、どの数値が集計できたら良いかを予め設計し、集計した際にもクエリレビューを挟むことでクオリティーの担保ができたはずですが、私自身にその設計やクエリを書くスキルがないため、行きあたりばったりな進め方になっていました。

蓋を開けたら時間は経っているものの、改悪要因が何かを明確に言及できない状況でした。

またデータ集計をお願いしていた周囲の方からすると、突然依頼が来て終日稼働をお願いされる日があったかと思えば、その翌日は音沙汰がなく先が読めないということを度々発生させてしまいました。この動きが続いていくにつれて、自分の力不足で慢性的に周囲に迷惑をかけてしまう状況になっていき、もどかしさと不安に苛まれるようになりました…。

奮い立つ

多くの人に協力を仰ぎながら、なんとかこの案件を終えたのですが、このままでは同じことが繰り返されてしまう。「言い訳せずにちゃんと向き合って強くなりたい」と思うようになり、上司に相談したところ「毎日分析をコツコツやってみたら?」という提案をもらいました。

そこで、具体的にどんな取り組みを実施して、自分自身がどう変わったのかを以下に書き留めました。

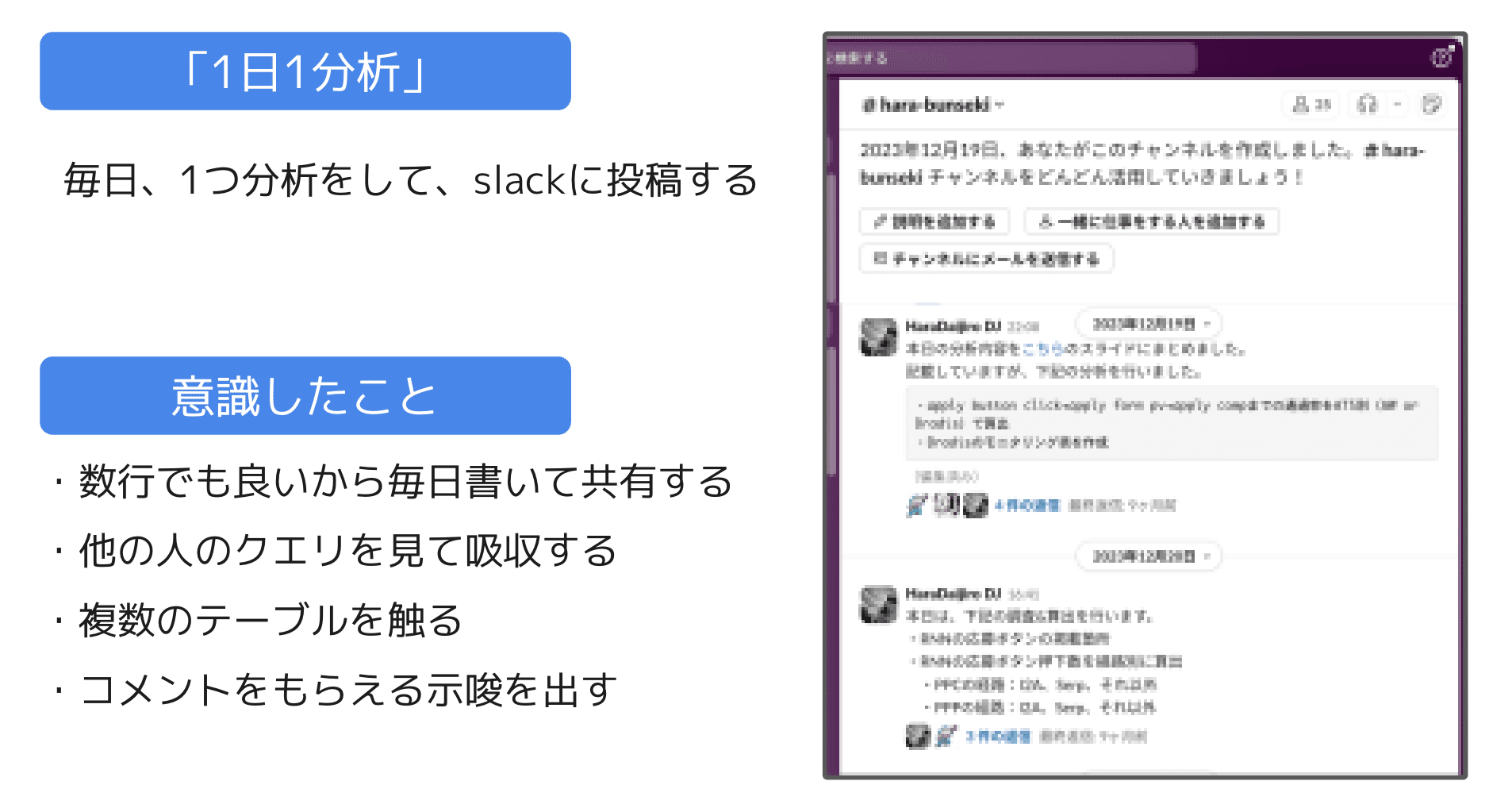

「1日1分析」の実施

取り組んだのは、Slackチャンネルを立ち上げて、毎日一つ、どんな分析をしたか同じプロジェクトのメンバーに共有するということでした。名付けて「1日1分析」。

意識したことは以下2つ

数行のクエリでもいいから必ずアウトプットをすること

慣れてきたら示唆を出し、他の人からコメントをもらえるようにすること

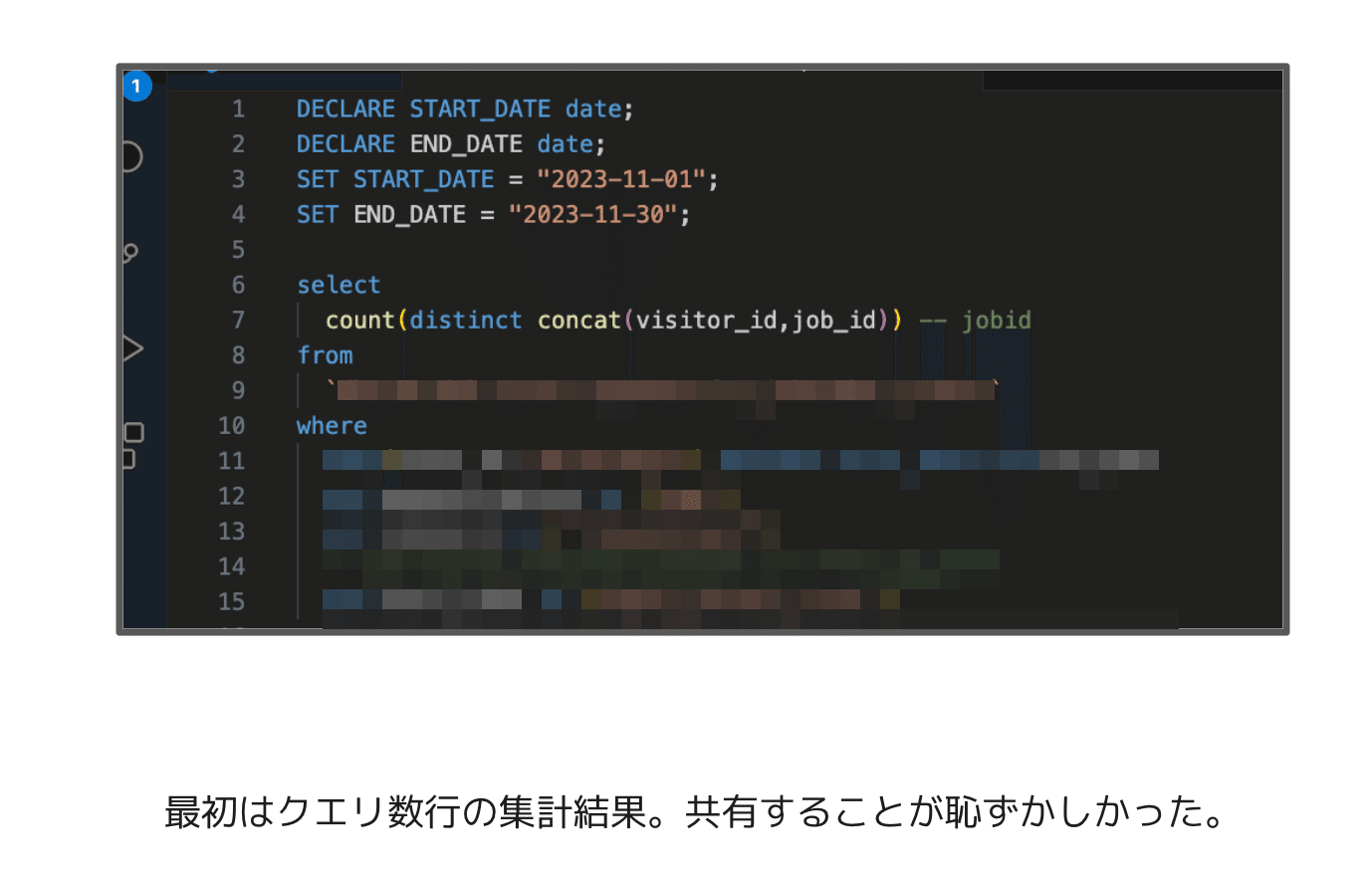

初日に書いたコードです。

10行程のクエリですが、この集計結果をSlackに投稿するところから始まりました。

初めは正直しょぼい分析結果を共有する恥ずかしさがありました。

しかしスキルアップのためにもそうは言っていられないので、来る日もくる日も分析を行い、3ヶ月間続けました。

その結果、触れるテーブルが増えクエリの行数が増えるにつれて、いろいろな分析ができるようになりました(分析をしてはSlackで投稿を続けました)。

スキルアップ

取り組み続けたことで自身の認知だけではなく、他者の認知としても「原は分析ができる人だ」という認識が浸透していきました。

Slackのメンションで「この分析、原に頼んでいいかな?」

「他にこの手の分析ができる人いる?」といったように相談や依頼がわんさか来るようになりました。

そして「1日1分析」という営みが知れ渡り、個人的な取り組みに留まることなく、「1日1分析」の取り組みが社内に広がり、他のメンバーも同様のSlackチャンネルを立ち上げるようになりました。

さいごに

今回、お話をさせていただいたことをまとめますと

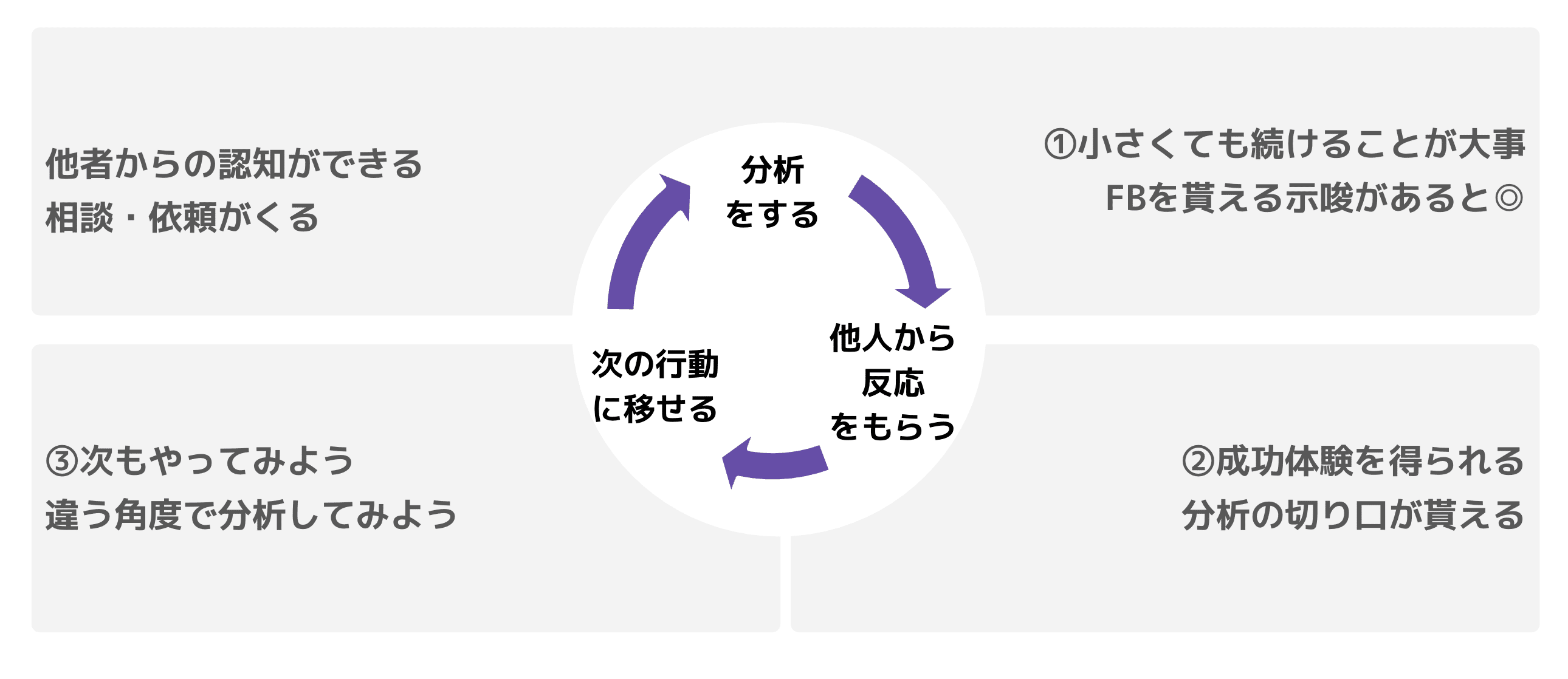

①最初は小さくても続け、示唆を作り他人に見てもらえる環境づくりをする

②そうすることで周囲からの賞賛やFBのコメントがもらえる

③それがモチベーションに繋がり次の行動に移せる

これらを継続することで、やがて「原は分析ができる人だ」という認知に繋がっていきました。

誰しもできないことがあり、もどかしさや不安を感じる瞬間があると思います。最初の一歩は小さくても、課題に対峙し続けることで自信が生まれる瞬間に出会えることを願っています。

また、周囲のみなさんからの賞賛やFBなどのコメントに背中を押されたことで、「1日1分析」の取り組みを継続できたと思っています是非、自身の成長だけに目を向けるのではなく、周囲への後押しも行なっていただければ嬉しいです。