目次

はじめまして、プロダクトデザイン室の林と佐久間です。

突然ですが、2024年のSaaS業界では、AI技術の目まぐるしい進化の中で「SaaS is Dead」(SaaSは終わった)というキーワードが大きな話題となりましたね。

先日参加したALL STAR SAAS CONFERENCE 2024 でも、このキーワードは繰り返し議論されていました。本記事では、このカンファレンスでの議論の様子や、そこで得られた学びをお届けしながら、本当に「SaaS is Dead」なのかを深掘りして考えていきます。

ALL STAR SAAS CONFERENCE 2024とは

ALL STAR SAAS CONFERENCE 2024は、SaaS企業や起業家に特化した投資、支援を行なうALL STAR SAAS FUND が主催する、2024年で第9回目となる大型カンファレンスです。

今年のキーワードは 「Raising the Bar」として、国内外のSaaS企業のリーダーが集結し、様々なセッションが行われました。

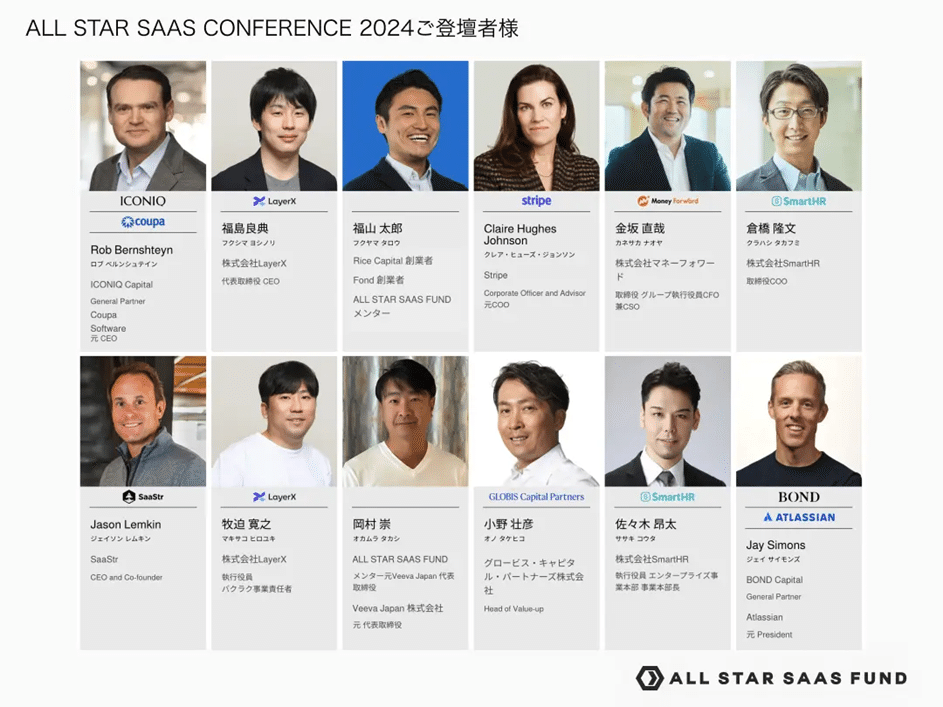

日本のSaaS企業からはSmartHRの倉橋さんやLayerXの福島さん、海外からはAtlassian 元PresidentのJay Simonsさん、Coupa Software 元CEOのRob Bernshteynさんなどが登壇され、非常に豪華なセッションを聴くことができました。

またセッションだけでなくネットワーキングにも力が入っていて、朝や昼の時間には活発な交流が行われました。名刺交換、情報交換させていただいた方はどうもありがとうございました。プロダクト事業では同業他社間でのやりとりは普段なかなかありませんので、このような機会はうれしいです。

それでは、いくつかのセッションをピックアップしてご紹介します。

5兆円企業を築いたAtlassian 元Presidentが取った“非常識”な選択

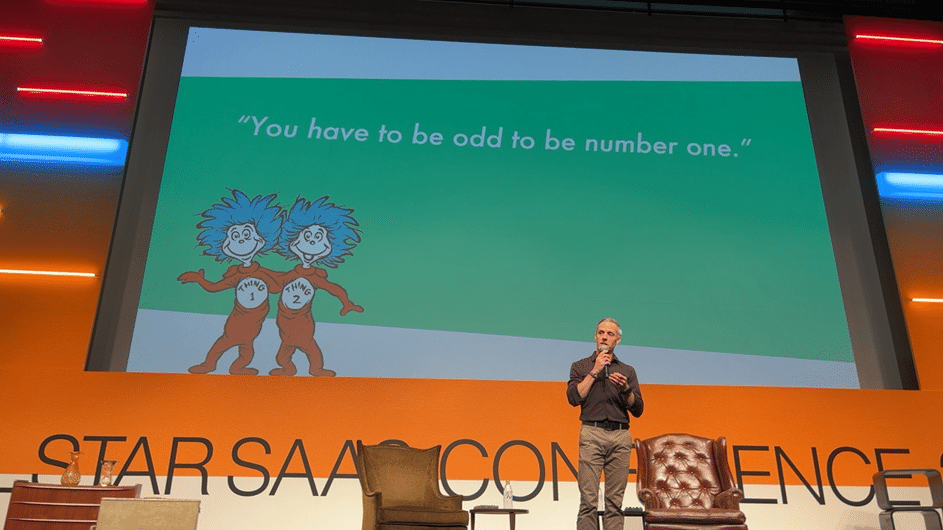

『Jira』や『Confluence』などのサービスを展開するAtlassianのセッションは、SaaS事業のメインコンセプトを再確認させてくれるような内容でした。

彼らは2000年代、まだ法人向けに100万ドルを越える金額でソフトウェアを販売していた市場の中で、わずか50ドル程度から使い始めることができるという戦略で急速にシェアを拡大しました。

今でこそエントリープランを低額で提供することはよくあると思いますが、当時の市場環境の中でいち早くその意思決定をするのは、非常にチャレンジングだったと思います。下手をすると、料金水準を下げてしまうことで業界全体が縮小してしまう恐れもあったはずです。

それでも低額・テックタッチでの提供に拘ったことで、セールスプロセスを簡略化できたり、個社対応に追われることなくプロダクトの磨き込みやアップセルとなる商品開発ができたりと、他社との差別化を可能にするようなメリットが多かったということでした。

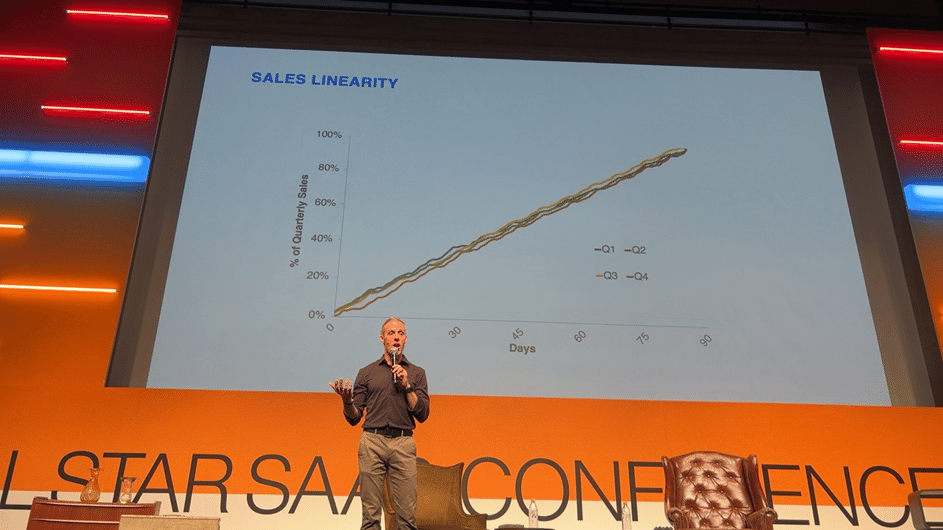

具体的なメリットとして、年間の売り上げ実績がリニアになるということを例にあげて説明していました。大きな個社対応による売り上げの波が存在しないことで、4クオーターを通して事業戦略に特別な調整が起きづらく、翌年以降を見据えた中長期的なプロダクト戦略にじっくり向き合えるということです。

その他、エコシステム(企業と顧客との連携)の構築も強調されていたポイントでした。Atlassianのサービスにアドオンのツールを開発・提供できるマーケットプレイスや、顧客に製品を届けるコンサルタントとのパートナーシップ構築などにおいて、Atlassianが利益を独占するのではなく、しっかりと参画者に分配し、全員がサクセスしていくことで、強固なエコシステムを築くことを重視していました。

低額・テックタッチにこだわることとエコシステムの構築にこだわることは、どちらも短期的に目の前の大口顧客からの要望に応えてお金をもらうのではなく、長期的に多くの人へ良いサービスを提供して成功してもらうことでお金をもらう戦略だということです。SaaSのお手本のように美しい戦略をしっかり実現させてきたストーリーは、大河ドラマのような満足感があり、SaaSの王道のコンセプトを再認識させてくれたような気がしました。

これまでのSaaSではもう戦えない:最速の成長を実現する戦略とオペレーションの新条件

次にご紹介するのは、株式会社LayerX CEO福島良典さんとRice Capital代表パートナーの福山太郎さんによるセッションです。主にSaaSの成長に必要な「コンパウンド (複数のプロダクトを同時に提供すること) 」の重要性と、AIがもたらす変革について語られていました。

SaaS企業が成長するためにはまず「単品で100億円を目指すプロダクトが必要だ」と福島さんは強調していました。その上で事業のコアとなる商品や最初に参入した立て付けに基づいて、コンパウンド的に相性の良い単品のプロダクトを出し続けることによってコンパウンドを狙えます。

さらにPMF(プロダクトマーケットフィット)を達成するための基準についても詳しく説明しされました。「本当に良いプロダクトであれば、1年で1億円に到達するはず」という前提のもと、どのような状態でPMFが成立し、どのセグメントに対して成功事例を作るかを見極め、それでも商談が成立しない場合はコンセプト自体に問題があると指摘していました。

最終的な判断はCEOである福島さん自身によるもので、顧客との対話を通じてどれほどニーズに応えられているかを精査しているそうです。判断はあくまでも全て顧客体験を重視したもので、決裁者の意向にフォーカスしてはいけないと強調していました。

次に、AIの進展がSaaSに与える影響について話が及びました。福島さんは、「SaaSが死ぬのではなく、形が変わる」と述べ、特にAIがワークフローを自動化することで、従来の業務プロセスが大きく変革される可能性を示唆しました。例えば、経費精算やデータ処理において、AIが果たす役割が増えていくことで、業務がより効率的に進むと考えています。

LayerXは、AIを活用した新しいサービス『Ai Workforce 』の開発にも注力しており、これは従来の業務を簡略化し、より良いユーザー体験を提供することを目指しています。福島さんは、「AIがSaaSを動かす時代が来る」と強調し、この変革に適応しなければならないと訴えました。

2024年のSaaS、2025年のSaaS

最後に、カンファレンスを締めくくる講演を紹介し、この記事のまとめとしたいと思います。この講演はALL STAR SAAS FUNDの前田ヒロさんと湊雅之さんによる「ゆく年くる年」と呼ばれる毎年恒例のイベントだそうで、具体的なデータを記載した豪華なスライドでSaaSトレンドの振り返りが行われました。

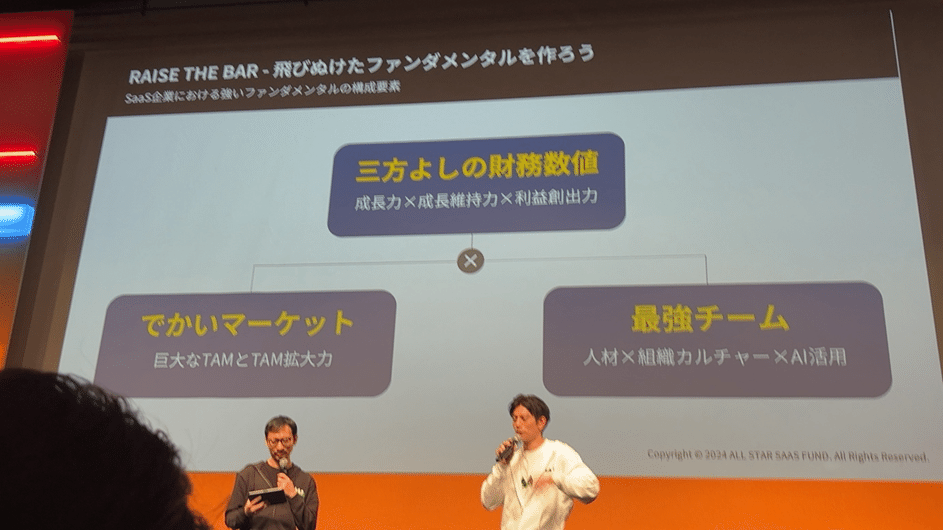

冒頭でも話題にした「SaaS is Dead」がここでは明確に言及されていましたが、まずは生きたSaaSの定義を確認しましょう。SaaSが素晴らしいビジネスであるのは、少なくともファンドの立場からすると、端的に市場で非常に高く評価されるからでした。

Atlassianの戦略を見ると分かりやすいですが、スケーラブルなプロダクトによって巨大なTAM(Total Addressable Market)にアプローチでき、既存ユーザー向けにの新たなプロダクトによるアップセルでTAM拡大力を持つことで、成長と成長維持、利益創出を実現できるというSaaSのビジネスモデルは非常に高く評価されてきました。

また市場価値が高まるだけでなく、自然と低価格で良い体験価値をユーザーに届けることを追求することが戦略に組み込まれますから、企業の成長とユーザーへの価値提供の関係に歪みがなく、美しいビジネスであると言えますね。

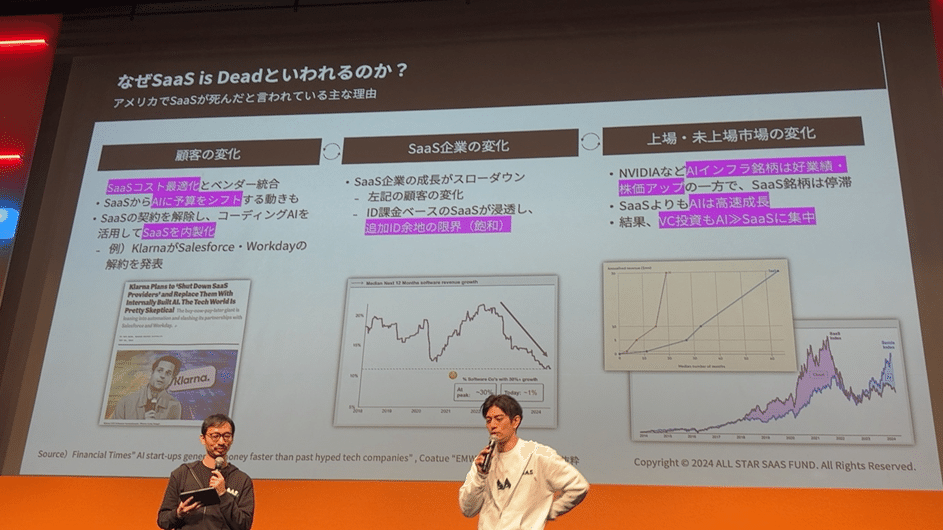

一方、近年欧米のB2B2B SaaSのバリュエーションがこれまでの水準と比べて、落ちこんできています。「SaaS is Dead(?)」です。(林はこの言葉を単にAIのトレンドの中でのバズワードかと思っていましたが、実際に企業評価がしっかり落ち込んでいたのは、このセッションで初めて認識しました…。)この要因はなんなのか、2024年の出来事を振り返り、3つの変化をあげて説明されていました。

SaaS内製化の動き

エンタープライズ企業がSaaSのコストを最適化する動きがありました。分かりやすい具体事例では、決済サービスのKlarnaがSaaSを内製化する取り組みを行いました。エンタープライズ企業がSaaSを利用するには社内のデータ統合などのためにITベンダーによる開発が必要になることが多いですが、それにコストを払うぐらいであれば、もはや自分で作ってしまったほうがいいんじゃないか、という発想を実現したということです。コーディングAIによって開発効率が上がったことも、これを後押ししました。ID課金の予算が限界に

海外のエンタープライズ企業の多くはすでに複数のSaaSを導入しており、従業員あたりのシート課金コスト が膨らんでくる中で、新たなサービスの導入のハードルが上がってきています。端的にいうと飽和状態ということです。SaaSではなくAIに投資のトレンドが移った

これは特にここ1、2年のトレンドですが、顧客もVCもAIへの投資に予算が割かれたことで、SaaS事業がその割を食う形になりました。

これを見ると、SaaS業界で新たに事業を起こしていくのは向かい風であるようにも思えてしまいますが、ただ次のスライドで、これは欧米の動きであるということも強調されていました。日本においては、特に1つ目と2つ目の要素はあまり当てはまりません。開発はベンダー発注の体制になっているため、SaaSを内製化できるような開発体制を抱えている企業はほとんどないですし、SaaSの浸透はまだまだ進んでいません。(日本市場におけるSaaSの競合は、シェア的な意味ではほとんどの場合Excelです)海外のトレンドが必ずしもそのまま当てはまることはないということです。たしかに。

まとめると、「SaaS is Dead」なのか?という問いに対しては、市場環境的に欧米では典型的なB2B2B SaaSが売りづらくなりつつあるという点においては一理あるが、日本市場においては、まだまだこれから伸びていく、ということでした。

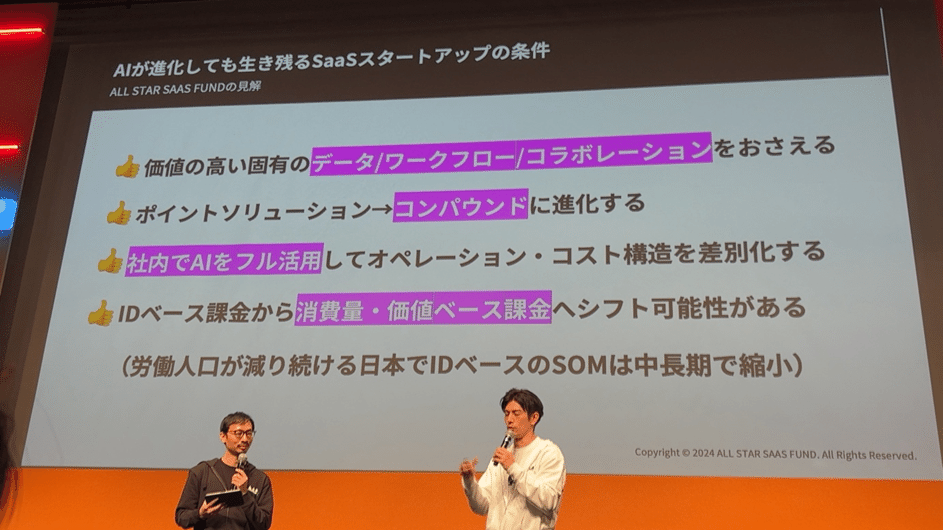

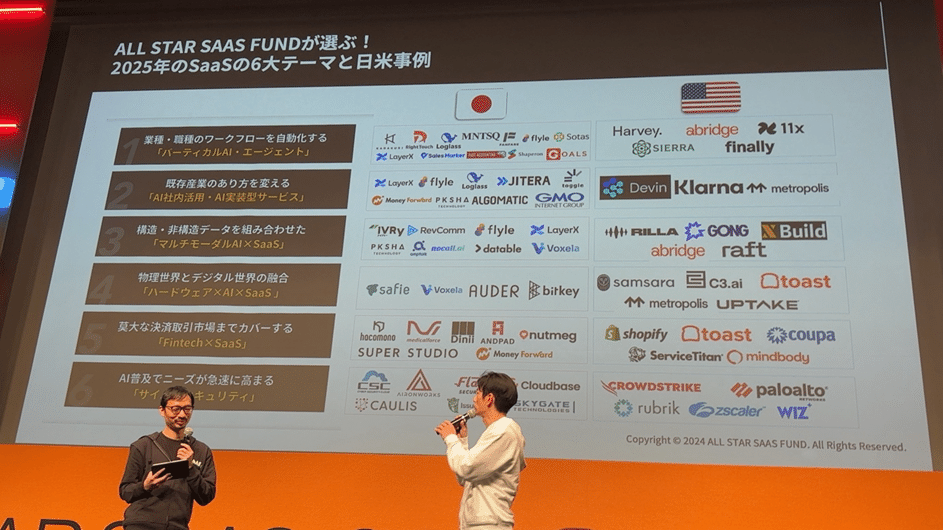

最後に、そんな状況の中で2025年大事にすべきことが紹介されました。ぎゅっとしたスライドに重要な情報が詰め込まれていました。

競合優位性を築くポイントや、拡大できる戦略のポイントがあらためてまとめられている素敵なスライド!

具体的な注目テーマと該当企業がまとめられたこちらも興味深いです。

以上のポイントを押さえて「Raising the Bar」 していこうというメッセージで講演は締め括られました。勇気をもらう講演でした!

最後に

今回のカンファレンスではそもそもSaaSとはどういうビジネスなのかを再確認しながら、現在の地点を捉え直すことができました。今回の学びを活かし、成長戦略を遂行しながらユーザーにさらなる体験価値を提供できるよう、業務に邁進していきたいと思います。

お知らせ|プロデザ室は仲間を募集しています

プロダクトデザイン室の募集情報は〈こちら〉のサイトからご確認いただけます。ぜひご一読ください☆

https://blog.recruit-productdesign.jp/

お願い|できればX(旧twitter)もフォローをお願いします

プロダクトデザイン室の公式X(旧twitter)ではイベントの見どころやオリジナルコンテンツを更新しています。ぜひフォローしてください。

https://twitter.com/Recruit_PD_PR