目次

こんにちは、リクルートATL(アドバンスドテクノロジーラボ)でIoT関連の研究を行っている菅原です。

SDGsが掲げるエネルギー問題への対応として、継続的に環境発電の検証を行ってきました。

今までの検証から、晴天時における太陽電池の発電が有用であることが明らかになっていますが、雨天時は発電できないという課題があります。

そこで今回、フィルム型のピエゾ素子※1を用いて、雨天時の水滴の打撃による振動発電が可能かどうかの検証を行おうと思います。

※1 ピエゾ素子

ピエゾ素子とは圧電素子(Piezoelectric Element, Piezoelectric Device)のことで、圧電素子は振動を加えることで電圧を発生(圧電効果)したり、逆に電圧を加えることで振動(逆圧電効果)したりするデバイスのことです。

前回は、雨天時の水滴の打撃による振動発電の検証に向けた事前調査として、ピエゾ素子による振動発電をもっとも効率よく行うための条件を特定する検証を行いました。今回の検証では、前回の結果を踏まえ、ピエゾ素子に加える振動のバリエーションを変えることで発電量がどのように変化するのかを調査いたします。そのうえで、雨水を活用した発電が可能かどうかを検証していきたいと思います。

検証概要

検証の目的

前回の検証で明らかになった、短いフィルム型ピエゾ素子を端子部分1箇所で固定する条件を用い、雨天時のさまざまな雨量に応じた発電量の変化を測定します。具体的には、雨量を模擬するために一定量の水滴をピエゾ素子に落下させ、発電電圧や発電量のデータを収集します。

さらに、これらのデータを基に、雨量と発電量の関係性を分析し、予測モデルを構築します。このモデルにより、特定の雨量条件下で期待される発電量を算出します。これにより、本発電方法がエネルギー源として実用的かつ有益であるかを検証することを目的としています。 この検証により、雨天時における新たな発電手法としての可能性をさらに深く探ることができると考えています。

検証で使用する機材と測定条件

本検証では、以下の機材を使用し、測定を実施します。

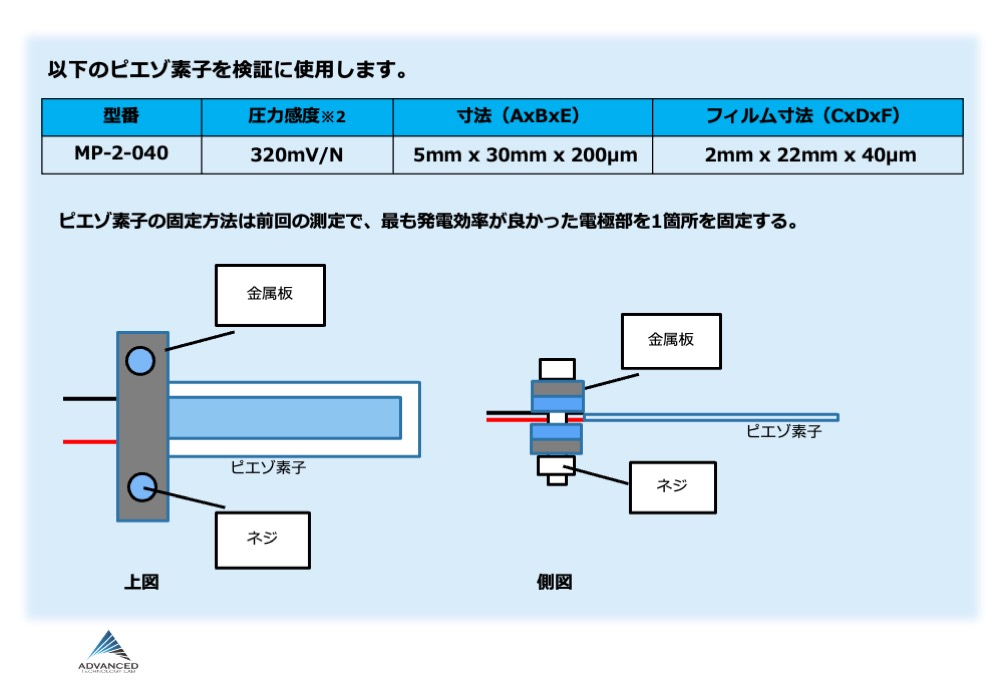

・測定に使用するピエゾ素子とその固定方法

前回の「フィルム型ピエゾ素子を使った発電の考察 その1」において、もっとも発電効率が高かったMP-2-040を使用します。

また、ピエゾ素子の固定方法についても、前回の測定でもっとも発電効率が高かった電極部1箇所の固定を採用します。

図1: 検証に使用するピエゾ素子とその固定方法

・雨量の測定機器

雨量の測定には、以下の要件を満たす雨量計を使用します。

・最大雨量:80mm以上の降雨量を測定できること。

・最小雨量:3mm未満の降雨量を測定できること。

・測定機能:自動で1時間あたりの雨量換算が可能であること。

上記の要件を満たす機器として、ECOWITT社製 WH5360Bを選定しました。

図2: 雨量計 ECOWITT社製 WH5360B

・検証で再現する雨量

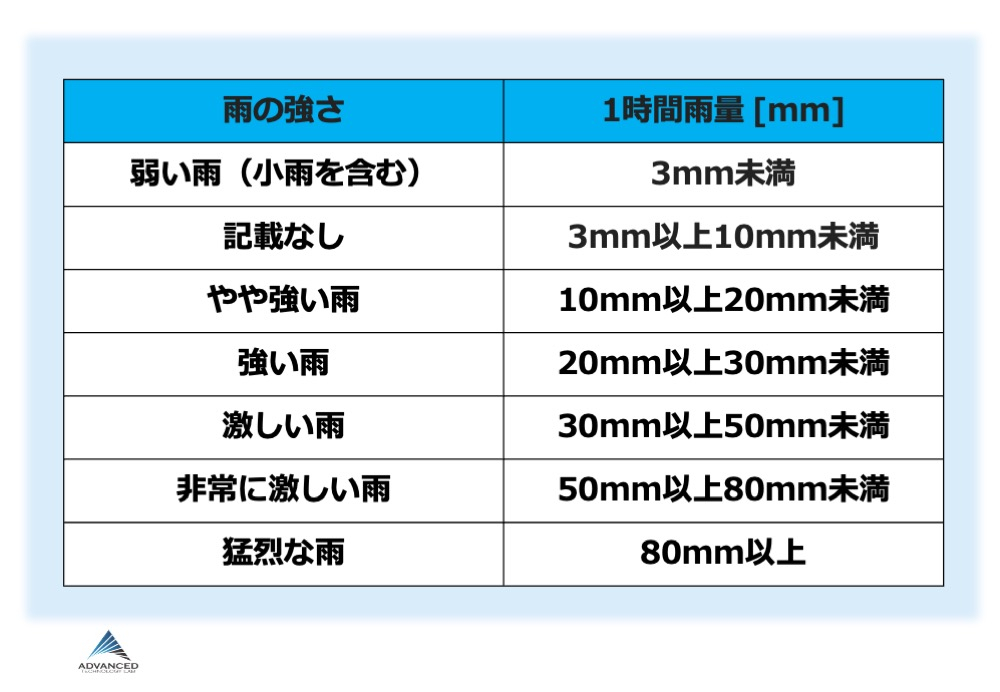

本検証では、気象庁が天気予報などで用いる「雨の強さによる分類」に基づき、異なる雨量条件下で測定を行います。

図3: 天気予報等で用いる用語と1時間雨量

雨量の定義:降った雨がどこにも流れずにその場に溜まった場合の水の深さ(単位:mm)

1時間雨量:過去1時間の雨量(単位:mm)

ピエゾ素子を使った発電の検証方法

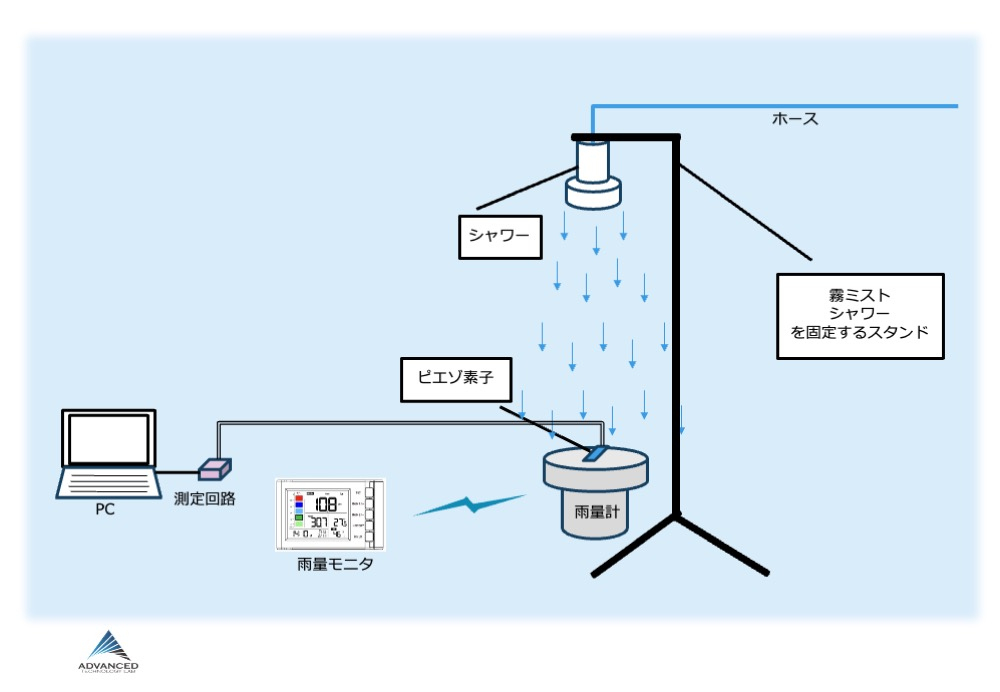

以下の測定環境を構築し、検証を実施します。

図4: 雨の再現と測定イメージ

また、実際の測定の様子を記録した動画も併せて参考とします。

動画1: 雨水発電測定の様子

測定結果

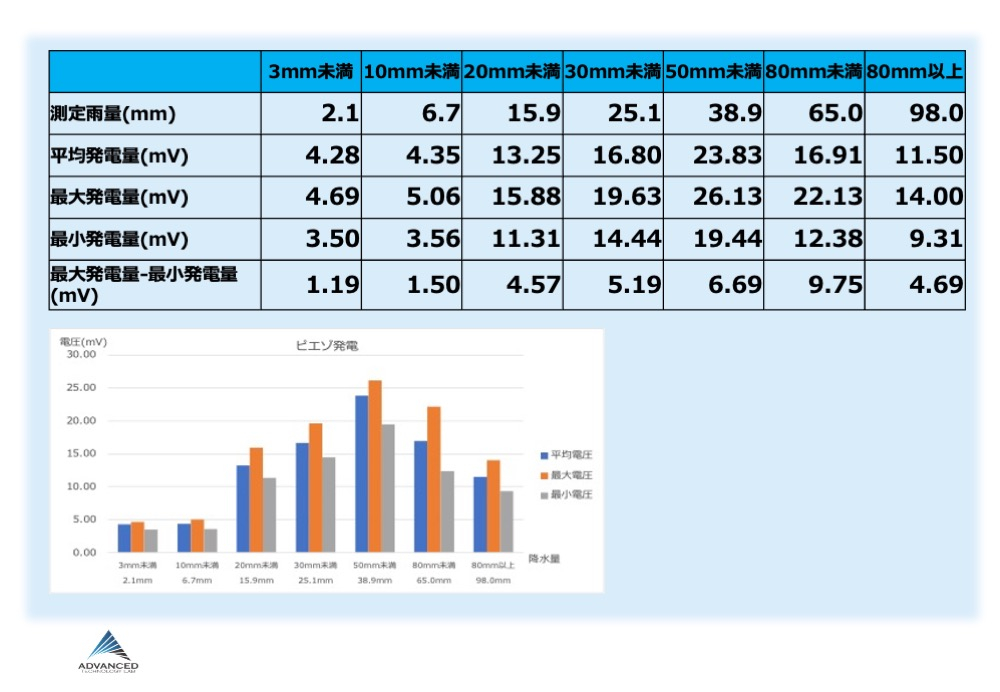

10回の測定を行い、各測定における雨量・平均発電量・最大発電量・最小発電量を以下にまとめました。

図5: 測定結果

評価

(1)測定結果の評価

本検証により、ピエゾ素子を用いた雨水発電が可能であることを確認しました。

また、雨量が増加するにつれて発電量も増加する傾向が見られましたが、30mm以上50mm未満の雨量をピークに発電量が減少することがわかりました。

(2)東京の雨量を基にした発電評価

2022年4月1日〜2023年3月31日のアメダス東京観測所のデータを参考に、東京の年間降雨日数と年間降雨量を基にピエゾ素子による発電量の試算を行いました。

・観測データ

年間降雨日数:129日

年間降雨量:1612.5mm

・発電量の算出方法

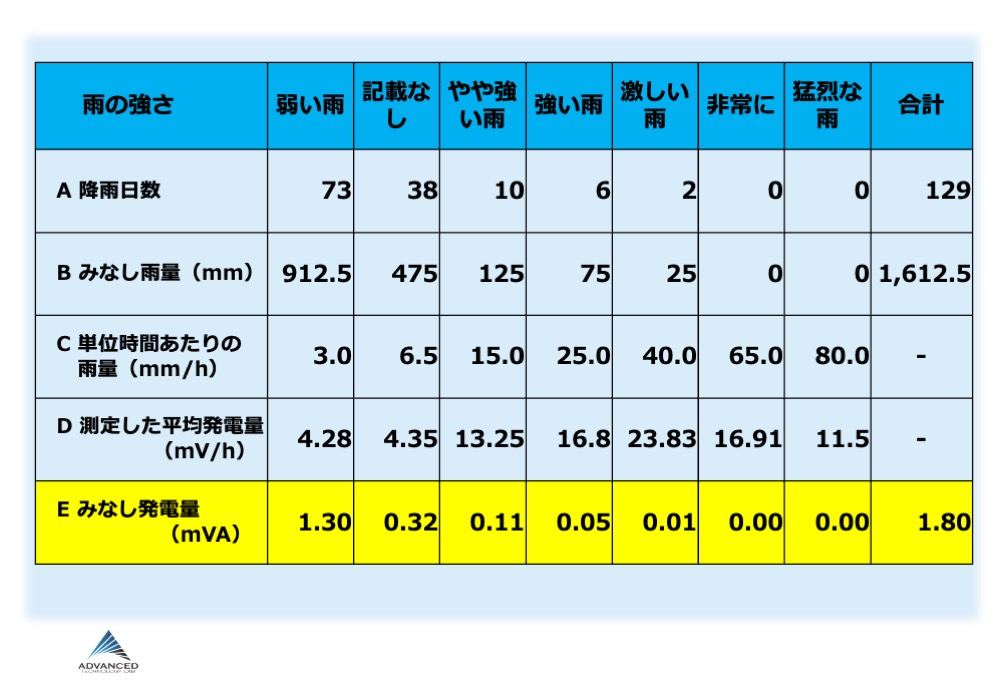

図6: 2022/4/1〜2023/3/31 アメダス東京観測所の気象データから算出したみなし発電量

1 みなし雨量(B)の算出

各雨量の強さごとの年間降雨日数と年間降雨量を基に、みなし雨量を算出します。

みなし雨量(B)= 雨の強さ毎の降雨日数(A)÷ 年間降雨日数× 年間降雨量

2 みなし発電量(E)の算出

みなし雨量、単位時間あたりの雨量、および測定した平均発電量を基に、みなし発電量を求めます。

みなし発電量(E)= みなし雨量(B)÷ 単位時間あたりの雨量(C)× 測定した平均発電量(D)x 1mA

※ みなし発電量の計算では、電流を1mAと仮定して算出しています。

考察

今回の試算では、1つのピエゾ素子の年間発電量は約1.80mVAとなりました。

ピエゾ素子は太陽電池と同様に、複数の素子を組み合わせた発電モジュールを構成することで、発電量を増加させることが可能です。

そのため、雨水や水滴を利用した発電システムとして実用化の可能性が十分にあると考えられます。

また、太陽電池と組み合わせることで、雨天時に太陽電池の発電量が低下する場合でも、ピエゾ素子による発電で補完できる可能性があります。

このように、天候に左右されにくいハイブリッド発電システムの構築に寄与することが期待されます。