多彩な領域のプロダクトマネージャー(PdM)が集結し、プロダクトづくりに関する様々なセッションを発信するカンファレンス「PdM Days」。全体を通してのテーマは「枠を超えて、未来のまんなかへ」。セッションを通じて第一線で活躍するPdMの視点を獲得し、これまでの自分の枠を超えて未来に挑戦する。そのきっかけを提供し、日本のプロダクトづくりに貢献していきたいという思いが込められています。

今回は、2月17日に行われたオンラインセッション「多彩な組織におけるプロダクトマネージャーのあり方を考える」の模様をお届け。経営コンサルティングファームにてプロダクトマネジメントチームをリードする伊藤嘉英氏(BCG X)、丸井グループとGoodpatchのジョイントベンチャーで、ハイブリッドな立場から丸井グループのプロダクトづくりを支える兼原佑汰氏(株式会社Muture)、アドバイザリーとPdMの二足のわらじで活躍されている小城久美子氏(プロダクト筋トレ主催者)をゲストにお迎えし、目の前のプロダクトをグロースさせるだけでなく、それを実現するための組織・文化づくり、人材育成にあたってPdMに求められるスキル・スタンスについて語り合います。

※2024年2月17日開催の「PdM Days Day4〜多彩な組織におけるプロダクトマネージャーのあり方を考える〜」から、内容の一部を抜粋・編集しています。

多彩な組織において PdMに求められるスタンスとは?

今井:本セッションのモデレーターを務めます、リクルートの今井隆文です。プロダクトマネージャー(以下、PdM)という仕事は目の前のプロダクトをグロースさせるだけでなく、それを実現するための組織や文化をつくること、人材育成などの幅広い役割・スキルが求められます。

2018年、株式会社リクルートに新卒入社。大学時代に取り組んでいたHCI研究をバックグラウンドに、UXデザイナーとしてキャリアをスタート。入社後は『スタディサプリ進路』のUX改善・機能開発・商品企画まで幅広く担当。2020年から飲食/進学の2領域を兼務し、大規模案件のPLなどを担う。2022年からは飲食領域に専念し、『ホットペッパーグルメ』のPdMを務める。2023年10月より現職。

今井:そこで、本セッションでは「多彩な組織におけるプロダクトマネージャーのあり方を考える」と題し、PdMに求められるスタンスについて、伊藤さん、兼原さん、小城さんに実例を交えつつ語っていただきたいと思います。

はじめに、みなさんの自己紹介をお願いします。

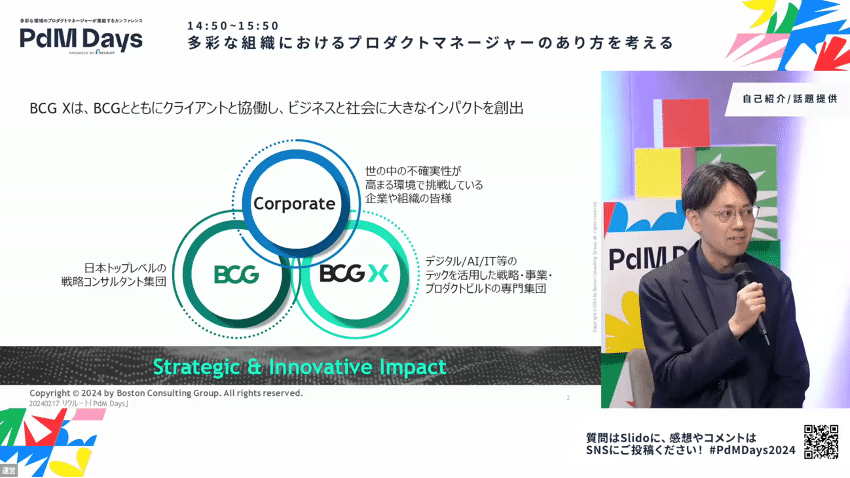

伊藤:BCG Xの伊藤です。BCG (ボストン コンサルティング グループ)は経営コンサルティングファームで、BCG Xはその中でもテクノロジーやデジタルを駆使したビジネスやプロダクトビルディングを担う、BCGの専門家集団です。私はBCG X Japanのプロダクトマネジメントチームを牽引し、パートナー企業との協業による事業やプロダクトの立ち上げ、グロースを担当しています。

金融系SI企業、ヤフー、ライフネット生命、カカクコム社「食べログ」のメディア本部長を経て、BCG X(旧BCG Digital Ventures)に入社。BCG X Japanのプロダクトマネージャー組織を牽引し、パートナー企業との協業による事業やプロダクトの立ち上げ、スケールを担当。金融、保険、モビリティ、エネルギーなど様々な分野の新規事業開発やアジャイル開発プロセスの導入にプロジェクト責任者として多数関わる。

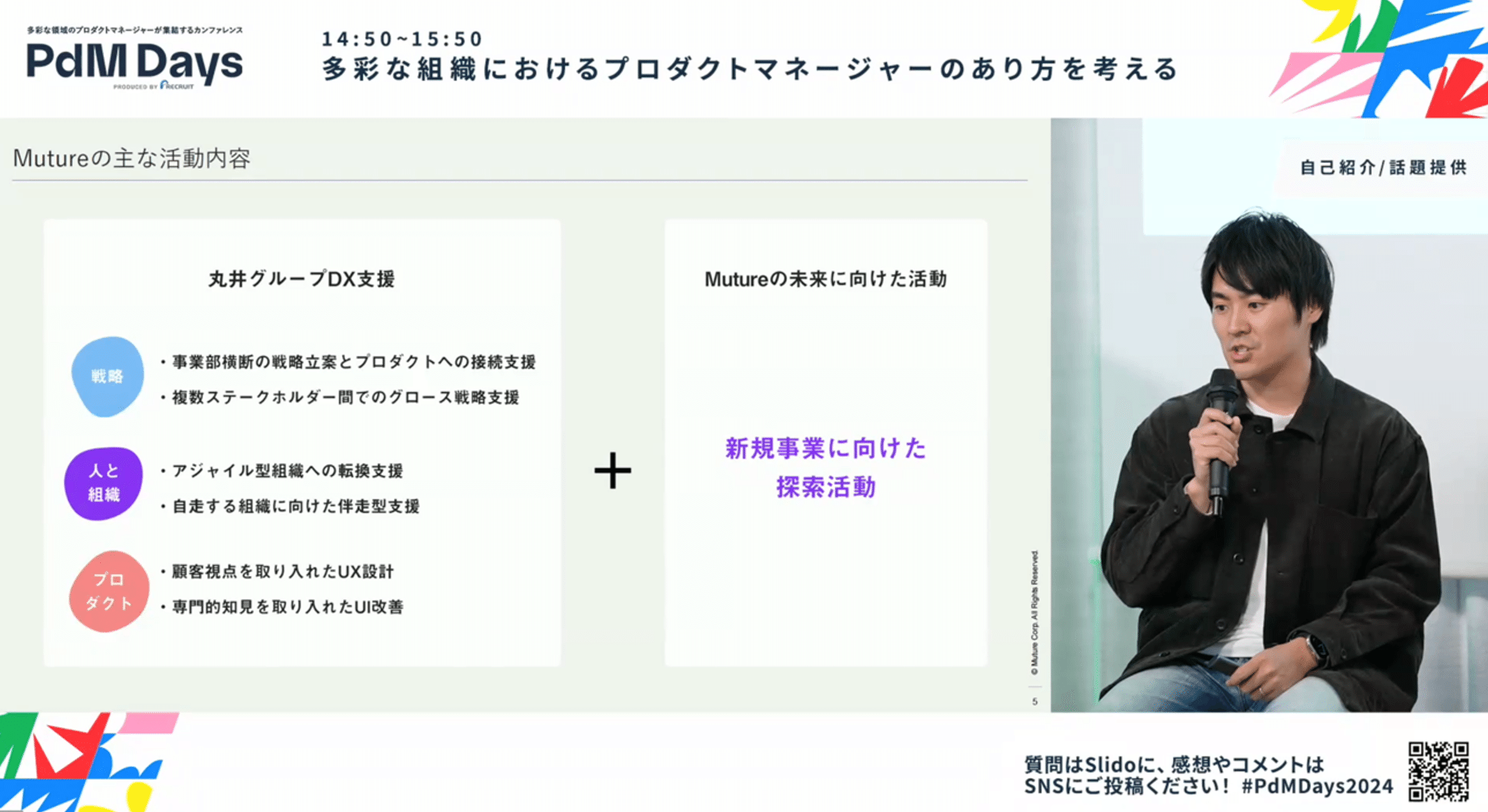

兼原:株式会社Mutureの兼原佑汰です。Mutureは丸井グループとGoodpatchから生まれたジョイントベンチャーで、大企業のなかに「プロダクトチームをつくる仕事」をしています。私自身は、これまで複数の事業会社で働いてきて、2023年から現職になります。エンジニア出身で、その後、プロダクトの責任者などを務めてきました。Mutureでは、丸井グループのDXのための支援全般と、プロダクトグロース支援に取り組んでいます。

ソフトウェアエンジニアとしてキャリアをスタートし、コンシューマー向けサービスやグローバルプラットフォームを担当。その後、プロダクトマネージャーとしてOMOプラットフォーム及びSaaSプロダクト群全体の責任者を務める。Mutureでは「良い組織が、良いプロダクトを生み出す」という考えのもと、丸井グループに対するプロダクトマネジメント及び組織デザインを中心とした支援を担う。

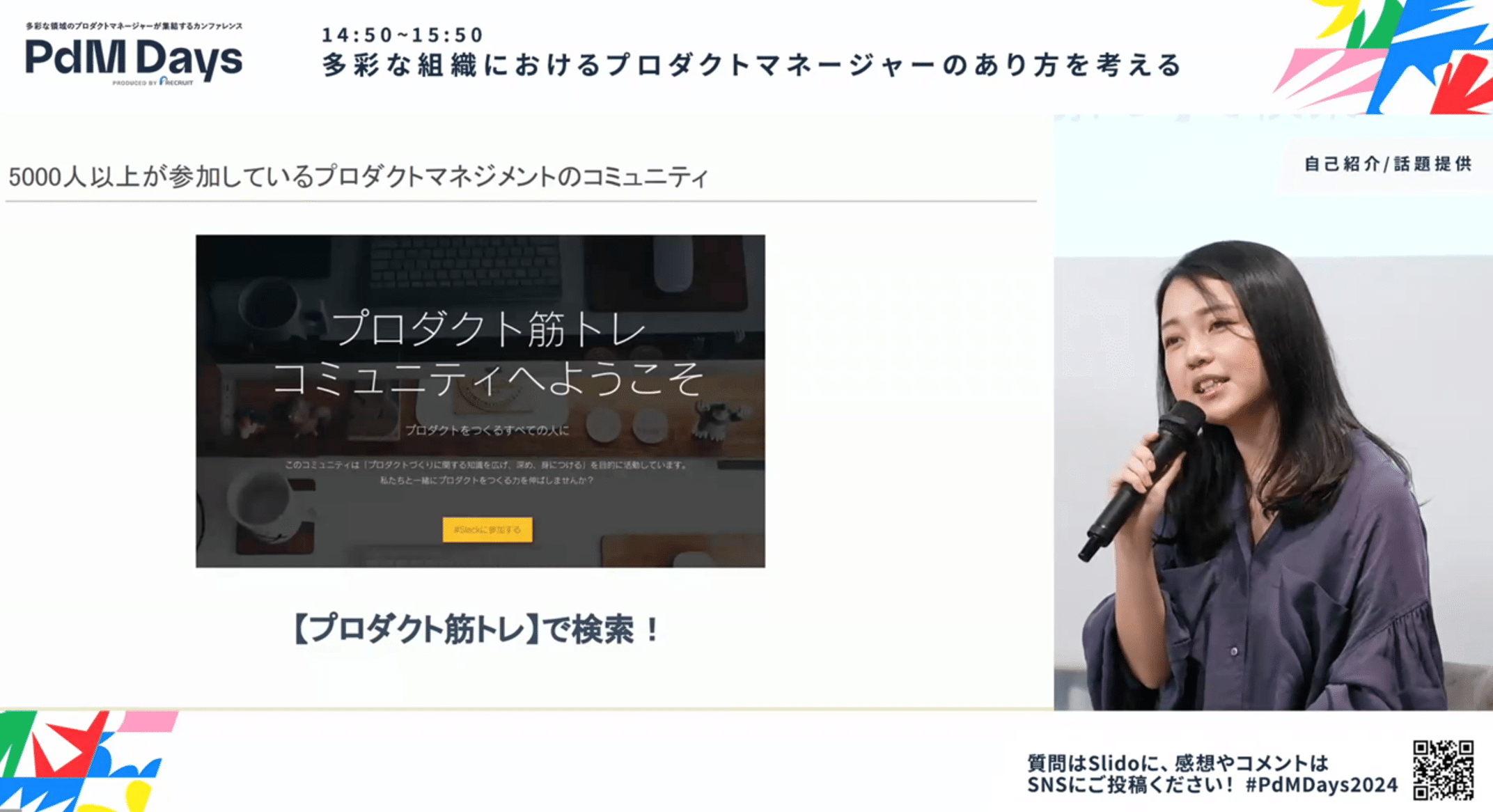

小城:小城久美子と申します。私は今、二足のわらじで働いていて、本業はソフトバンクからSB Intuitionsという会社に出向し、生成AIをつくる仕事のプロタクトマネジメントリーダーを務めています。もうひとつは副業で自分の会社も持っていて、さまざまな会社のプロタクトマネジメントのアドバイザリーをやっています。また、「プロタクト筋トレ」というSlackコミュニティも主催していまして、本日は主にこちらについてお話しいたします。

スタートアップでソフトウェアのエンジニア、プロダクトマネージャーを経験し、プロダクトづくりのアドバイザリーを実施。書籍『プロダクトマネジメントのすべて』の共著者であり、プロダクトづくりのコミュニティ「プロダクト筋トレ」を主催。

今井:続いて、トークセッションの予備知識として、それぞれの組織と事業や取り組みについてご共有いただけますか?

伊藤:BCGは、経営コンサルティングファームとして日本の名だたる企業と協業させていただいています。そのなかでも特に、大企業のデジタル/AI/ITなどのテックを活用した戦略・事業・プロダクトビルドについて支援するのが、私たちBCG Xです。

BCG Xの特徴は、必要な機能をワンストップで提供できることです。私のようなプロダクトマネージャーもいれば、スタートアップでプロダクトを作ってきたエンジニアやデザイナー、AIのスペシャリストといったデジタルに関わる様々なエキスパートのほか、ベンチャーアーキテクトのような、VC(ベンチャーキャピタル)にいそうな人材も所属しています。新規事業を作って、それを世の中に出してお金を集めてグロースさせていく。それら全てを一貫してサポートできる体制を築いている会社です。

伊藤:クライアントは、新しいことをやっていきたいという時に自分たちだけではなかなか進められないという悩みをお持ちです。そこで私たちプロダクトマネージャーやエンジニアなどが入り、ユーザーリサーチや、そもそも何をやっていくのかというところを含めてサポートしながら、プロダクトを作って世に出していきます。また、プロダクトを出した後のマーケティングなど、グロースの部分をサポートすることもあります。

ただ、我々がずっとクライアントとご一緒してプロダクトを作っているだけでは、なかなか世の中は変化していきません。最終的には、クライアント自身でデジタルの組織を強くしていく、あるいは立ち上げていくようになることを目指しています。最初はBCG Xの主導でスプリントを回していきますが、徐々にクライアントのメンバー主導にシフトしていく。そして、最後は自走を促すという形が理想的だと考えています。

今井:伊藤さん、ありがとうございます。続いて兼原さんお願いします。

兼原:Mutureは、主に丸井グループのDX支援を行っています。「戦略」「人と組織」「プロダクト」という3つの柱を担っているのと、それとは別にMutureの未来に向けた活動として「新規事業に向けた探索活動」も行っています。

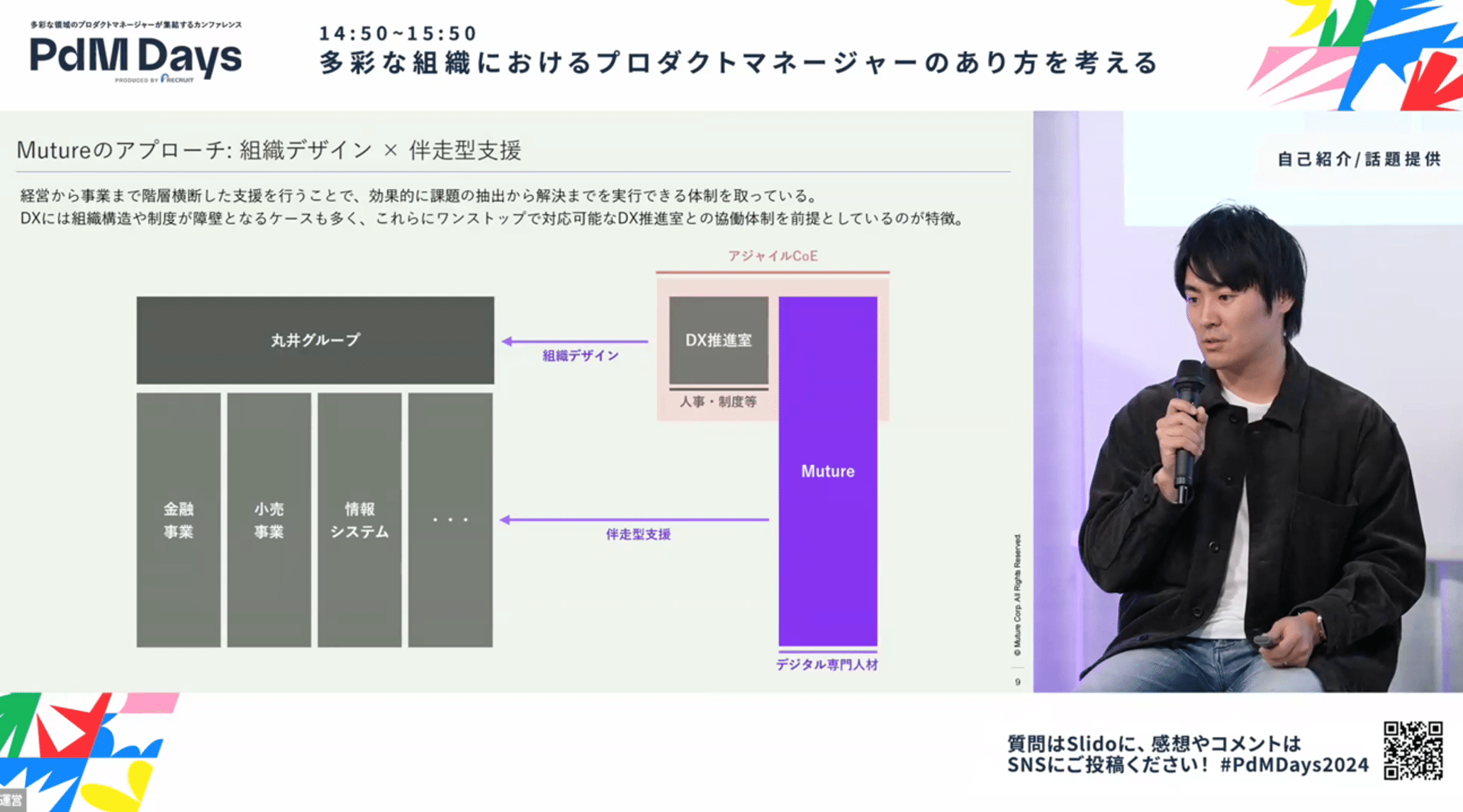

兼原:MutureのDX支援の特徴ですが、特に「組織デザイン」と「伴走型支援」というところに重点を置いています。経営から事業まで階層を横断した伴走型支援を行うことで、課題の抽出から解決までを効果的に実行できる体制を取っています。また、DXには従来の組織構造や制度が障壁になるケースが多いため、ワンストップで人事や制度を取り扱う「DX推進室」を丸井グループ内に設置していただき、ここと協働する形でプロジェクトを進めています。ちなみに、僕たちも最終的には「DX推進室」のメンバーに自立してもらうことを前提に支援をしています。

今井:兼原さん、ありがとうございます。では、小城さんお願いします。

小城:「プロタクト筋トレ」は、簡単にいうと「プロダクトを作る、私たちの筋肉を筋トレしようぜ」という、プロダクトマネジメントのコミュニティです。気づけば5000人以上が参加してくださっていて、みんなで「どうすればプロダクトがよくなるかな?」みたいなことを議論する場を提供しています。

小城:私たちのコミュニティから提案したい価値は「ここで過ごした時間の分だけ、もっとプロダクトづくりにワクワクできる」ことです。たとえば「ここで学んだことを、すぐにでもプロダクトづくりに取り入れたくて仕方ない」「自分の発想にはなかったところに、次のピンを置けるようになる」といった状態になってもらいたいと思っています。

プロダクトづくりには正解がありません。だからこそ生きた失敗から学び、引き出しを増やすことが重要です。「プロタクト筋トレ」では、1つの成功や失敗を持ち寄り、コミュニティとして知識を貯めていきたいと考えています。そして、みんなでよりよいプロダクトをつくることを目指していく。それが、このコミュニティで実現したいことですね。

プロダクト組織を、どうインストールするか

今井:ではトークセッションを始めます。トークテーマは2つ。1つ目は「プロダクト組織がない会社やコミュニティに、それをどうインストールするか?」です。これに取り組んでいるみなさんに、可能な範囲で具体的に、何をどこまでやっているのかお話しいただければと思います。まず、兼原さん、いかがですか?

兼原:大企業にプロダクトマネジメントをインストールするには、その組織に根付くカルチャーを大切にしつつ、意識や考え方を変えていく必要があると思っています。

丸井グループでいうと、もともとは小売からスタートした企業で、お客さんと対話しながらニーズを掴み、良いものをつくっていくことを繰り返してきた文化があります。たとえば、新しいパンプスを開発するにしても、多くの人の声を聞きながら型をとり「どうすれば痛くないか」「履き心地がよくなるか」といった改善のサイクルをすごい早さで回してきたんです。

ただ、ものづくりでは当たり前にやってきたことが、デジタルプロダクトになった途端にできなくなってしまう。これは丸井に限らず、多くの大企業が陥りがちなパターンだと思います。

今井:その原因はなんでしょうか?

兼原:やはり、突然ウォーターフォール型になったりして、従来のやり方を変えることに戸惑ってしまうのだと思います。たとえばリサーチひとつとっても、これまでは対面でじっくりお悩みを聞いてきた人に対して、いきなり「定量・定性のアンケートからニーズを掴んでいきましょう」なんて言っても難しいし、反発されてしまうかもしれません。

大事なのは、それをどう伝えるか。私たちの場合は、このようにコミュニケーションを取りました。

「靴の時代には、もともとお客様と対話していましたよね。デジタルだったら、こういうふうにお客様と対話するんですよ」

「定量・定性など、いろいろな形はありますが、デジタルでもお客さんのニーズを掴む方法はあります。それを覚えていきましょう」

「そうすると、お客様像が見えてニーズも分かってきます。このプロセスを早く回して、改善していきましょう」

こんな具合に、大きな考え方やサイクル自体はものづくりでやってきたことと同じだから、やり方だけ覚えましょうと。これまでに組織が重んじてきた文化を尊重した伝え方をすることで、前向きに取り組んでもらえるようになったと思います。

伊藤:素晴らしいですね。丸井さんにはもともとプロダクトに対する思いやカルチャーがあり、それを生かしながらやり方を変えてデジタルプロダクトにも対応していったということですが、一方で、BCG Xが支援しているクライアントの場合、そもそも既存のプロダクトを持っていないケースもあります。

そうした場合、まずは「プロダクトに向き合い、いいものを作っていく」というカルチャーの部分から築き上げる必要があります。ただ、それをいきなり組織全体に根付かせようというのは、なかなかハードルが高くて。

今井:そうした場合、どのようなアプローチを取ることが多いですか?

伊藤:「出島」つまり、会社から少し切り離した場所でDXに取り組む組織をつくることを提案します。そこに本社から各部署のキーパーソンに入ってもらい、それまで会社にはいなかったデザイナーやエンジニア、PdMなどと一緒に仕事をしながらプロダクトへの理解を深める。そして、そのカルチャーを大企業の本体にも少しずつ浸透させていくようなやり方ですね。

兼原:じつは、丸井グループのDX推進室も同じやり方をしていて、本体と少し切り離した「特区」のような形のプロジェクトとして動いています。メンバーについては、基本的に丸井からデジタルプロダクトに関わった経験がある人や、お客様の対面にいた経験がある人などを中心に、プロジェクトに合わせてその時々に必要な職能をピックアップするような形ですね。

社内の人材だけでカバーできない部分については外部とのアライアンスなどを検討しますが、僕らが見つけてきた会社や人をマッチングするだけでは、組織として自立できません。そこは、中のメンバーと一緒に何が足りないのか、どんな会社に声をかけるのかを考えています。そうやって伴走しながら、やり方を覚えていただくようなアプローチで組織づくりをサポートしています。

同じ考えを持った人たちのコミュニティの役割・意義とは?

今井:2つ目のトークテーマは「同じ考えを持った人たちのコミュニティの役割・意義とは?」です。まず小城さんにお聞きしますが、主催されている「プロダクト筋トレ」のコミュニティにも、プロダクトマネジメントに関わる人たちが数多く集まっています。そこでは、どんな良い影響、あるいは化学反応が生まれているのでしょうか?

小城:プロダクトマネジメントについて、日々の仕事のなかで学べることは限られています。ある程度はうまくできるようになるかもしれませんが、さらに成果を出すためには、さまざまな事例について自主的に学ぶ必要がある。そういう意味では、PdM同士が知見を交換できる「プロダクト筋トレ」のようなコミュニティは、絶好の機会になると思います。「自分がどんな挑戦をして、そこからどんな学びを得たのか」について、クローズな場で話すことで経験を共有できますし、誰かの背中を押してあげられるかもしれません。また、自分自身にとっても振り返りの機会になります。私がこのコミュニティをやっていて一番良かったと思うのは、そこですね。

今井:参加者は事業会社のPdMが多いのでしょうか?

小城:PdMという肩書きの方だけでなく、プロダクトに関わる幅広い職種の方に来ていただいている印象ですね。エンジニアやデザイナー、カスタマーサクセス、あるいは「PdMがどんなことを考えているかを知りたい」という人もいます。

今井:なるほど。ありがとうございます。伊藤さん、兼原さんにもお伺いします。お二人はともにエージェンシーの立場ですが、今回のように同業他社と交流する機会をどう捉えていますか?

伊藤:個人的には、とても貴重な機会をいただいたと思っています。私たちはコンサルティングファームという立場上、具体的な事例を社外の方にシェアすることが難しく、また、そうした機会もなかなかありませんでした。ただ、やはり自分たちの専門性をさらに磨いていくためにも、他社さんから学んでいくのは本当に大事なこと。こうした場でつながり、情報を交換できるのはありがたいです。

兼原:僕らの場合、丸井グループ自体がオープンソース的な考えを強く持っているため、社外に事例の話をすることを許可されているのですが、とはいえパブリックな場ではなかなか話せないことも多いです。そのため、接点のある企業とクローズな場で知見を交換する、みたいなことはやっています。

ですから、こうした新しいつながりを持てる場はありがたいですし、このセッションを見てくださっている方で近しいことをやっている、同じ悩みを抱えていると思ってくれた人がいたら、ぜひお話ししたいですね。

今井:伊藤さんがおっしゃってくださったように、このPdM Daysというイベント自体も一つのコミュニティです。今後もみなさんと交流を持てたらと思っていますので、引き続きよろしくお願いします。みなさん、本日はありがとうございました。

お知らせ|プロデザ室は仲間を募集しています

プロダクトデザイン室の募集情報は〈こちら〉のサイトからご確認いただけます。ぜひご一読ください☆

https://blog.recruit-productdesign.jp/

お願い|できれば公式X(旧twitter)もフォローをお願いします

プロダクトデザイン室の公式X(旧twitter)ではイベントの見どころやオリジナルコンテンツを更新しています。ぜひフォローしてください。

https://twitter.com/Recruit_PD_PR