目次

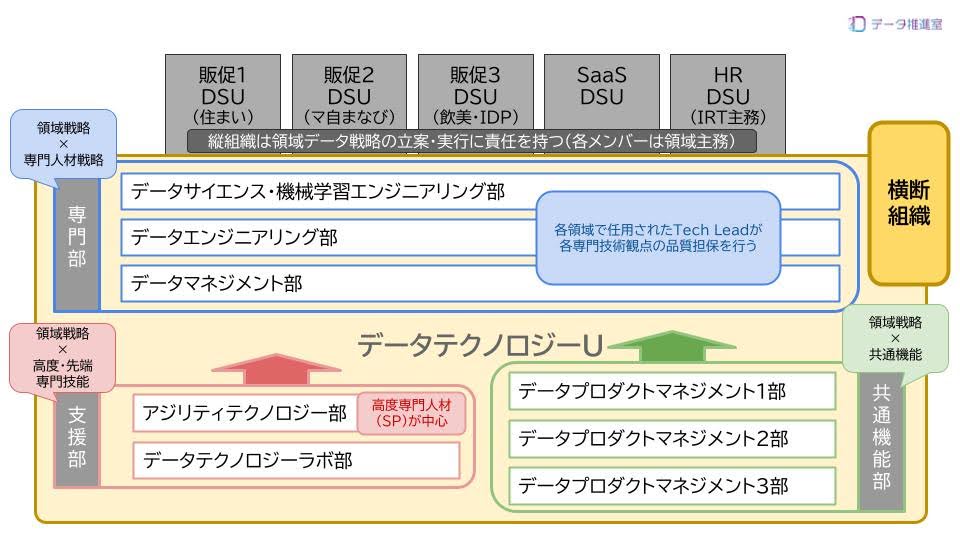

リクルートのデータ推進室は、数多くの領域にまたがるサービスのデータ活用を牽引し、事業の成長を支える部門横断的な組織です。その中でデータテクノロジーユニットは、技術活用を通じて各事業を横断的に支える役割を担っています。

同ユニットが向き合う重要なテーマの一つが、昨今注目される「生成AI」の活用です。この取り組みについて、先日開催されたAI時代における開発組織のあり方を議論するテックリーダー向けイベント 「AI×開発組織Summit」 に、同ユニットでVP(Vice-President)を務める阿部直之が登壇しました。

今回はその発表内容をさらに深掘りすべく、改めてインタビューを実施。世の中においても大きなテーマといえる生成AIに、データ推進室では組織としてどう向き合おうとしているのか。その背景にある考え方から、現場でのアプローチ、そして組織論まで解説してもらいました。

※当日の発表の様子は、 こちら のアーカイブ動画からご覧いただけます。ご視聴には、リンク先でのお申し込み(個人情報の入力)が必要です。

「目先の技術」ではなく「大きな潮流」を捉えていく

― 先日「AI×開発組織Summit」に登壇された際のお話にもありましたが、データテクノロジーユニットでの生成AIに関する取り組みは、どのような背景から始まったのでしょうか?

世の中全体がAIにスポットライトを当てているという大きな流れは意識していますが、私たちの取り組みは目の前への焦りのような発想からスタートしたわけではありません。前提として、私たちは技術を扱う組織ですから、特定の技術が今後どのように進化し、世の中にどんな変化をもたらすのか、その“先”を常に見据えて動く必要があるんです。

1年後、2年後を見据えたときに、この技術が当たり前になっている世界で自分たちは何ができるべきか。そこから逆算して、今何をすべきかを考える。生成AIの活用は、そうした大きな技術トレンドを捉える中での、ごく自然な取り組みの一つと捉えています。

― あくまで技術進化の大きな潮流の中で捉えている、ということですね。

はい。ですから、私たちのチームが「生成AIだけを特別にやっている」という感覚はあまりないんです。これまで様々な技術と向き合ってきたのと同じように、生成AIという新しいテーマに取り組んでいる、という方が近いですね。もちろん、これは非常に大きな波なので、重点的に向き合ってはいますが、あくまで連続性のある取り組みの中の一つです。

― 生成AIの導入には大きな可能性がある一方で、様々な課題もあります。阿部さんは、生成AI活用の「可能性」と「難しさ」を、それぞれどのような点にあるとお考えですか?

生成AIは、私たちがこれまでやってきたことをさらに加速させたり、これまでとは違う切り口を与えてくれたりする、強力な「道具」になり得ると考えています。

ただ、ここで重要なのは、これが非常に強力なぶん「癖のある道具」でもあるということです。うまく使えば大きな成果を出せますが、使い方を間違えれば、かえって深みにはまってしまう危険性も孕んでいます。ですから、その道具の特性、つまり得意なことと不得意なことを正確に見極め、どこでどう使うべきかを考えることが重要になります。

例えば、社内では生成AIを活用した業務改善の動きも活発ですが、単に「AIを導入しよう」ではなく、「この新しい道具の登場によって、今の私たちの仕事のやり方をどう変えられるか?」「逆に、仕事のやり方を変えることで、この癖のある道具がもっと活きてくるのではないか?」といった、双方向からの思考も大切にしています。

トップダウンは効かない。現場起点の「試行錯誤」こそ価値の源泉

― カンファレンスでは、リクルートにおける生成AI活用のアプローチとして「まずは各領域でやってみて、良いものを横展開する」と話されていました。この方針について、もう少し詳しく教えてください。

これにはいくつかの理由が絡んでいます。まず、本質的な理由として、技術というものはそれ単体で価値を生むことはないという考え方が根底にあります。技術は、適用される現場の「課題や目的」と組み合わさって初めて価値を発揮します。どんなに素晴らしい技術でも、現場の課題や状況との相性が悪ければ機能しません。

そしてもう一つとしては、リクルートという会社の組織特性が大きいですね。ご存知の通り、リクルートは多種多様な事業領域を持っていて、それぞれに独自のカルチャーが根付いています。言うなれば、みんな“キャラが強い”んです(笑)。そんな組織でトップダウンで「これが正しいやり方だ」と押し付けても、まずうまくいきません。

― だからこそ現場の課題や目的とのマッチングが不可欠である、と。

その通りです。なので、私たちはまず現場で試してみることを何よりも重視します。実際に現場のメンバーが手を動かし、時には私たちも現場に入って、「このやり方ならうまくいきそうだ」「この種の課題にはこのアプローチが効く」といった手応えを得る。その具体的な成功事例があって初めて、他の領域への「横展開」が可能になるんです。技術単体の評価だけでは、本当の価値は見えてきません。

― その「横展開」を推進する上で、ユニットとしてはどのような役割を担っているのでしょうか。

イメージとしては、各現場の知見を集約し、循環させるハブのような役割ですね。現場で日々試行錯誤しているメンバーは、技術の変化や現場の課題に対する感度が最も高い。彼らが生み出す「解像度の高い」知見が様々な場所で生まれています。

一方で、私たちのように組織全体を俯瞰する立場からは、一見バラバラに見える個別の取り組みの中に、共通の「成功パターン」を見出すことができます。「このA事業での成功事例は、抽象化すればB事業のあの課題にも応用できるのではないか?」といった具合です。

そうして見出したパターンを、今度は別のチームに「こういうやり方があるみたいだけど、試してみない?」とパスしてみる。そうやって、具体と抽象を行き来しながら、組織全体で知見を育てていく。 これが私たちの横展開の基本的な考え方です。

管理ではなく「循環」を促す。VPが担う「場作り」と「軌道修正」の役割

― 多岐にわたる現場の取り組みを束ねていく上で、VPとしてはどのような点を特に意識されていますか?

私が一番意識しているのは、直接的に管理したり動かしたりするのではなく、自発的な知見の「循環」が生まれる「場作り」をすることです。各現場から生まれた情報やナレッジが自然と集まり、誰もが自由にアクセスして、自分の業務に活かせるような場所や機会を用意する。そうすれば、私が細かく指示しなくても、現場のメンバーが「これ、面白そうだから使ってみよう」と勝手に動き出してくれるんです。

リクルートのデータ推進室には、現場の具体的な課題解決に強いメンバーだけでなく、そうした具体例を抽象化して、より汎用的な知見に昇華させられる優秀なメンバーもたくさんいます。彼らが活発に議論し、互いに刺激を与え合える「場」さえあれば、組織は勝手に成長していく。私の役割は、そのための土壌を耕しつつ、知見の循環を加速させる触媒になること。そして時には、自ら「呼び水」となるような取り組みを仕掛けることだと思っています。

― ただ循環を待つだけでなく、ある程度の方向付けも必要になるかと思います。そのバランスはどのように取っているのでしょうか?

もちろん、ただ情報を流すだけではうまくいきません。組織として「おそらくこの方向性が正しいだろう」という大きな見立ては常に持っています。世の中の技術トレンドやリクルートの事業戦略を踏まえた上で、「こちらの流れをもう少し手厚く検証しよう」といった形で、情報の流れに濃淡をつける。言うならば、循環を促す過程で多少のチューニングは加えているかもしれません。

例えば、ある取り組みが本来目指すべき方向とは少し違う方へ進みそうになったら、対話を通じてすり合わせを行います。その結果、取り組みの方向性を修正することもあれば、メンバーの主張が的を射ていると判断し、より大きな戦略のフレームワーク自体をアジャイルに見直すことも少なくありません。

方向性を修正する時は、私がトップダウンで決めるというよりは、「事業戦略全体から見ると、今はAよりもBを優先した方が、結果的にあなたのやりたいことも実現しやすくなるのではないか」といった対話を通じて、施策の主体者自身に気づいてもらうプロセスを大切にしています。 あくまで、全体のパフォーマンスを最大化するための調整ですね。

― その調整の一環として、セッションでも話されていた「やってはいけないことの定義」や「ガードレール」を設けているのですね。こうしたルールが、現場の自発的な動きを阻害することはないのでしょうか?

それは逆ですね。明確なガードレールは、「守り」であると同時に「攻め」の土台でもあると考えています。これは、エンジニアの開発ルールと同じ思想です。守るべき一線が明確だからこそ、その内側で「どこまで挑戦できるか」という本質的な価値創造に集中できる。結果として、組織全体のパフォーマンスも向上します。もちろん、そのガードレールが現場の実態に合わなくなったり、本質的なチャレンジを阻害するようになったりした場合は、優先度をつけて見直さなければなりません。ルールは、あくまで組織全体の価値発揮を最大化するためにあるべきですから。

「仕事」と「労働」は違う。AI時代に求められる価値と、新たな育成の形

― 生成AIの活用が進むことで、エンジニア個人の働き方やキャリア形成にも大きな変化が訪れると言われています。育成の観点では、どのようなインパクトがあるとお考えですか?

これは非常に重要で、かつ難しいテーマですね。今後、AIエージェントのようなものが進化していくと、これまで若手メンバーがトレーニングの一環として担ってきたような、いわゆる「ベーシックなタスク」が代替されていく可能性があります。かつては、そうした業務を数年間みっちり経験することが、一人前のエンジニアになるための重要なプロセスのひとつと言われていました。しかし、効率性だけを考えれば、それをAIに任せた方が早くて安い、という時代が来るかもしれない。そうなった時、「私たちは若手をどうやって育てていけばいいのか?」という、育成における根源的な問いに直面することになります。これまで当たり前だったトレーニングの機会が、失われてしまうかもしれないわけですから。

― 非常に大きな変化ですね。その課題にどう向き合っていくべきだとお考えですか?

ここで本質的なのは、AIが代替するのは「仕事」そのものではなく、仕事の一部である「労働」だという視点です。以前聞いた言葉なのですが、これが非常にしっくりきています。 単純な知識のインプットや定型的な作業はAIが得意な領域かもしれませんが、「その知識をどう使うか」「どの課題を解決するためにその作業を行うのか」といった価値判断や設計の部分は、現時点では人間にしかできません。

ですから、育成のあり方も変わっていくはずです。AIによって代替可能な「労働」の部分ではなく、AIをどう使いこなして、より大きな「仕事」の価値を生み出すか。 そこにフォーカスしたトレーニングが必要になるでしょう。AIによってブーストできる領域と、人間こそが主体的に価値を発揮すべき領域を細かく見極め、それぞれの役割や体制を再設計していく。組織のマネジメントには、そうした視点が強く求められるようになると感じています。

“銀の弾丸”はない。多様な事業で「パターン」を蓄積する、リクルートならではの強み

― 今後、リクルートのAI活用をさらに飛躍させるために、鍵となるポイントは何だとお考えですか?「これをクリアすれば一気に広がる」といったようなものはあるのでしょうか。

よく「銀の弾丸(特効薬)」のようなものを期待されがちですが、残念ながらそういったものはないだろう、というのが私の考えです。

技術活用の成熟は、地道な取り組みをどれだけ積み重ねられるかにかかっているのではないでしょうか。様々な現場で試行錯誤を繰り返し、成功も失敗も含めた膨大な事例を蓄積していく。その泥臭いプロセスを経て、組織全体のレベルが少しずつ底上げされていった先に、ある日突然、大きなジャンプが訪れる。それはまるで「キャズムを超える」ような感覚に近いのかもしれません。銀の弾丸を探すのではなく、地道な一歩一歩の積み重ねこそが確実な道だと考えています。

ただし、それは個々の努力に任せるのではなく、得られた学びを組織の力に変え、次の成功の再現性を高めていく「仕組み」があって初めて、大きな飛躍に繋がるのだと思います。

― なるほど。地道な試行錯誤の積み重ねと、その学びを組織の力に変える「仕組み」の両方が重要だということですね。そうした環境で働くことに興味を持つ方も多いと思います。最後に、これからデータ推進室で働くことを考えている方々へ、メッセージをお願いします。

技術を深く探求し、その力を実際のプロダクトや事業の価値に繋げることに情熱を感じる方であれば、リクルートのデータ推進室は非常に挑戦しがいのある環境だと思います。

先ほどもお話しした通り、リクルートには本当に多様な事業領域があります。同じ「マッチング」という取り組みでも、扱うデータも、向き合う課題も千差万別です。それはつまり、技術者として圧倒的な数の「パターン」に触れ、経験を積めるということです。

まさに生成AIのような新しい技術も含め、一つの技術や考え方に固執するのではなく、多様な現場で技術を活用しながら試行錯誤を繰り返す中で、本質的で汎用的な「価値の生み出し方」を学ぶことができる。 その過程で得られる引き出しの多さは、他ではなかなか得られない大きな武器になると思います。

そうした環境で、リクルートが向き合う課題の解決に、一緒に取り組んでいける方をお待ちしています。