リクルートのプロダクト制作におけるナレッジをシェアするイベント「プロデザ! BY リクルート」。

第21回目となる今回のテーマは「SIerでの経験が活きた!『SUUMO』『ゼクシィ』担当PdMの企画プロセスを紐解く」。

近年、SIerでのエンジニアやプロジェクトマネージャーから、プロダクトマネージャー(PdM)に転身する方が増えています。 リクルートでもSIer出身で前職のスキル・経験を活かし、PdMとして活躍している方が多くいます。

今回は、SIerからリクルートに転職したPdMの二人を迎えて、「PdMになりたいと思ったきっかけ」「前職のスキル・経験が活きたエピソード」「PdMの魅力・やりがい」など様々な目線で掘り下げてみました。

※2024年7月24日に開催したオンラインイベント「プロデザ! BY リクルート SIerでの経験が活きた!『SUUMO』『ゼクシィ』担当PdMの企画プロセスを紐解く」から内容の一部を抜粋・編集しています。

プロフィール

モデレーター

『ゼクシィ』『SUUMO』担当PdMの仕事内容

反中:はじめに、登壇者のお二人に略歴を含めた自己紹介をしていただきたいと思います。

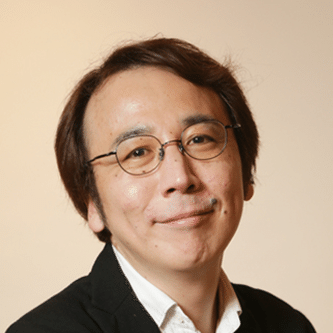

加藤:初めまして、加藤 奈々美と申します。現在、私は『ゼクシィ』でPdMを担当しています。入社後から約4年間、『ゼクシィ』のウェブサイトやアプリのクライアント向けサービス「zebra 」の企画全般に携わってきました。

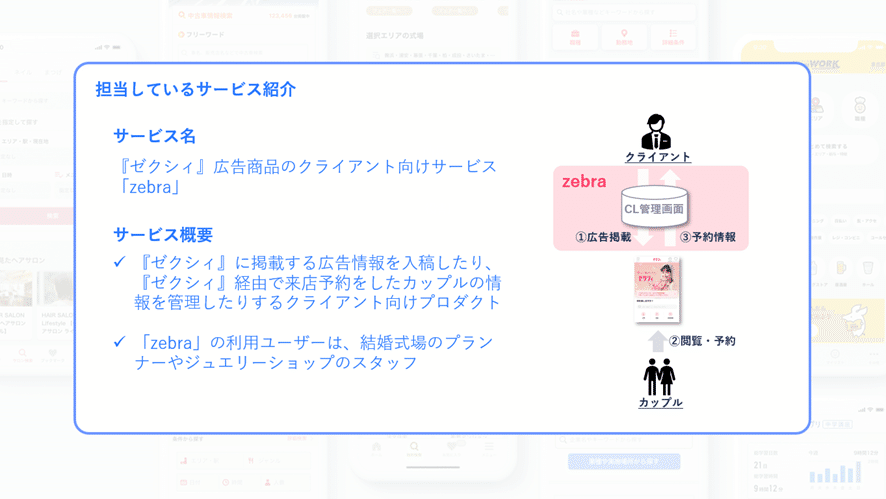

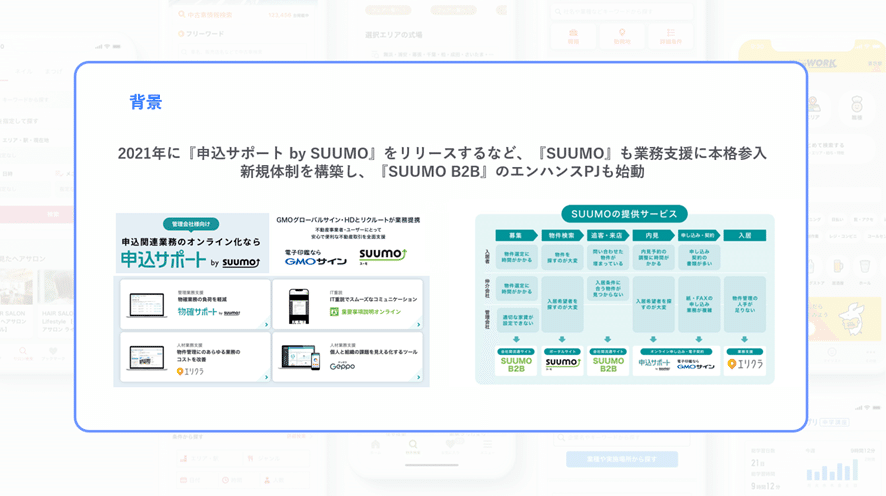

髙木:改めまして、髙木 友博と申します。不動産賃貸領域で、『SUUMO B2B』というプロダクトの企画リーダーを担当しています。『SUUMO B2B』は管理会社が物件情報を登録して公開できるシステムで、公開物件の中で良さそうな物件があれば、仲介会社はその物件をポータルサイト『SUUMO』に掲載することができます。

SIerからリクルートのPdMに転職したきっかけは?

反中:では、お二人がSIerからリクルートのPdMに転職したきっかけを教えてください。

髙木:私はもともと金融系のSIerで、海外送金システムの開発に携わっていました。そこではユーザー部門からの厳しい要求に応え、品質や納期を重視した開発をしていましたが、世の中にサービスを出しても、そこにあまりやりがいを感じられなかったんです。「自分自身でプロダクトを作った」「新しい付加価値を世の中に提供した」という達成感や実感を持てる事業会社で働いてみたいなと思ったことがきっかけです。

加藤:私も似ている部分がありますね。前職では、会計モジュールを専門に、システム導入や保守のプロジェクトに携わっていました。特定の他社のパッケージソリューションの範囲に留まってしまう部分や、常駐してクライアントワークをするなかでどうしても“御用聞き”になってしまうことに危機感を覚え、転職を考え始めました。もう1つのきっかけは、SIerでは会計領域だったので、経理部でも財務 担当でもない自分はユーザーになれないため、自分も利用者として効果体験できるプロダクト作りをやっていきたいなと思ったことです。

反中:自分からかけ離れたサービスを自分事化するのが難しいという気持ち、分かります。今は『ゼクシィ』で考えが変わってきましたか?

加藤:だいぶ変わりましたね。『ゼクシィ』はプロダクトの特性上、情緒的な面もあるサービスなので、効率的にスピーディーに正しいものを出せるかどうかが勝負という会計領域とは違う部分が楽しいです。

反中:髙木さんは転職のきっかけで「自分でプロダクトを作りたい」という気持ちがあったとおっしゃっていましたが、今はいかがですか?

髙木:めちゃくちゃできているな、というのが率直な回答です。リクルートでの最初の4年間はWebディレクターを担当していて満足していたのですが、次第に「もっとやりたい!」と思ってきてしまって、最終的にPdMの職にたどり着きました。企画リーダーとして、あらゆる論点に対して意思決定をしなければいけないシーンが増えてきて、やりがいを感じています。

SIerでの経験が活きたエピソードは?

反中:次に、SIerや開発の経験が、PdMとしてどのように活きているのか、具体的なエピソードを教えていただけますか?

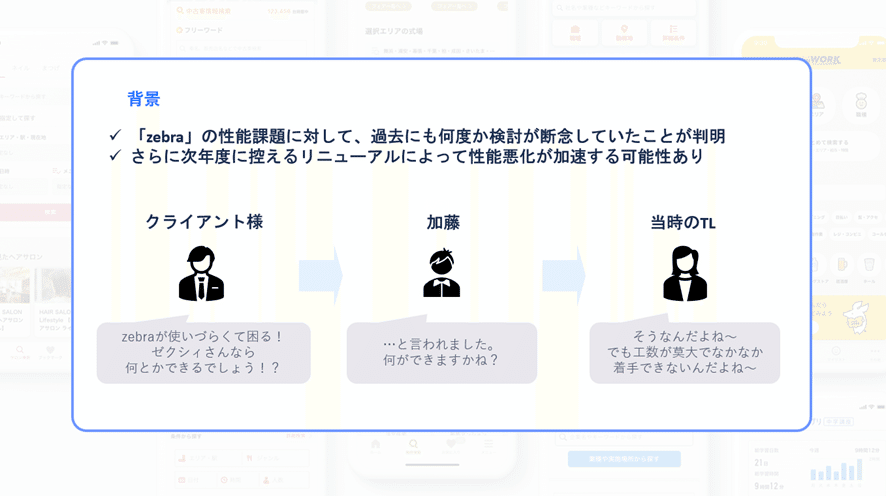

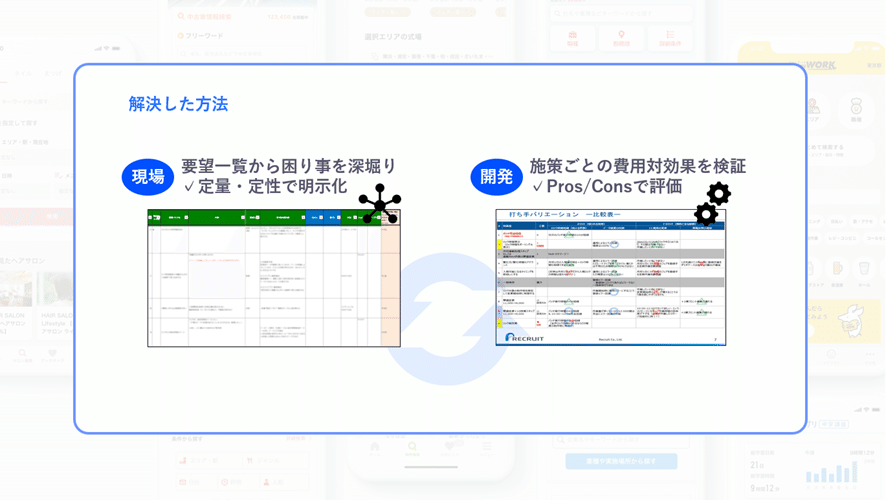

加藤:私は、『ゼクシィ』のクライアント管理画面の性能改善のプロジェクトで、前職のスキルが活きたと感じています。クライアントから「使いづらい」「性能が悪い」という声はよく聞いていましたが、具体的に何が問題なのか、どう改善すればいいのかが明確になっていませんでした。もし抜本的な性能改善のために仕組みを根底から作り変える場合は何十人月も掛かってしまう見立てがあったので、そこにリソースを割くという優先度判断がされない、というところで過去何度も検討が中断されていた経緯がありました。

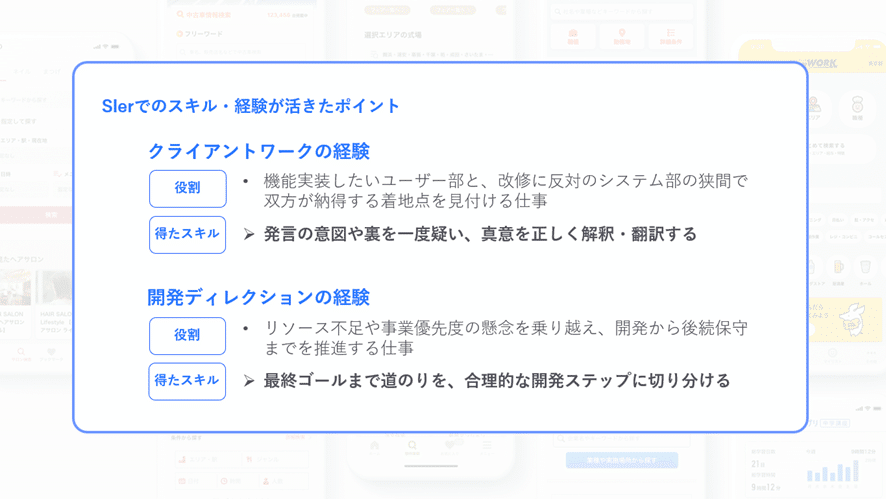

そこで、私は前職で培ったクライアントワークの経験を活かし、クライアントや営業担当からヒアリングを重ね、本質的な問題点を具体的に洗い出してグルーピングすることで、2つの「不」にたどり着きました。その結果、大掛かりな改修まで踏み込まず合理的な改善策を見つけることができました。

これまで「念のため作っておいてほしい」というユーザー部側と、「そんな無駄なことはできない」というシステム部側の間に立って調整するシーンを、いくつものプロジェクトで経験してきました。要望を鵜呑みにするのではなく、「目指している理想の状態はどこで今とのギャップは何なのか」、「それを実現するためのHowはどんなものなのか」を改めて深掘り検討することで、合理的な施策に合意するというスキルは前職で培ったのかなと思います。

また、私は前職のプロジェクトにおいて、小規模ながらも数名のエンジニアを抱える開発チームのディレクションを担当した経験がありました。その際に、意思決定後に要件過多によって手戻りが発生しないよう、事前に最終ゴールまでの道のりを現実的なスコープに分割し、対応可能なステップに落とし込むことを意識していました。これらの経験は、現在の業務にも活かされていると思います。

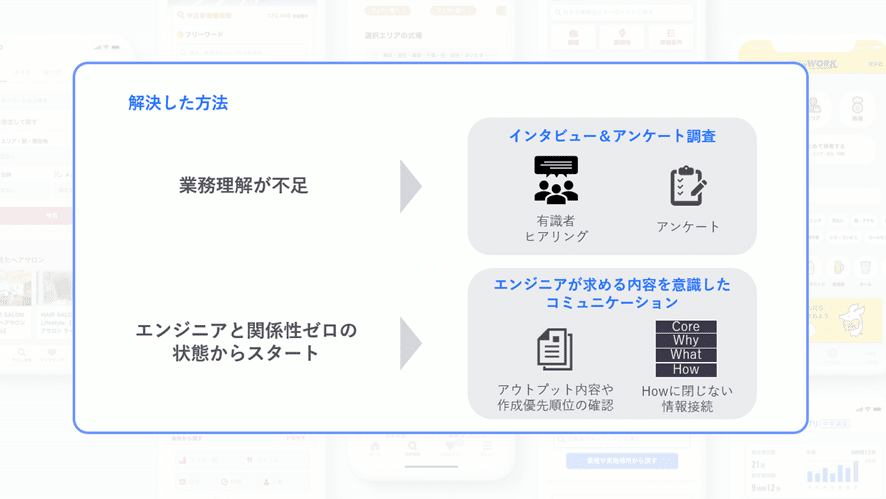

髙木:私は、『SUUMO B2B』の新機能リリースのプロジェクトで、開発の経験が活きたと感じています。『SUUMO B2B』は、以前から存在していたサービスですが、近年は目ぼしい機能改善ができていない状況でした。私はこの機能改善を目的として『SUUMO B2B』の担当を任されたのですが、当時は「B2B関連の業務って何があるんだっけ?」という状態で。さらにエンジニアの方たちとも初めましての関係性で、それが課題でした。

まず業務理解が不足しているという課題に対しては、徹底的にインタビューやアンケート調査を行いました。仲介会社の方や不動産領域の知見がある方を紹介いただいてインタビューをしたり、インタビューで得られた定性的な声をアンケートで定量的に確認して、理解を深めていきました。

また、エンジニアとは関係性ゼロからのスタートでしたので、もう信頼を築くしかないと。そのために相手に喜ばれるコミュニケーションを心がけていました。具体的には、アウトプットを整理して分かりやすい内容にしたり、ノウハウの部分の会話では業務要求のみシャープにお伝えして、あとはある程度お任せしたり。このようなコミュニケーションで信頼を築いていきました。

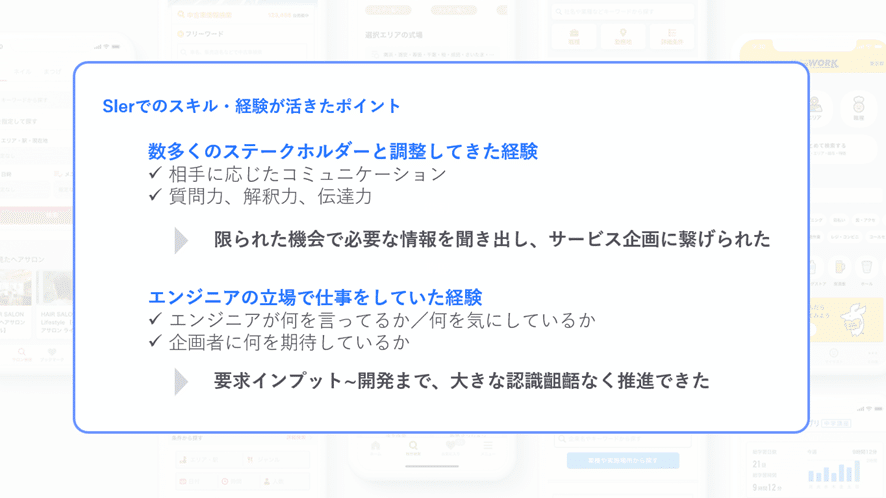

こちらの案件では、2つの点においてSIerの経験が活きたと思います。1点目は、多様なステークホルダーとのコミュニケーション経験についてです。これまでの業務では、ユーザー部門をはじめ、様々な立場の方々とコミュニケーションを取る必要がありました。ステークホルダーはそれぞれ観点やバックグラウンドが異なるため、相手に正しく情報を伝えることもスキルが求められます。例えば、ユーザーインタビューでは限られた時間の中で、相手に分かりやすく質問し、必要な情報を引き出さなければいけないのでこのスキルが活きたと思います。

2点目は、エンジニアの立場で仕事をしてきた経験についてです。プロジェクトでは、エンジニアの方々とコミュニケーションを取る中で、開発用語や様々な質問が飛び交います。

そうした中で、相手は純粋な興味から質問しているのか、それとも仕様を決めたいという意図があるのかなど、相手が何を求めているのかを正しく理解する必要がありました。エンジニアとしての経験があるからこそ、こうしたシーンで相手の発言を適切に理解でき、開発プロセスにおける認識の齟齬や誤解を防ぐことができていると感じています。

反中:ありがとうございます。自分が思いつかないような打ち手のバリエーションをエンジニアの方々から出していただいた経験は私もたくさんあるので、開発側の方々とビジネス側の方々、その間の橋渡しをできるかどうかがPdMに求められているんじゃないかなと思いました。SIerの経験が活きたことを具体的に教えてもらえますか?

髙木:『SUUMO B2B』とは別のサービスで、『申込サポートby SUUMO』 というプロダクトを担当していた時の話になりますが、クライアントヒアリングって、アポを取るのが本当に大変なんですよね。 場を有意義にするため、あらかじめ様々なパターンを想定してヒアリング内容を設計しておくんですが、せっかく時間をいただけてもこちらが知りたい内容から話がずれてしまったり、「こんな風にできますか?」と具体的な相談をいただいたりすることも多い。そうした時、相手とのずれを察知して話を戻したり、課題解決のソリューションをすぐに頭に浮かべて話を進められたりするのはエンジニア経験があるからこその強みなんだと思います。

脱SIer体質!エンドユーザーの課題に寄り添うPdMとして成長したエピソード

反中:SIerというと、どうしてもクライアントに言われたものを開発するという考え方が強いと思いますが、事業会社としてエンドユーザーの課題というところにどのようにシフトしていったのかお伺いさせてください。

髙木:私自身、この視点の転換には最初とても苦労しました。リクルートでは、毎月さまざまな指標をモニタリングし、事業の進捗状況を把握しています。その中で、せっかくリリースしたサービスの数字が全く伸びなかったり、逆に予想以上に大きな反響を得たりと、自分の仕事の成果を実体験として感じるシーンが多くありました。

こうした経験を通して、自分が開発しているサービスは世の中に求められているものである、世の中の課題を解決するためにプロダクト開発をしているのだ、という実感を自然と得ることができましたね。

反中:確かに、リクルートは数字で日々モニタリングをする文化はかなりありますね。ユーザーからのフィードバックを常に見る機会があるというのも、ユーザーの課題に向き合うきっかけになるのかもしれません。

加藤:私は、まず事業会社ならではだと思うのですが、誰かからこういうプロダクトを作って欲しい、と言われるのを待つのではなく、自分自身が動く理由を作らないといけないところが大きな違いでした。自分が作らないと何も変わらないというところに危機感や責任感が付いてきたかなと思います。

また、リクルートのビジネスはマッチングサービスが多いので、個別のクライアントだけでなく、「業界全体をどのように変えていきたいのか」という視点を持ち、そのゴールから逆算してプロダクトを育てていくという視点を持つようになりました。

質疑応答

Q.ユーザーから情報を取得するためにどのような取り組みをしていますか?

反中:調査やヒアリングはSIerでもやられていたと思いますが、今でもその経験は活きていますか?

髙木:ユーザーの一次情報を得るための手段に関しては、プロダクトをどう変革させたいかにかかわってくるかと思います。今のプロダクトでは、ガラッと変えるというよりは今の延長線上にあるので、クライアントに直接情報を聞くことが多い。

一方、ビジネスモデルを見直すような業務変革の場合は、行動観察の調査に行ったり、クライアントの現場で数日にわたり視察したりする こともあるようです。

Q.PdMとしてどのように収支を見立てていますか?

加藤:収支の見立ての方法は2つあると思っています。1つ目は、事業の戦略や方針に則ってプロダクトごとの収支に落とし込まれるトップダウンのパターン。もう1つは、どこに向かっていきたいかを土台にして、自分のプロダクトが世の中にどのような貢献をしていくのか、そのためにどんなステップを踏む必要があるのかを落とし込んでいくボトムアップのパターン。PdMの立場からすると、どちらのパターンも考える必要がありますね。

髙木:プロセスとしてはケースバイケースですが、営業がしっかりといる会社ではあるので、営業で売り上げを見立ててもらったり、私の方で定量的なアンケートを取って売りの見立てを立てたりすることもあります。何よりも大切なのは仮説を立てることだと思っていて、もちろん見立ての通りになるとは限らないのですが、確からしさを自分で見つけて説得できるかが大切だと思っています。

Q.開発経験があるからこそPdMで苦労したことは何ですか?

髙木:私は、どうしても設計書を全部読んでしまいたくなるのですが、それでは時間がいくらあっても足りません。プロジェクトを進めていくなかでエンジニアを信頼できたら、ある程度任せることも大事だと感じています。気になったポイントだけ聞いたりテストのときだけチェックしたり塩梅を見つけていますね。

加藤:苦労したことではないですが、開発側から上がってくる質問と、ビジネス側との回答がかみ合わないケースがよくあります。そのときにSIer経験があるからこそ、交通整理できるのは強みだなと思っています。

反中:両方の立場が分かるからこそ、コミュニケーションや人間関係の中で、その場に合った立ち振る舞い方を見つけていくのでしょうね。

リクルートのPdMのやりがい・魅力を教えて!

加藤:ビジネス構想からプロダクト開発、そしてユーザーの反応を見るまで、すべての工程に関わることができるのが、PdMの仕事の面白さだと思います。また、リクルートのサービスだとN=1の声を集めて汎用化して、ユーザーに使ってもらって反応を見るという、プロダクトに愛を持って関わることができるので、そのワクワク感はPdMならではだと思います。

髙木:まず、いろいろなプロの方々とやり取りをすることが増えるので、スキルを高めて自己成長につながっていると思います。また、自分で決めたことが、世の中にインパクトを与えるサービスとして形になることに、大きなやりがいを感じています。

お知らせ|プロデザ室は仲間を募集しています

プロダクトデザイン室の募集情報は〈こちら〉のサイトからご確認いただけます。ぜひご一読ください☆

https://blog.recruit-productdesign.jp/

お願い|できればX(旧twitter)もフォローをお願いします

プロダクトデザイン室の公式X(旧twitter)ではイベントの見どころやオリジナルコンテンツを更新しています。ぜひフォローしてください。

https://twitter.com/Recruit_PD_PR