リクルートのプロダクト制作におけるナレッジをシェアするイベント「プロデザ! BY リクルート」。第22回目となる今回のテーマは「SIer/ITコンサル出身の2名が登壇!様々なプロダクト経験の中で活きたPdMのスキル」。

最近、SIerやITコンサルでのエンジニアやプロジェクトマネージャーから、プロダクトマネージャー(PdM)に転身する方が増えています。 リクルートでも前職のスキル・経験を活かし、活躍しているPdMが多くいます。

今回の「プロデザ! BY リクルート」は、SIer/ITコンサルからリクルートに転職したPdMの二人を迎えて、「前職のお仕事内容」「PdMになりたいと思ったきっかけ」「現在の仕事内容」「前職のスキル・経験が活きたエピソード」「PdMの魅力・やりがい」などリアルな声をお届けします。

※2024年8月27日に開催したオンラインイベント「プロデザ! BY リクルート SIer/ITコンサル出身の2名が登壇!様々なプロダクト経験の中で活きたPdMのスキル」から内容の一部を抜粋・編集しています。

プロフィール

担当する業務内容

川端:まずはお二人の仕事内容を教えてください。

溝口:私は『ホットペッパーグルメ』のPdMを担当しています。クライアントである飲食店様の集客支援をおこなうプロダクトで、掲載していただいた店舗情報をユーザーが確認したり、ネット予約をできたりするようなサービスです。ネット予約できる店舗数と利用者数がナンバーワンであることが特徴です。

名部:私はプロダクトデザイン室で旅行領域のプロダクトデザイン部に所属しており、旅行予約サイト『じゃらん net』のPdMを担当しています。直近で推進しているのは、インバウンドや旅行DXというホットなテーマです。

日本最大級の旅行予約サイト『じゃらんnet』はクライアントである宿泊施設様の集客支援サービスで、宿泊と交通を組み合わせて予約できる『じゃらんパック』、レジャー体験を予約できる『遊び・体験予約』などを合わせて『じゃらん』プロダクト群と呼んでいて、その一部を担当しています。

2011年にシステムエンジニアとしてSlerに新卒入社 をし、その後4年ほどコンサルティングファームで経験を積み、2019年にリクルートに入社。5年間美容領域で『ホットペッパービューティー』 や化粧品、美容医療サービスなどのPdMを担当し、4月から旅行領域に異動しました。

「転職のきっかけ」「PdMになったきっかけ」を教えてください!

川端:お二人はSIerやIPコンサルから転職されたとのことですが、転職のきっかけやPdMになることを決めたきっかけを教えてください。

溝口: 私が転職を考えたきっかけは2つあります。Webサービスを作りたいという思いから、文系出身ながら開発ができそうな会社に入社したのですが、そこで自由にプロダクトを企画・設計・実装する経験を通して、「どんなものを作るか」「どんな顧客の課題を解決するか」を考える企画の仕事が好きだと気づいたことが1つ目の理由ときっかけです。

2つ目は、同僚や海外のエンジニアと一緒に働く中で、本当に技術が好きで突き詰めていく彼らと自分との適性の違いを感じたことです。

川端:今はPdMという仕事に対して熱量が入っている感じがしますか?

溝口:そうですね、やりたいことができているなと思っていて、毎日楽しく働けています。

川端:では、名部さんはいかがでしょうか。

名部:私は前職がコンサルティングファームでして、そこでtoC領域のマーケティングやデザインシンキングを担当したときにすごくおもしろかったんです。ただ、クライアント次第で案件が変わっていってしまうので、ずっとこのような仕事にかかわっていきたいなと思ったときに、事業会社でそのポジションを担当してみたいと思うようになりました。

PdMについては、システムエンジニアのキャリアも経ていたので、2つの職歴を掛け合わせて自分のスキルがフィットするtoCの領域というところで、PdMが浮かび上がってきました。

川端:ありがとうございます。スキルフィットという観点では、マーケティングやデザインシンキングといった企画力と、SIerやITコンサルで培ってきた経験の2点がPdMとして求められるスキルに合うかなと思ったということでしょうか?

名部:そうですね、その2つを使えば、toCの領域でおもしろい仕事を任せてもらえるんじゃないかと考えました。

プロダクトを渡り歩く中でも自分の強みと言える「ポータブルスキル」は?それが活かされた事例も教えて!

川端:お二人は様々なプロダクトを渡り歩いてきたと思いますが、自分の強みといえるポータブルスキルは何なのか、またそれが活かされた事例を教えてください。

開発経験が活きたプロダクトデリバリーの改善(溝口)

溝口:私はSIerから転職してきて、開発の経験や知識がPdMとしてプロダクトチームをリードするときに活きていると感じています。

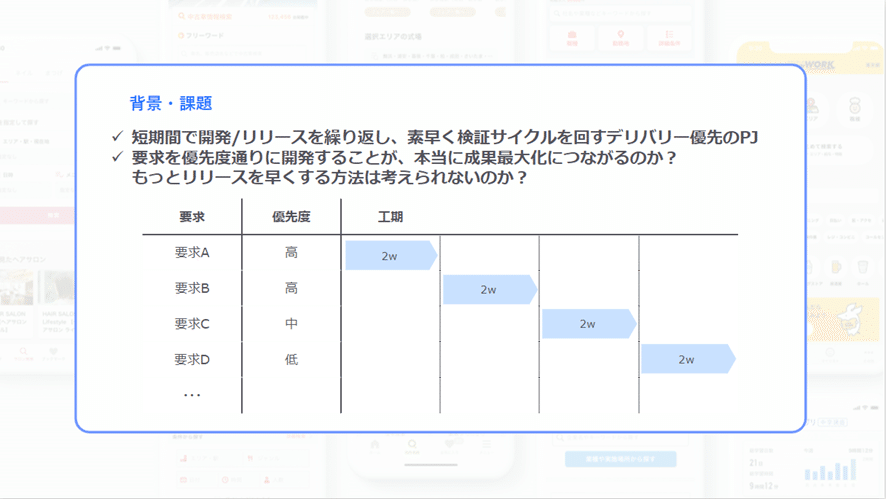

私が担当していたのは、今後伸ばしていくビジネスの種を発見していくようなプロジェクトでして、短期間で開発・リリース・振り返りを行い、素早く検証サイクルを回すデリバリーを優先するものでした 。PdMとして、機能の優先順位付けを行う際に、単にビジネス的な優先度順に開発を進めるだけで良いのか、もっとリリースを早くできるのか、考える必要がありました。

例えば、企画サイドの要望がA〜Dの4つあり、ビジネスインパクトを基準に優先度を付けると、高・高・中・低とします。これを、単純に2週間ごとに上から順番に開発していくことが、効果最大化と短期間でのデリバリーにつながるとは限りません。

そこで、開発の知識を活かして、案件ごとに開発内容に踏み込み、より効率的なデリバリーを実現する方法を検討しました。

実施したこと

チームのエンジニアと作業内容の具体化

エンジニアの各チームの作業を分解し、最速でデリバリーする方法をチームで検討

すると、チームごとに作業が直列に進んでいる部分、並行して進められる部分、前後関係が決まっている部分など、様々な状況が見えてきました。

このように、開発経験があったからこそ、作業の依存関係や並行化の可能性を把握し、デリバリーの効率化を図ることができたのです。

エンジニアだったときは、クライアントと打ち合わせをしながら要求を整理し、要件定義から設計、開発、テストまで一貫して携わっていました。PdMとして、この経験やスキルは、具体的な設計や実装内容をイメージしながら優先度を検討できるという点と、プロダクトチームの開発メンバーと、開発内容に踏み込んだコミュニケーションを図り、開発を推進できるという点で活きていると思います。

SIerの経験が活きたユーザー像の明確化プロジェクト(名部)

名部:ある新規プロダクトで、ユーザーニーズの定義、セグメンテーション、ターゲティング、市場規模やUUの策定などを行いました。

このプロダクトは、ローンチ当初はビジョンこそあったものの、ターゲットユーザーが明確に定義されていませんでした。そのため、グロース戦略に一貫性がなく、複数の案件を同時に行う際に、目的が不明確になってしまったり、ペルソナがぶれたりする問題が発生したりしていたんですね 。そのため、インタビューなどを通して、明確なユーザー像を定義する必要がありました。

しかしながら、インタビューをすると、「自分に似合うものがいい」や「プロのおすすめがいい」と言っていても、実は重視すること(選択要因)が異なるということがあります。そのため、事実情報だけでなく、質問と合わせて背後にある要因を評価するモデルを作成し、行動選択要因をパラメータとしたセグメンテーションを行いました。

このように、システマチックにユーザー像を明確化することで、事業計画、開発、マーケティングなど、すべての関係者間で共通認識を持ち、スムーズな合意形成を実現できました。

このプロジェクトでは、開発経験やプロジェクトマネジメントといったハードスキルはもちろんのこと、システム思考というソフトスキルも非常に役立ったと思います。

システム思考とは、物事を要素に分解し、それぞれの関係性や相互作用を理解することで、全体像を把握する考え方のことです。

エンジニアは、要求を聞いて要件定義を行う際に、アナログ情報とデジタル情報を頻繁に行き来するため、論理的思考力だけでなく、抽象的な概念を具体的な形にする力も必要となります。これらのスキルは、PdMとして活躍する上で非常に役立つと思いますね。

また、SIer時代のクライアントワークで培った経験も活きています。それぞれの部門の目標や背景を理解した上で、関係者をまとめていく力は、PdMにおいても強みになっていますね。

自分の過去の経験を理由に苦労したポイントは?どう乗り越えた?

川端:これまでは今までの経験が活きた点をお伺いしてきましたが、反対にその経験によって苦労したことをお伺いしてもよいでしょうか。

溝口:私がまず苦労したのが合意形成です。SIer時代は、クライアントから受けた要求をどう実現するかというところに頭を使っていましたが、PdMになってから求められるのは「何をやるの?」「なぜやるの?」「いつやるの?」という部分。それについて合理的な説明を果たさなければいけないというのが、SIer時代にはなかったので苦労しました。

とにかく場数を踏んで、解決したい課題を構造的にとらえて、このような理由だからやるべきなんです、と説明できるようにトレーニングを繰り返しました。

川端:先ほど名部さんからは合意形成には過去の経験が活きたというお話もありましたが、苦労した点はいかがでしょうか?

名部:合意形成においては、確かにITコンサルの経験は活きたと思います。リクルートに転職してきて一番苦労したのは、必ずしも根拠が揃い切らない中でも、決断を下し、関係者に説明するシーンがあるということですね。クライアントワークの場合、根拠を積み上げて、最後はクライアントに委ねるのが一般的ですが、スピード感が求められる事業会社では、状況が異なります。ステークホルダーに対して「まだ根拠が揃い切っていません」とは言えないので、そこはぐっと心の中にしまって、いかに熱意と覚悟を持って説明するかをリクルートで一番学びましたね。

リクルートでよくある「お前はどうしたい?」という会話に近いんですが、意思を求められたり、売り上げが立つか分からなくても「でもこうなった方がいいじゃないですか」と言えるかどうかだったり。

実際、美容系のサービスを担当していたとき、私は部署の誰よりもインタビューをやっていたので、「意思決定をするユーザーのことは誰よりも肌感覚で分かっている」と思えるようになっていましたね。

川端:クライアントワークと事業会社での仕事にギャップはありますか?

名部:そうですね。クライアントワークだとクライアントの方が知識の量は圧倒的に多いので、相手の知識をうまく構造化して、レバレッジを効かせるような動き方が一番付加価値になると思うのですが、事業会社にいると構造化するだけの人ってあまり付加価値がない。自分の中で「この業界・サービスはこうあるべきだ」という強い仮説を持って推進できる人が一番価値があると思います。そうなるためのインプットをたくさんしていきましたね。

川端:溝口さんは元々Webサービスでお仕事をされていたので、意思を表明するようなシーンは多かったのでしょうか?

溝口:多いつもりで転職してきたのですが、リクルートではそれ以上に求められると感じています。仮説はあっても、正直「やってみないと分からない」という部分も多くて。人を動かせるくらいの納得感や熱量を持たないとプロダクトを率いていくというのはできないんだなと思っています。リクルートでは、筋が通っていないことを言わなければ、その熱量は受け止めてくれるというのを感じていて、伝えればちゃんと反応が返ってきますね。

名部:私は熱量と、仮説の深さ・精度は比例すると思っています。熱量が高い人って、とことん考え込んでいるから仮説の深さが違うんですよね。だから、ステークホルダーも結局は熱量を見ているように見えて、実は仮説の深さを見ているのかな、と思います。

※本記事に記載されている社員の所属部署および役職は、インタビュー実施時点の情報です。

お知らせ|プロデザ室は仲間を募集しています

プロダクトデザイン室の募集情報は〈こちら〉のサイトからご確認いただけます。ぜひご一読ください☆

https://blog.recruit-productdesign.jp/

お願い|できればX(旧twitter)もフォローをお願いします

プロダクトデザイン室の公式X(旧twitter)ではイベントの見どころやオリジナルコンテンツを更新しています。ぜひフォローしてください。

https://twitter.com/Recruit_PD_PR